Синтаксический разбор простого предложения

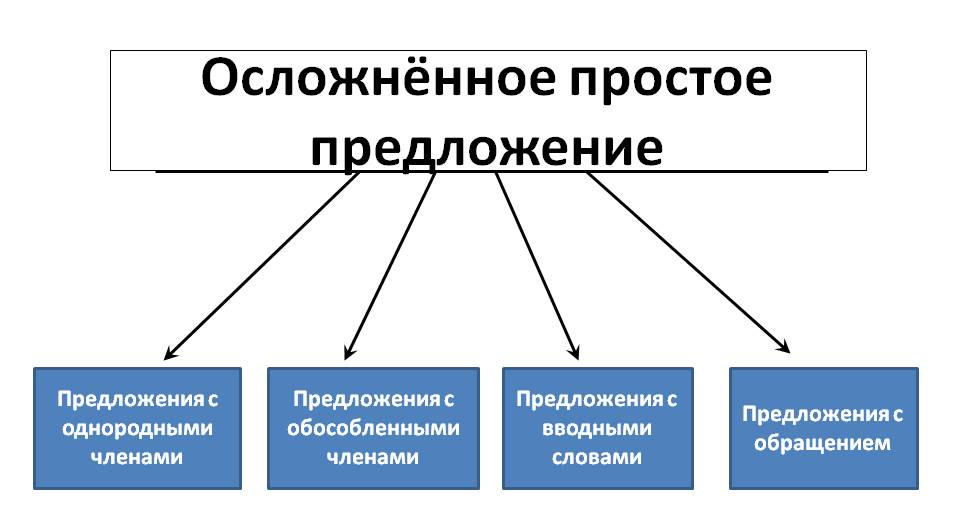

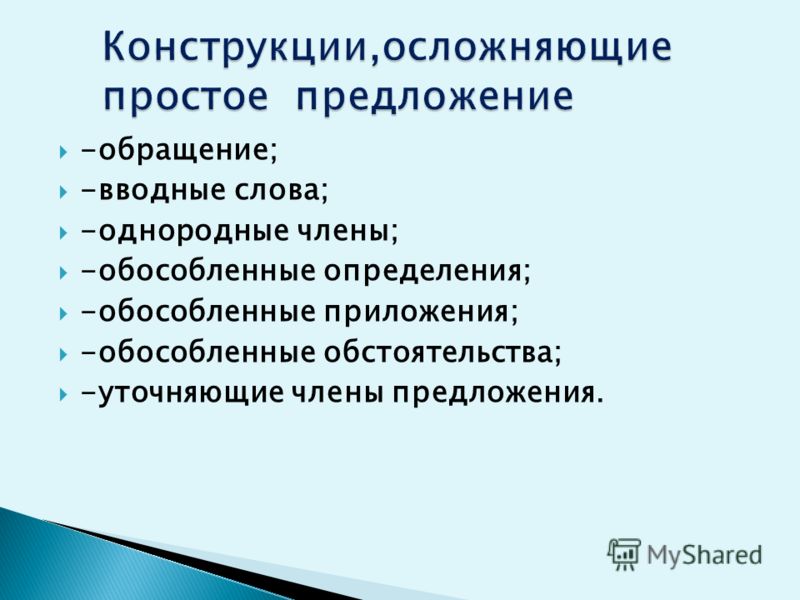

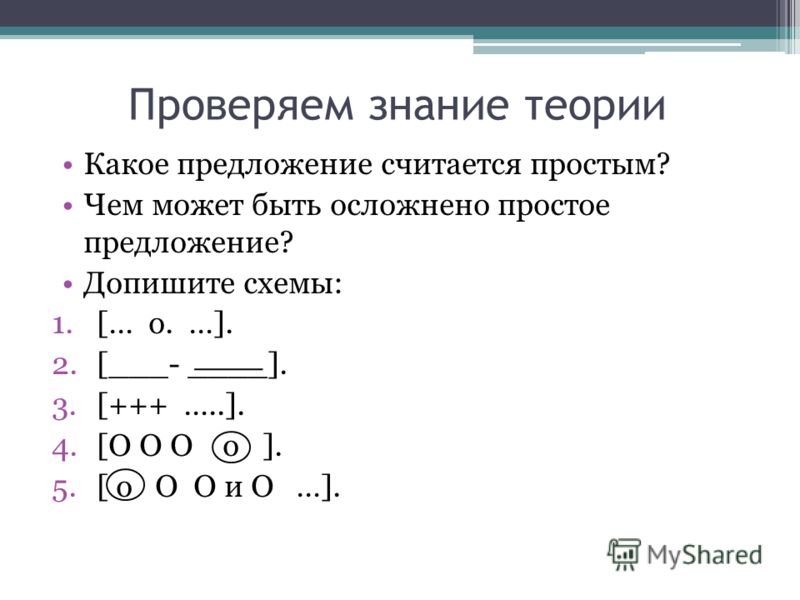

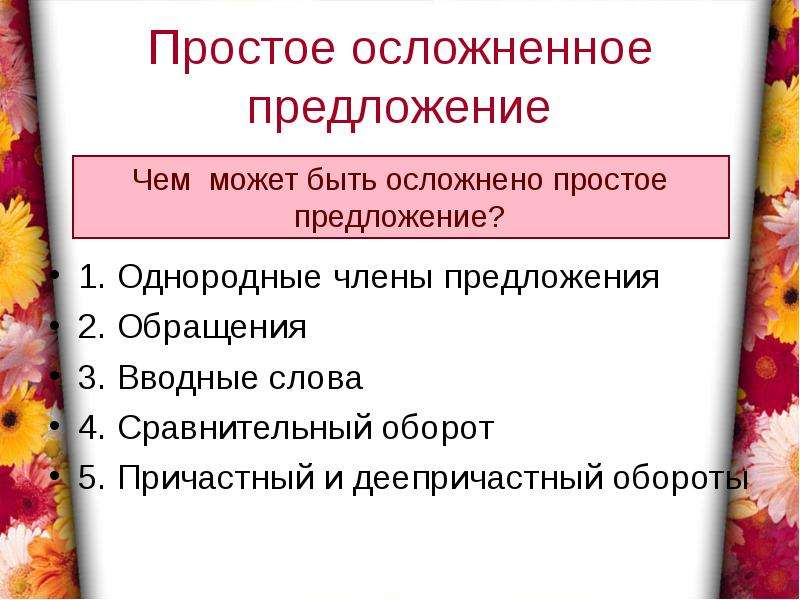

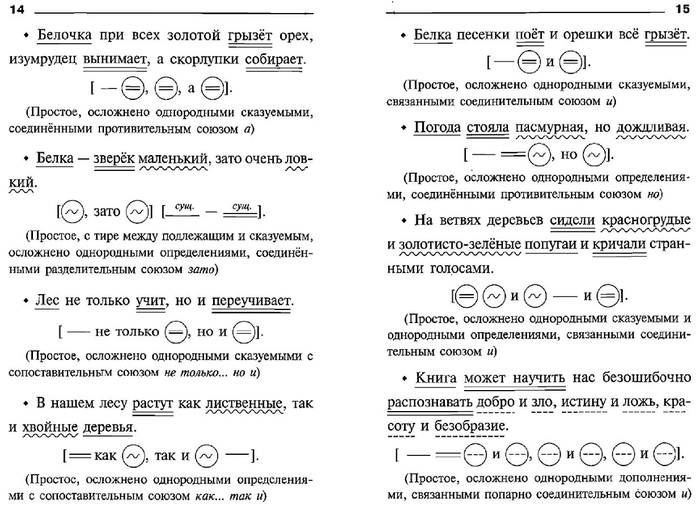

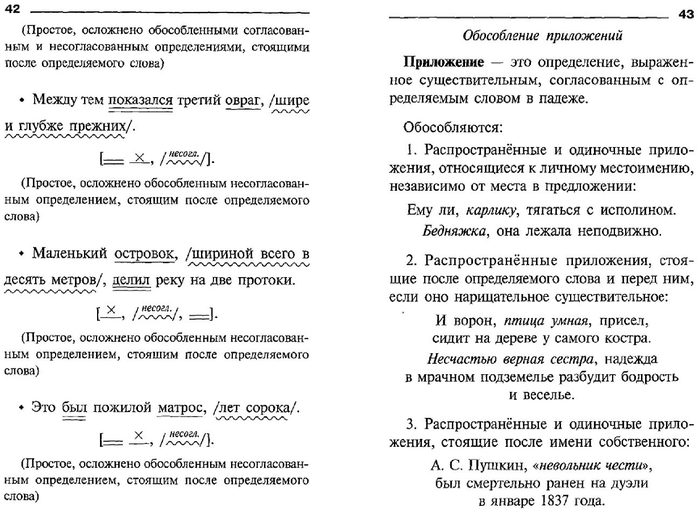

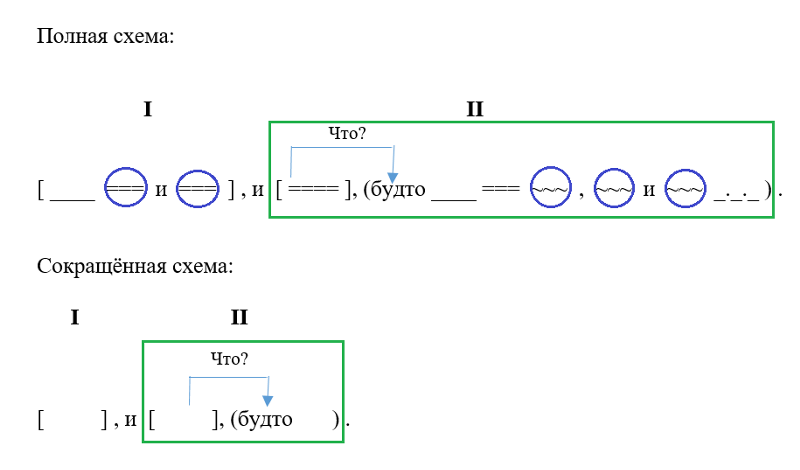

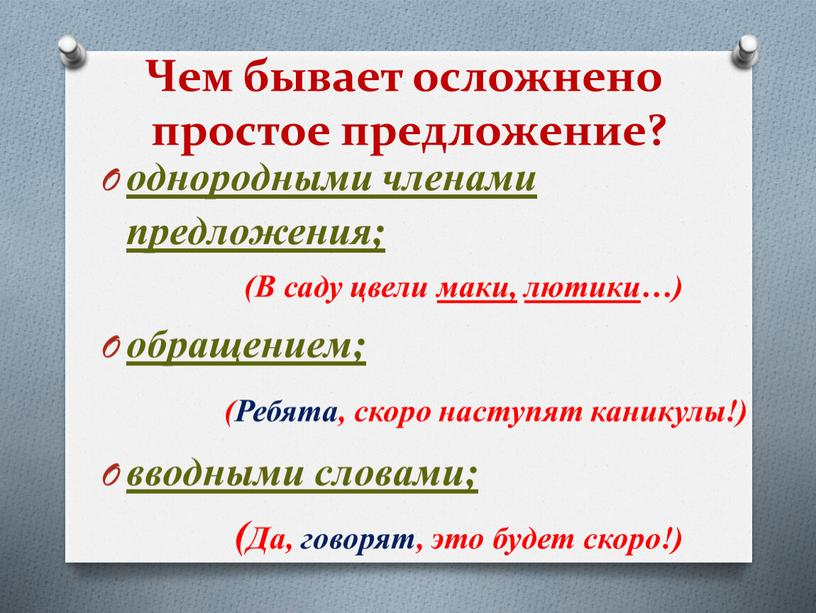

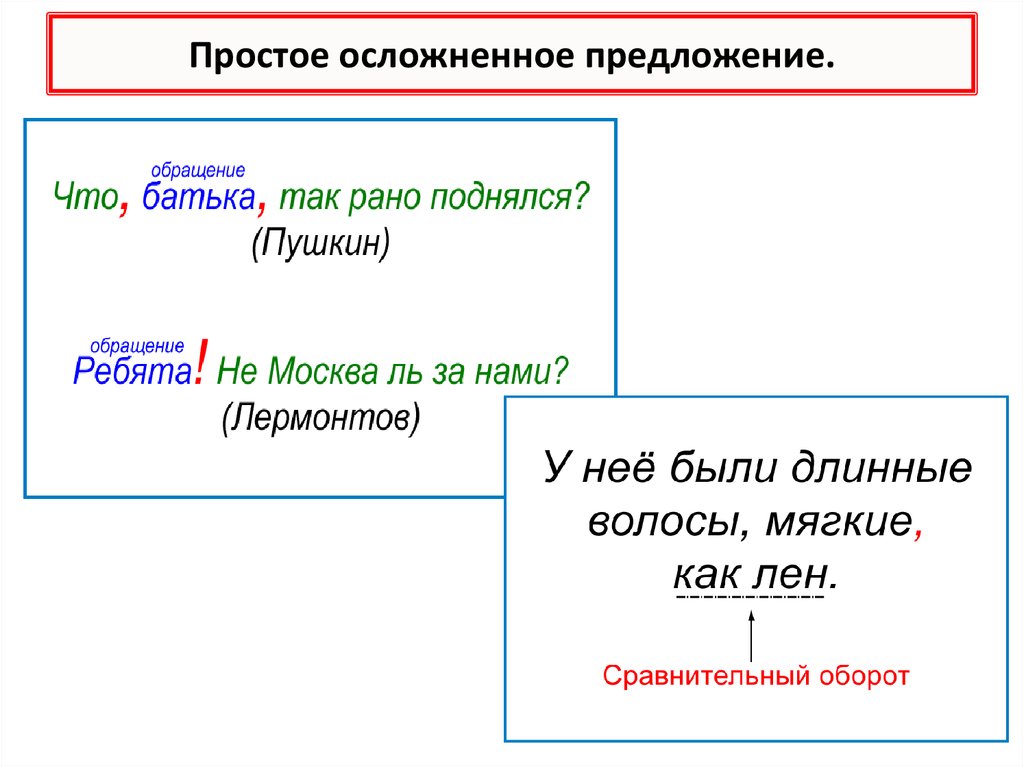

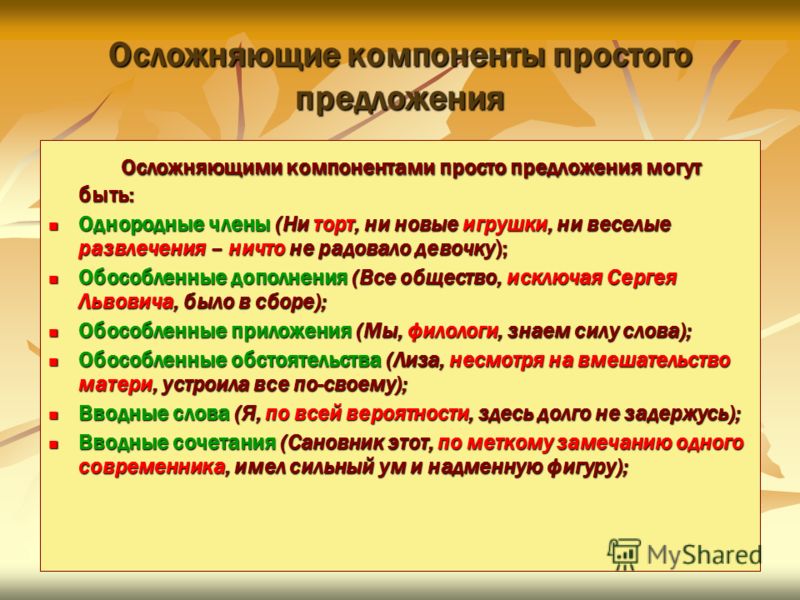

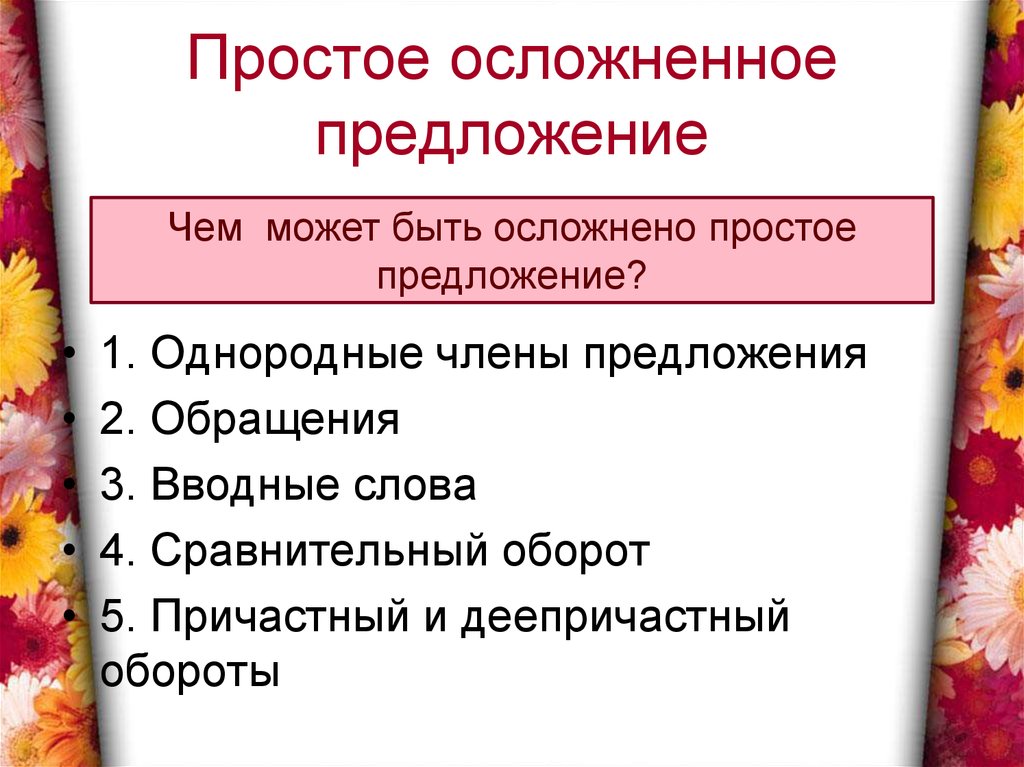

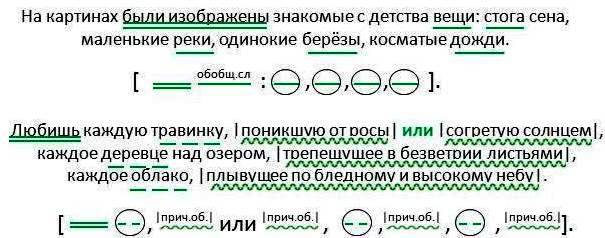

Схема простого осложненного предложения – это линейная схема. На ней отражаются особенности расположения, связи и др. каждого конкретного осложнения. В качестве осложнения могут выступать однородные члены, обращения, вводные и вставные элементы, причастные и деепричастные обороты, конструкции со значением уточнения, пояснения и др. Рассмотрим наиболее традиционные случаи осложненных простых предложений и прокомментируем построение их схем.

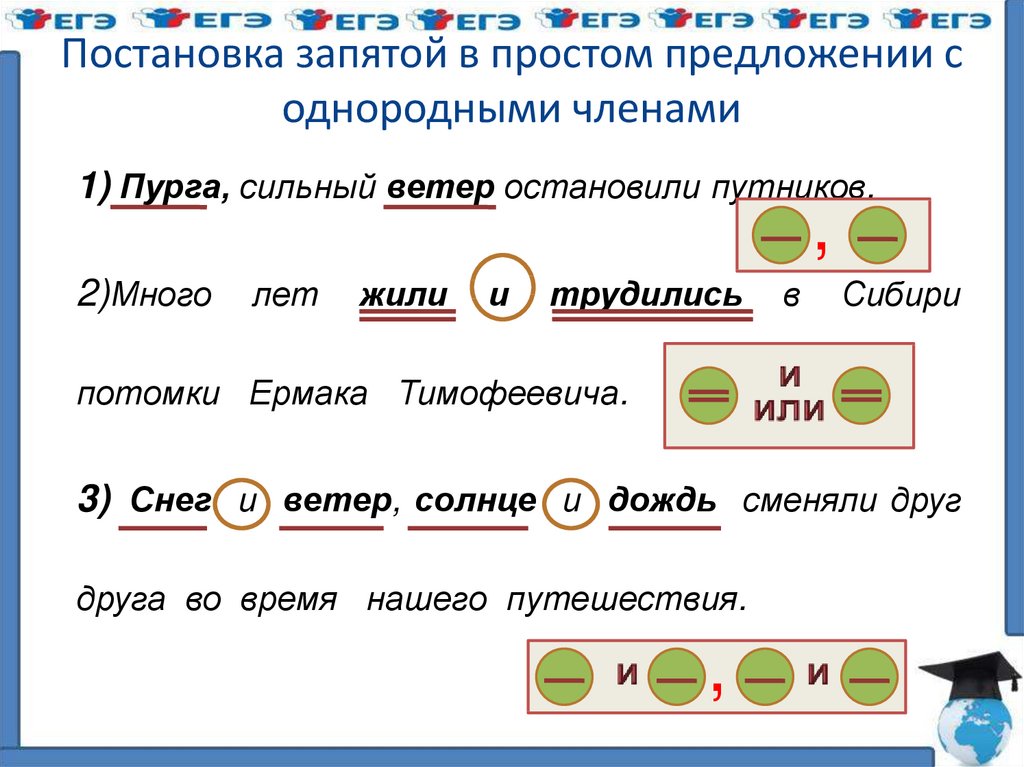

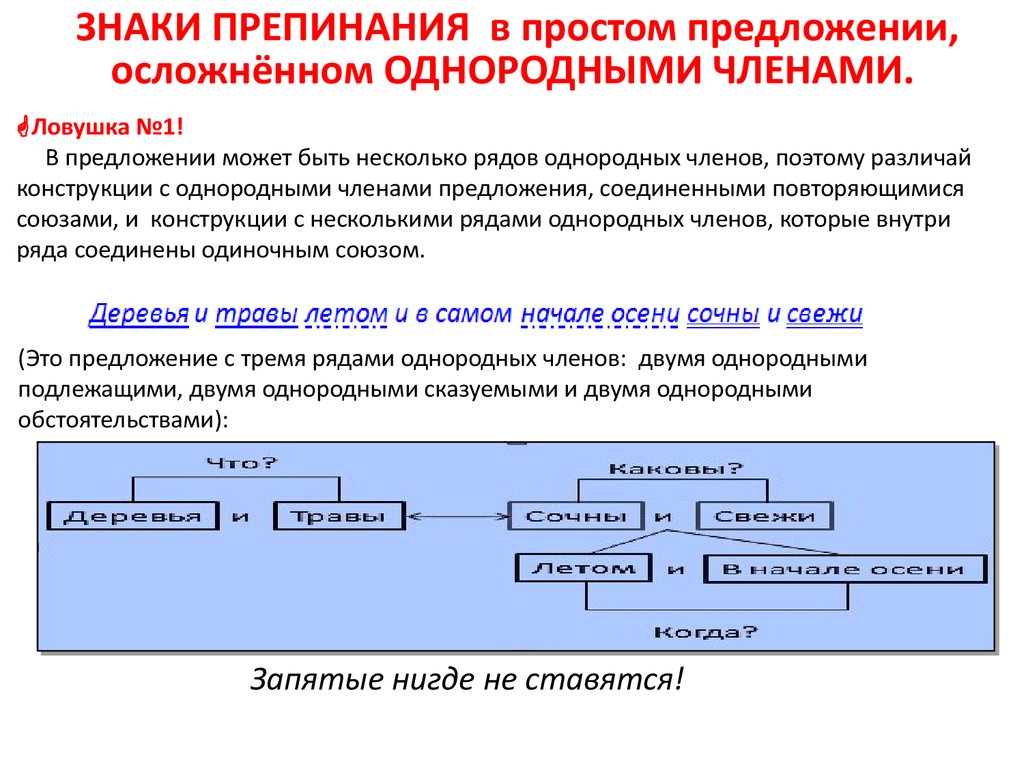

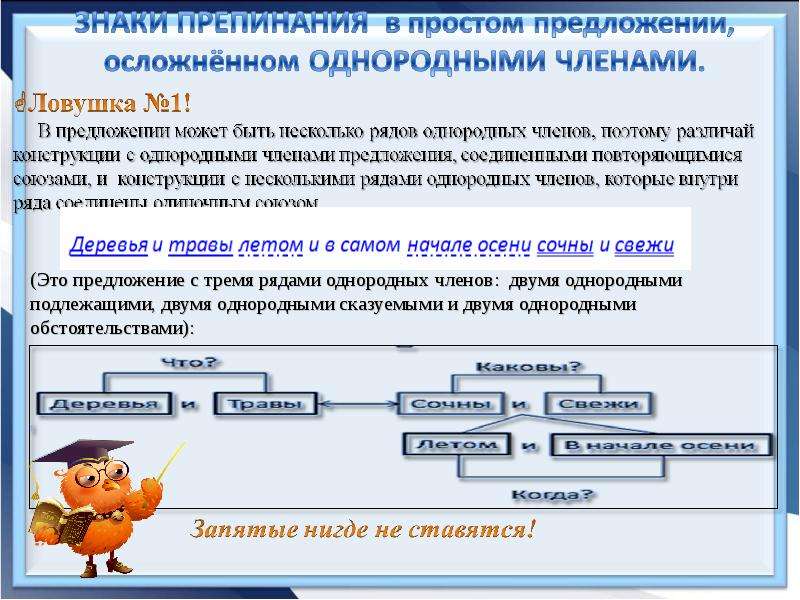

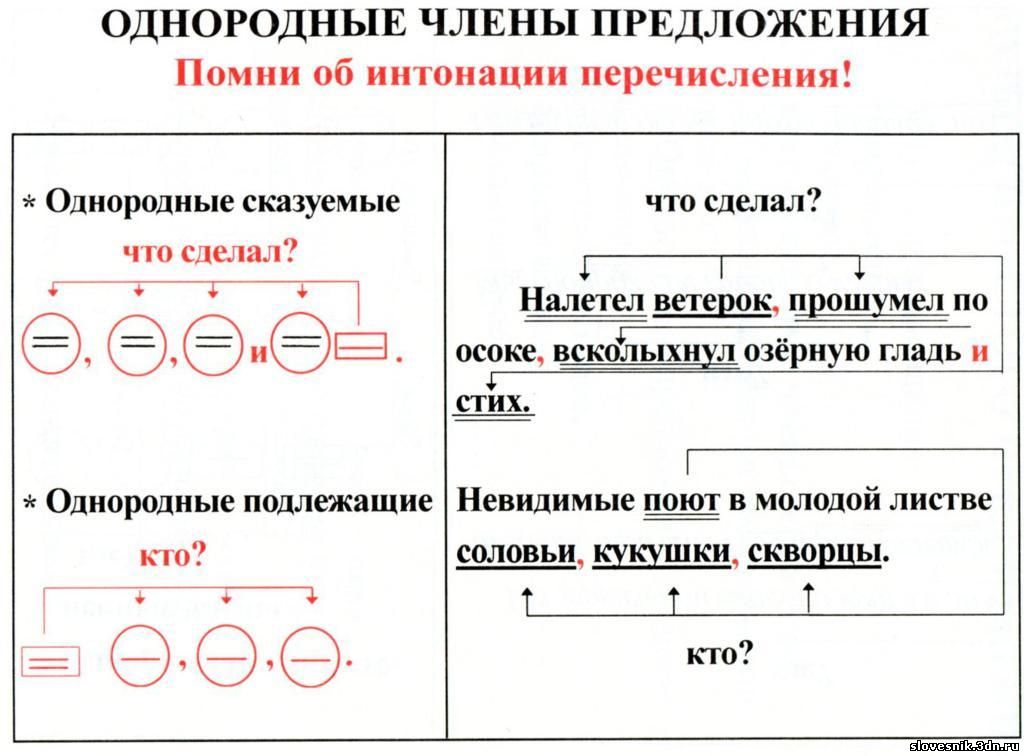

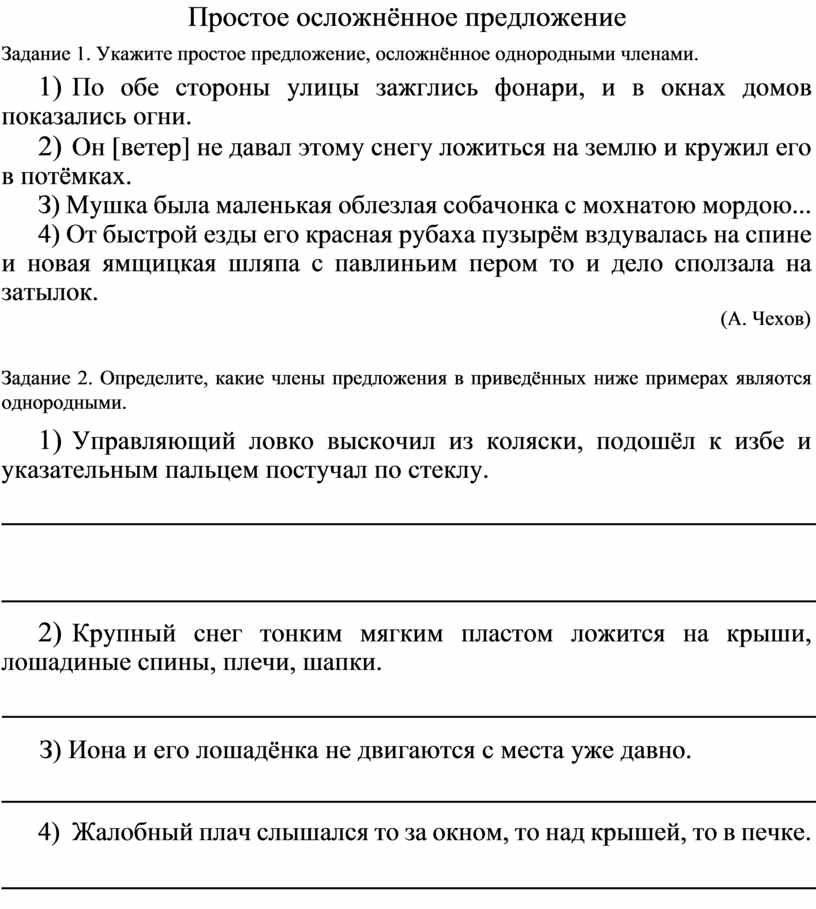

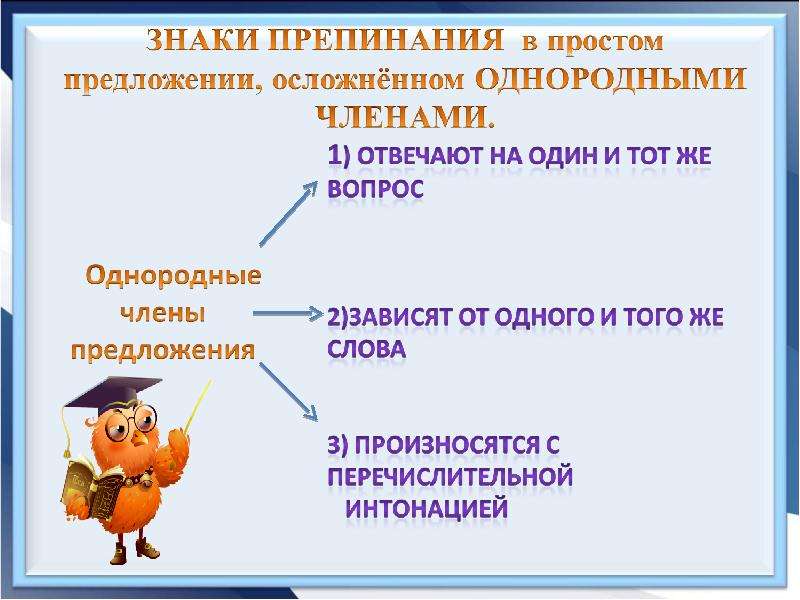

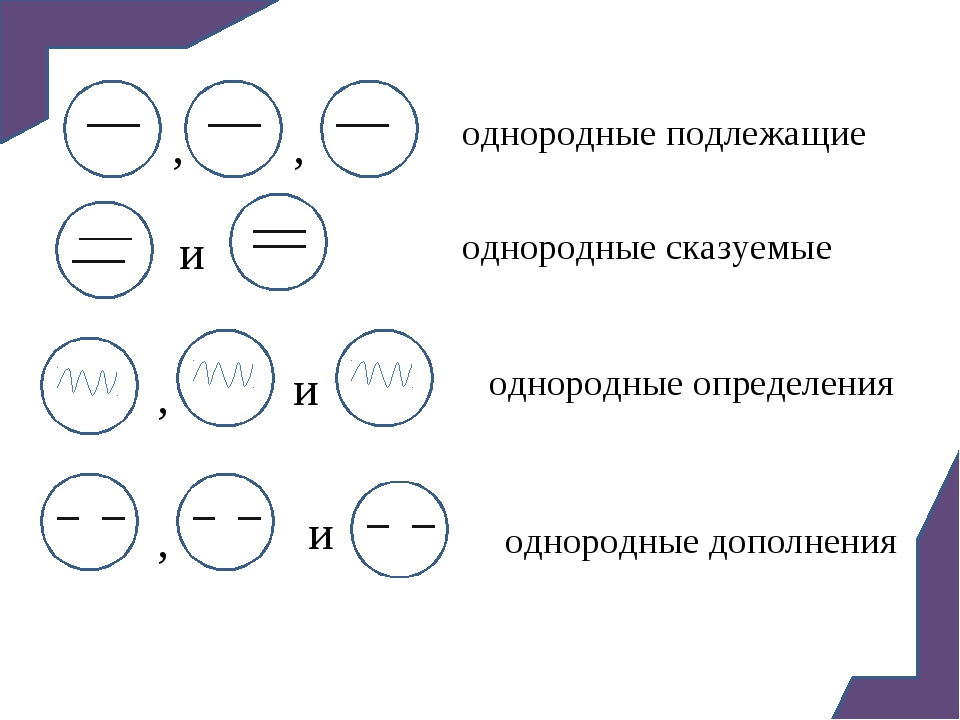

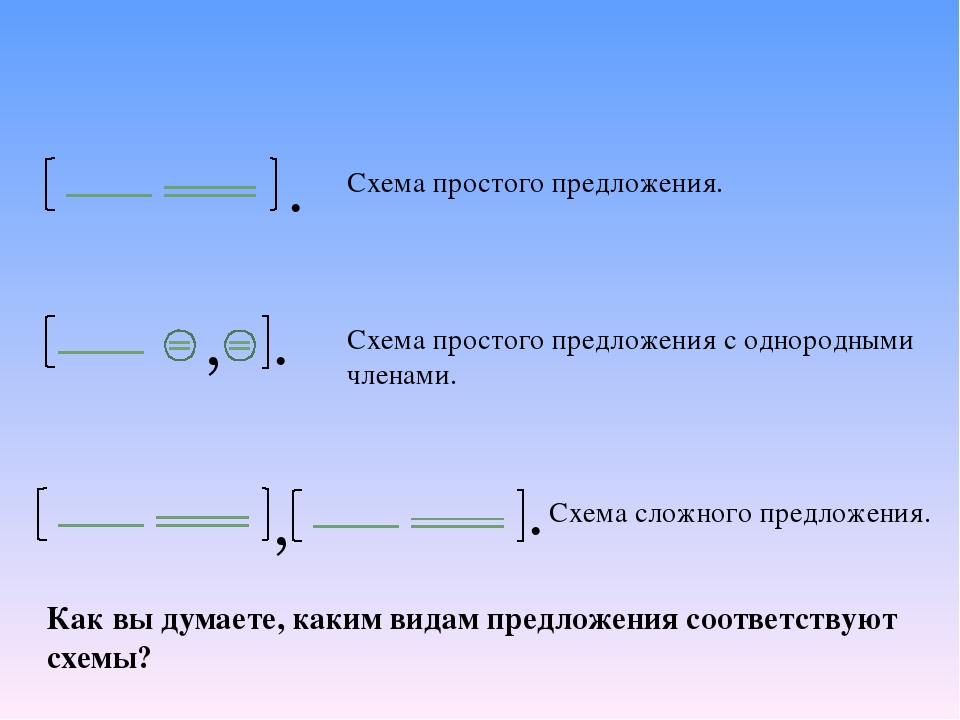

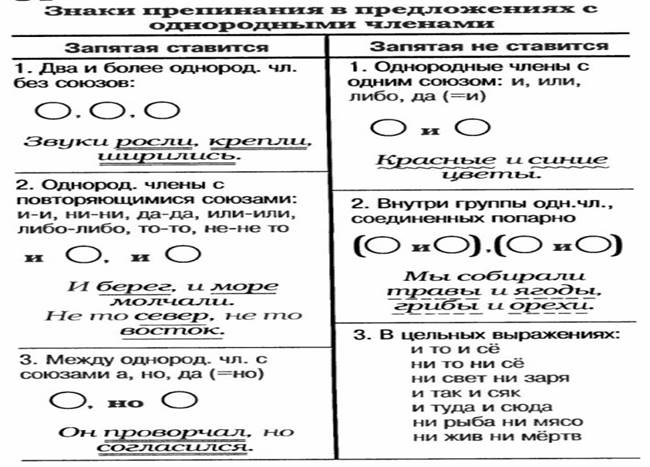

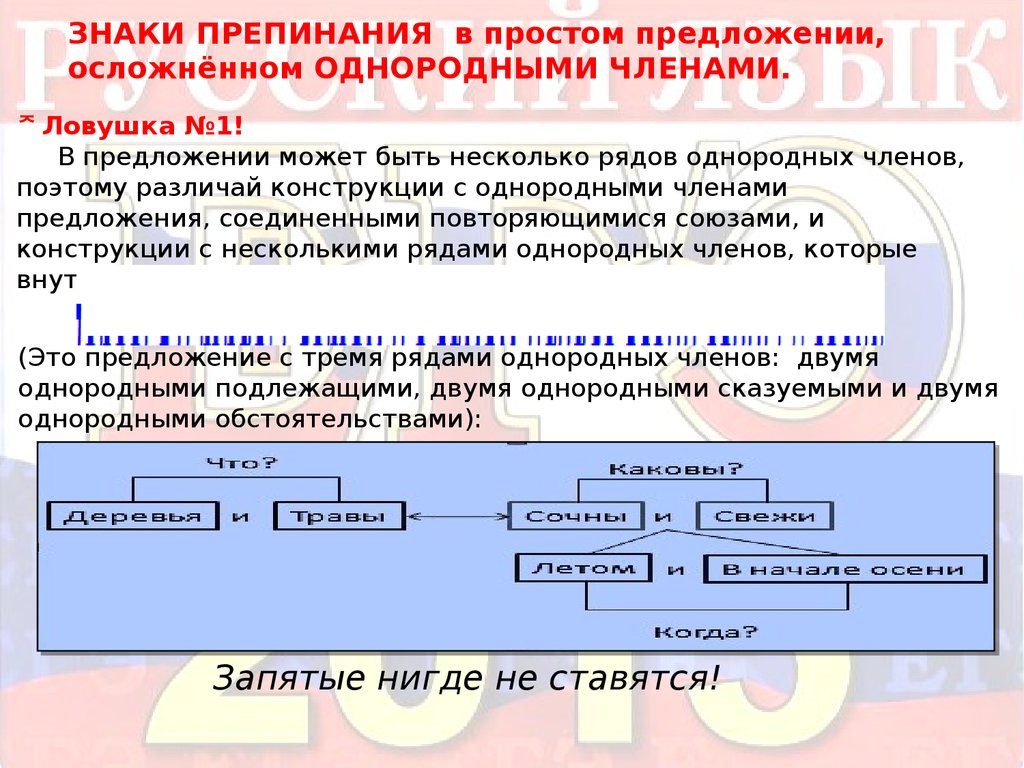

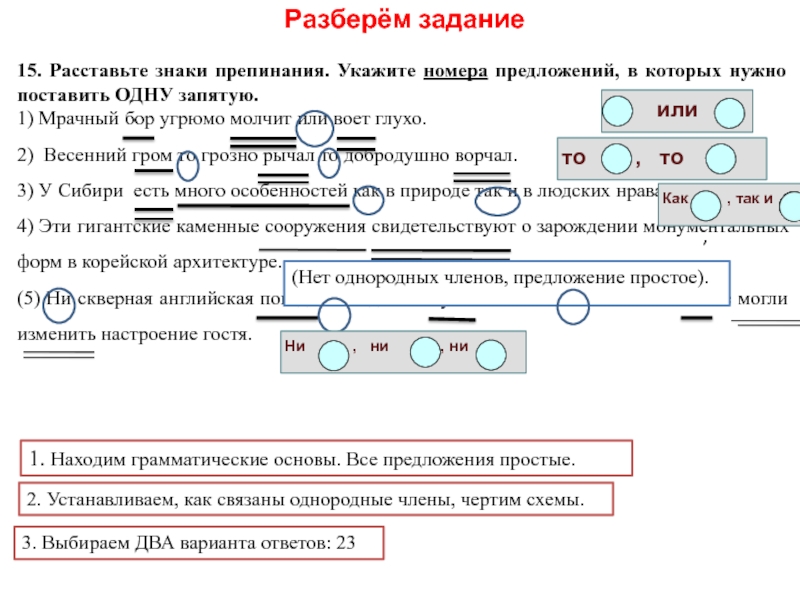

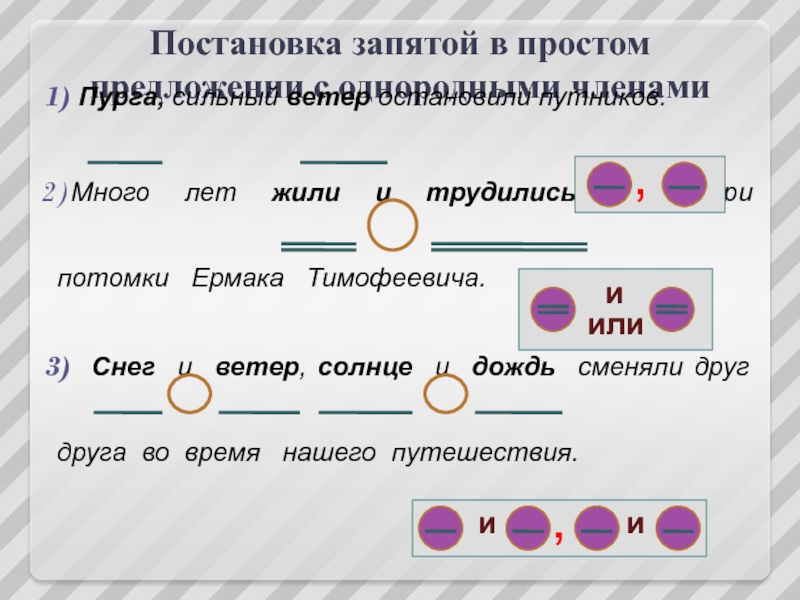

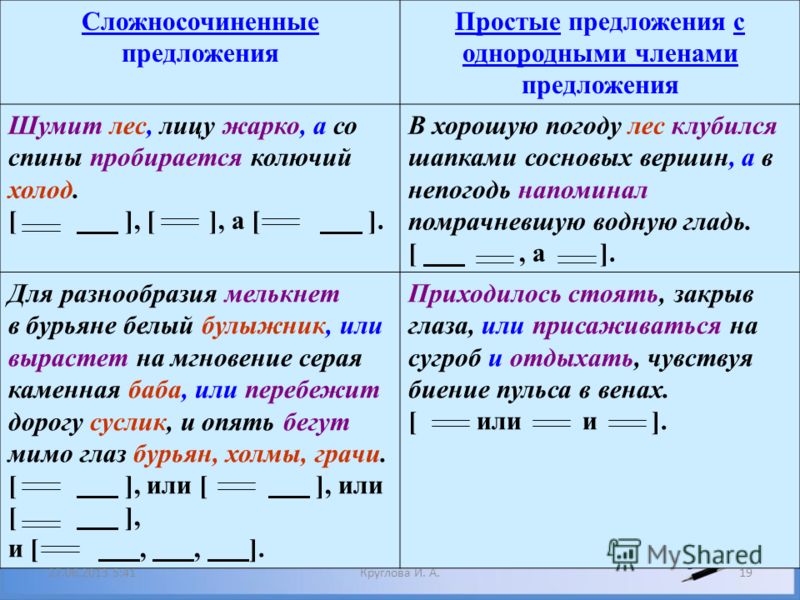

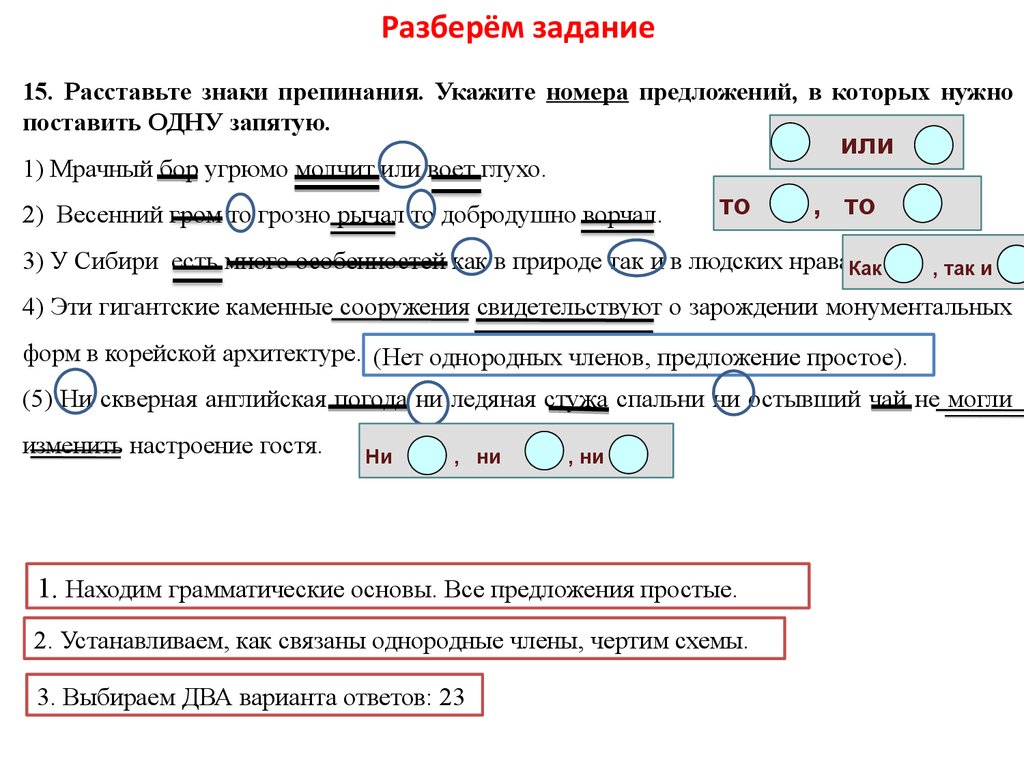

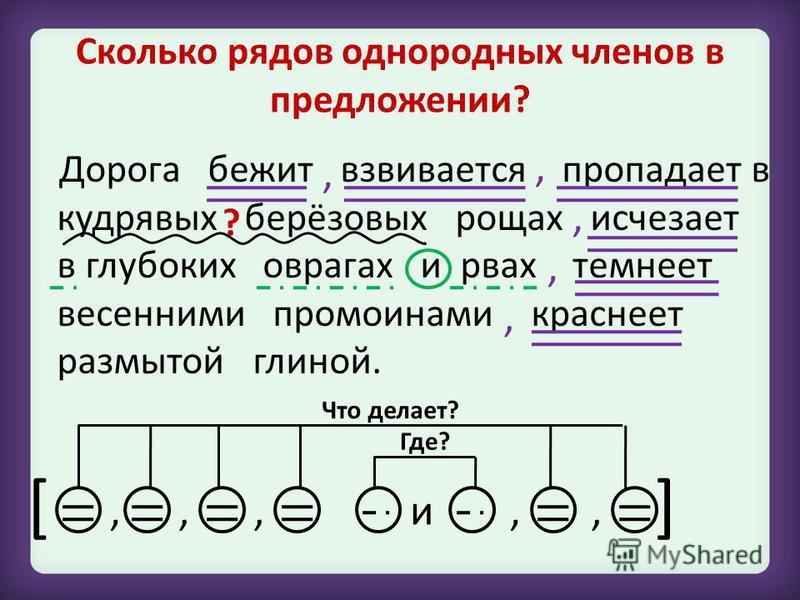

1. Однородные члены.

NB! Однородные члены (ОЧ) графически обозначаются посредством кружков, в которых отмечена синтаксическая функция ОЧ. Между ОЧ в схеме сохраняются знаки препинания и союзы. Непосредственно схема ОЧ заключена в квадратные скобки, обозначающие простое предложение.

И тихие, и прекрасные, и сказочно грустные стояли над водой березы.

[И ОЧ, и ОЧ, и ОЧ….].

2. Обращения.

NB! При построении схем предложений с обращением (О) важно отразить в схеме место расположение О – в начале, середине или конце предложения, а также знаки препинания при нем.

| |, оставляя поле внутри пустым, и помечают «О».

Тайга, тебя прекраснее я в жизни не видал.

3. Вводные слова, словосочетание и предложения (ВВ).

NB! Аналогично обращениям, в схеме ВВ важно указать позицию ВВ в предложении и их знаки препинания. ВВ не являются членом предложения.

У него, кажется, был приятель Куликов. […, | ВВ|, …].

В Снежках – как часто говаривали старики – оживали самые страшные легенды.

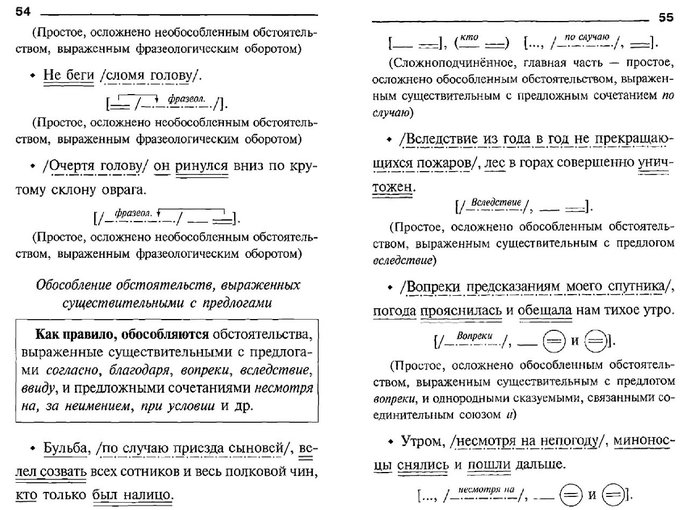

4. Причастные обороты.

NB! Для причастного оборота (ПО) в схеме важно показать его место относительно определяемого слова, обозначаемого как Х, а также соответствующие знаки препинания.

Мороз, постепенно усиливающийся к вечеру, не давал ребятам доиграть в прятки.

[Х, | ПО |, …].

Пробежавший без оглядки год мало чем запомнился Антонине.

[| ПО | Х …].

5. Деепричастные обороты.

NB! Деепричастный оборот (ДО) требует указания в схеме своего местоположения в предложении – он не привязан к одному слову, как это происходит с ПО, а также его знаков препинания.

Подъехав к озеру, Серж опустил ружье . [| ДО |, гл. …].

Серж опустил ружье, подъехав к озеру . [гл., | ДО |].

Серж, подъехав к озеру, опустил ружье. […, | ДО |, гл…].

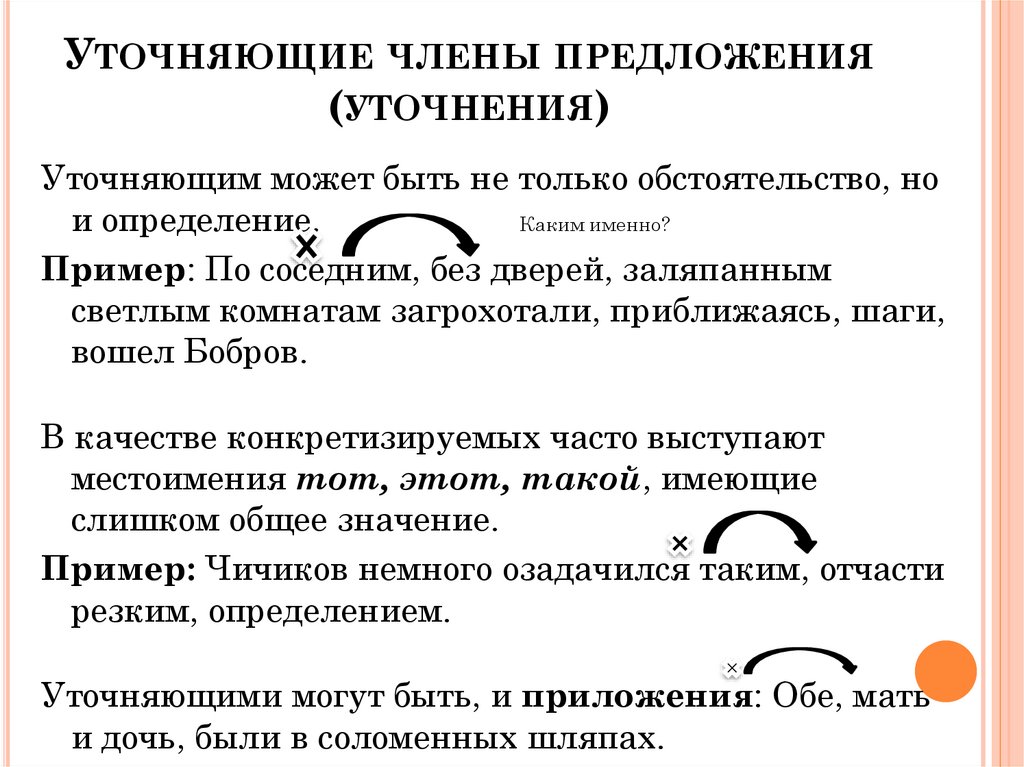

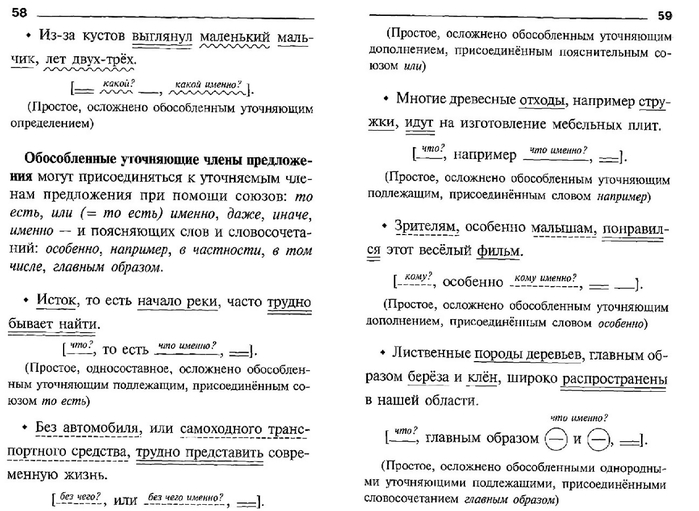

6. Конструкции со значением уточнения, пояснения, присоединения и др.

NB! Такие конструкции вносят в предложение дополнительный смысл. Для их схемы важно указать местоположение в предложении и знаки препинания.

Было очень холодно, особенно ночью. […нар, | присоединение |].

В данной статье мы рассмотрели наиболее частотные случаи; кроме уже разобранных вариантов, можно встретить предложения с вставными конструкциями и др. Также можно столкнуться и с комбинированными предложения. Рассмотрим одно из них.

Рассмотрим одно из них.

Вопреки сообщениям синоптиков, солнце вовсю грело и обещало людям отличные выходные, дарящие заряд бодрости на всю неделю.

[|ВВ|, … ОЧ и ОЧ … сущ., | ПО |].

сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

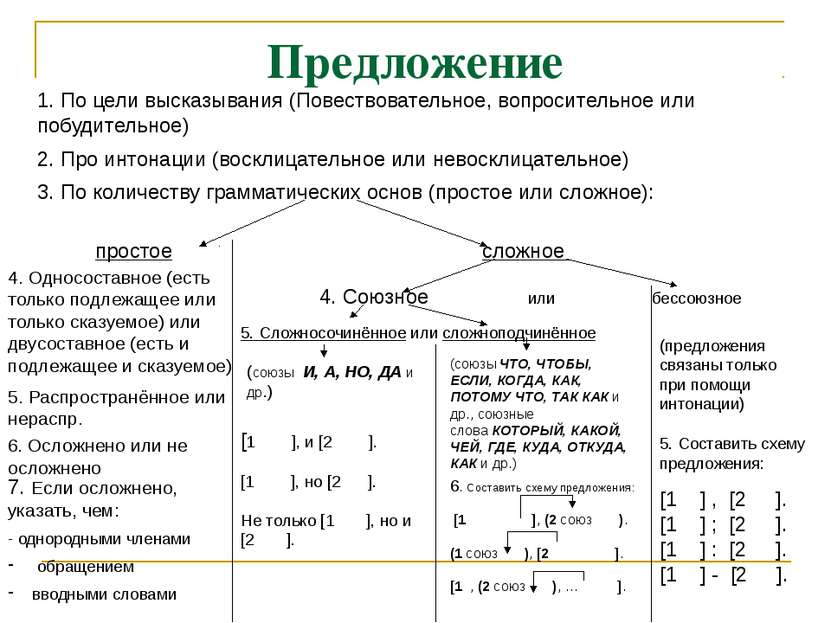

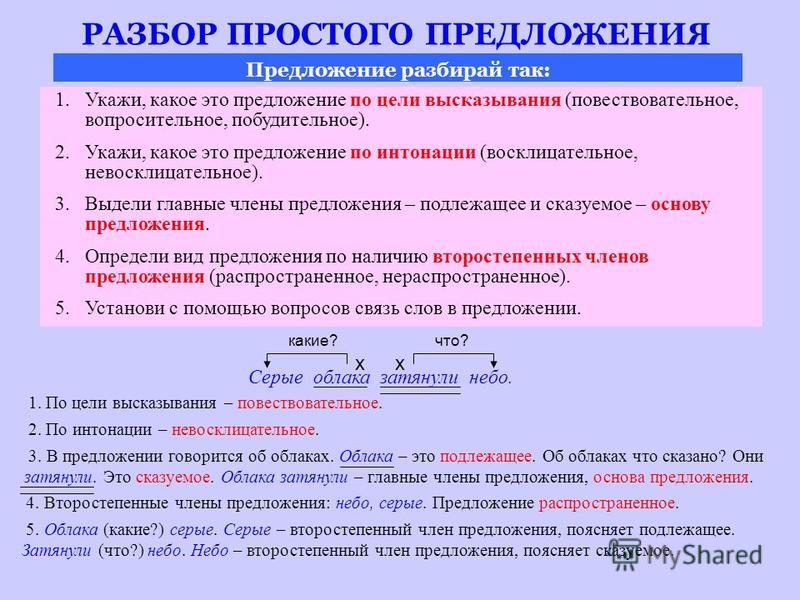

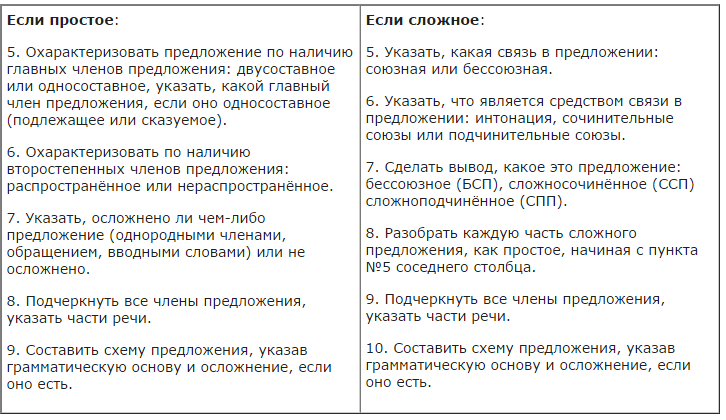

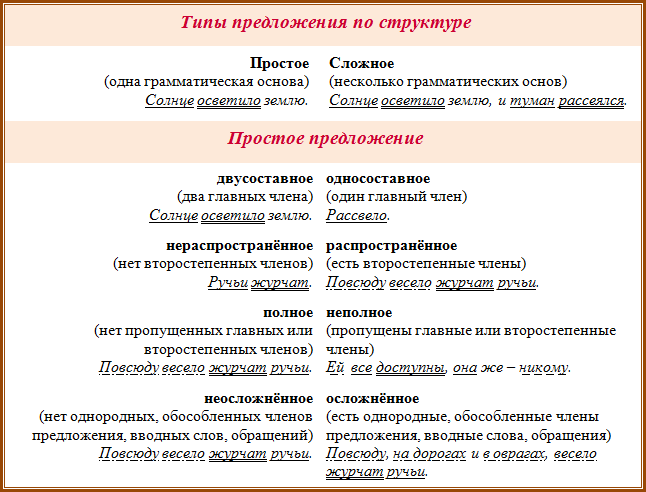

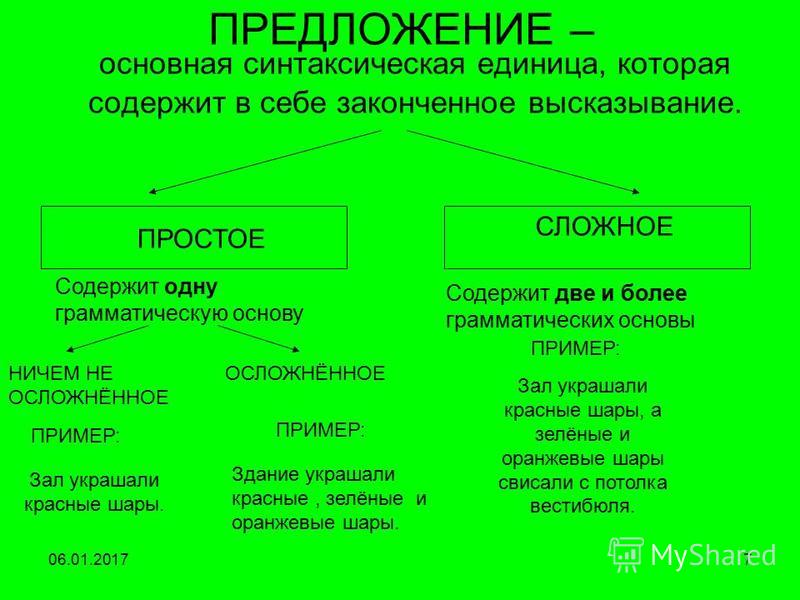

- Охарактеризовать предложение по цели высказывания: повествовательное, вопросительное или побудительное.

- По эмоциональной окраске: восклицательное или невосклицательное.

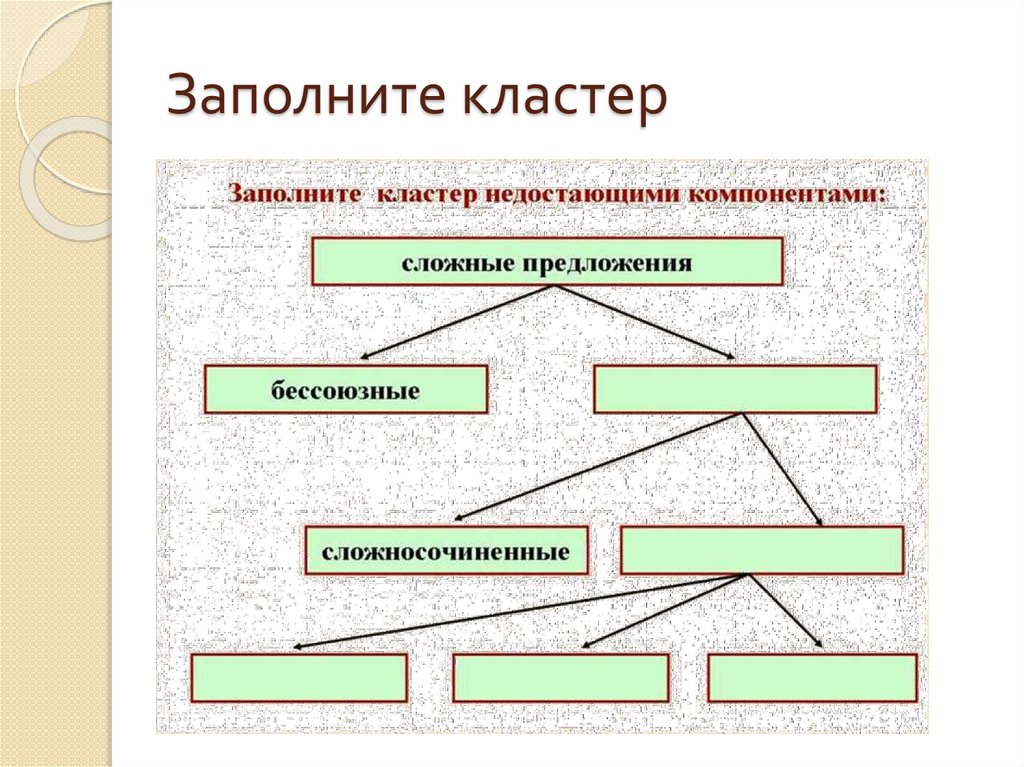

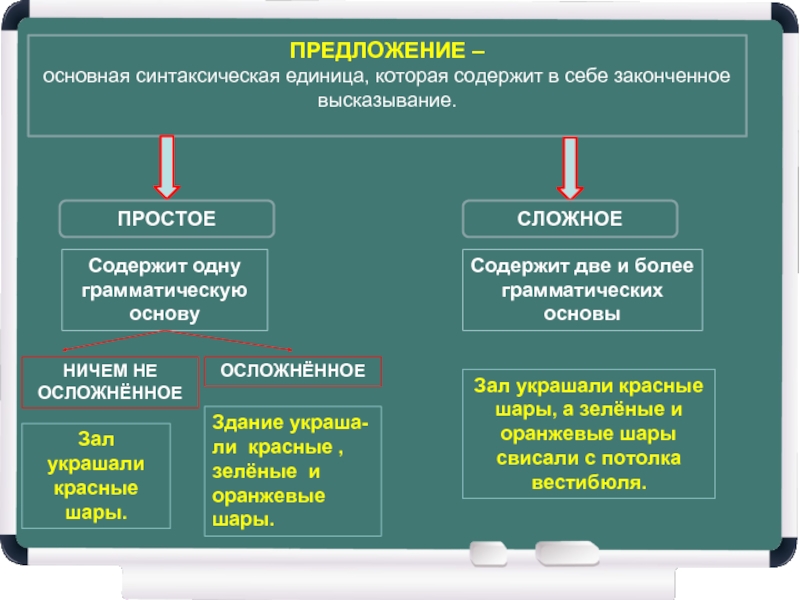

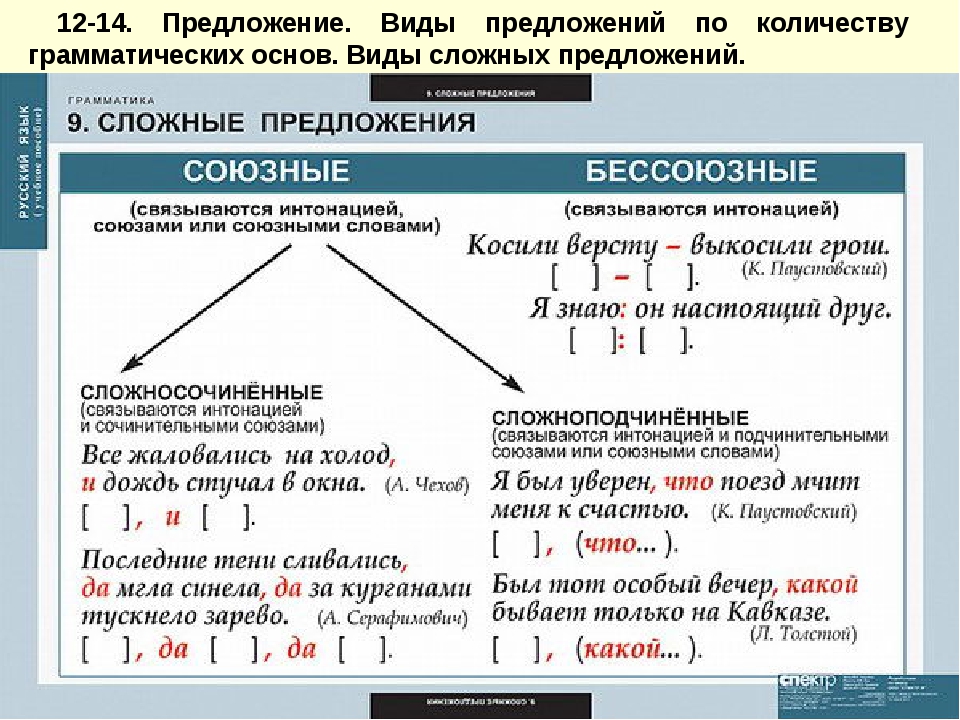

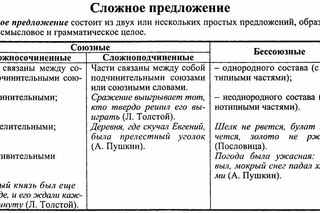

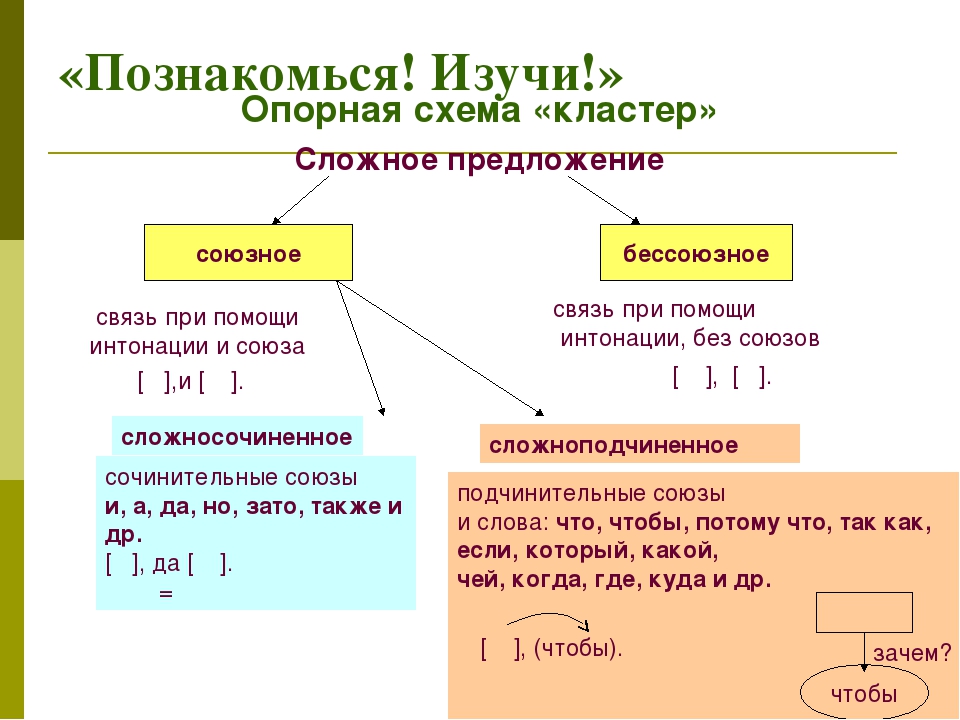

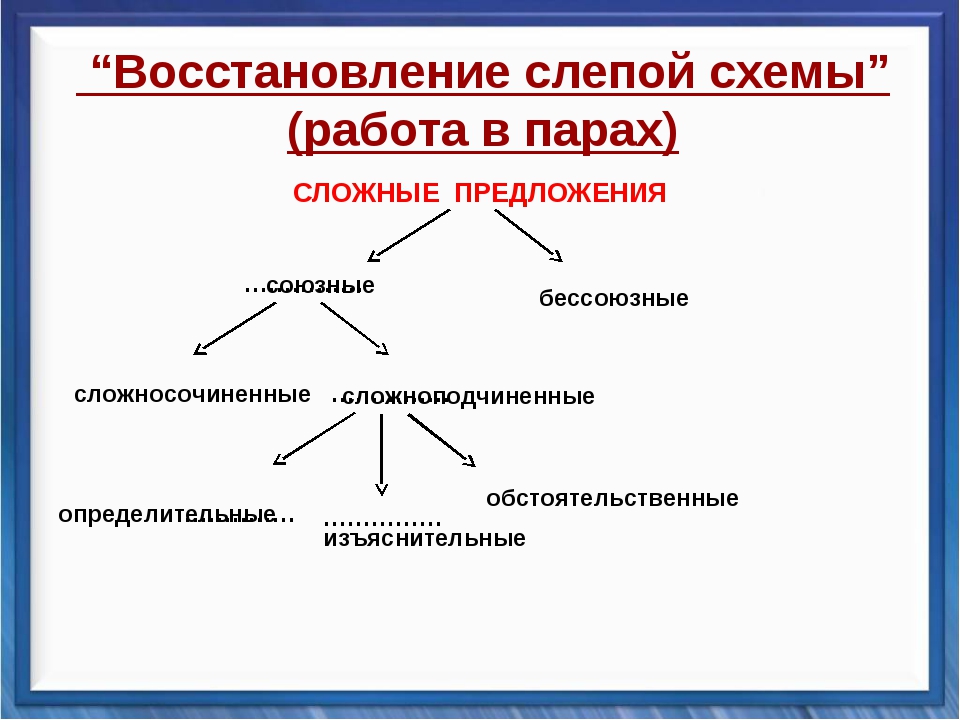

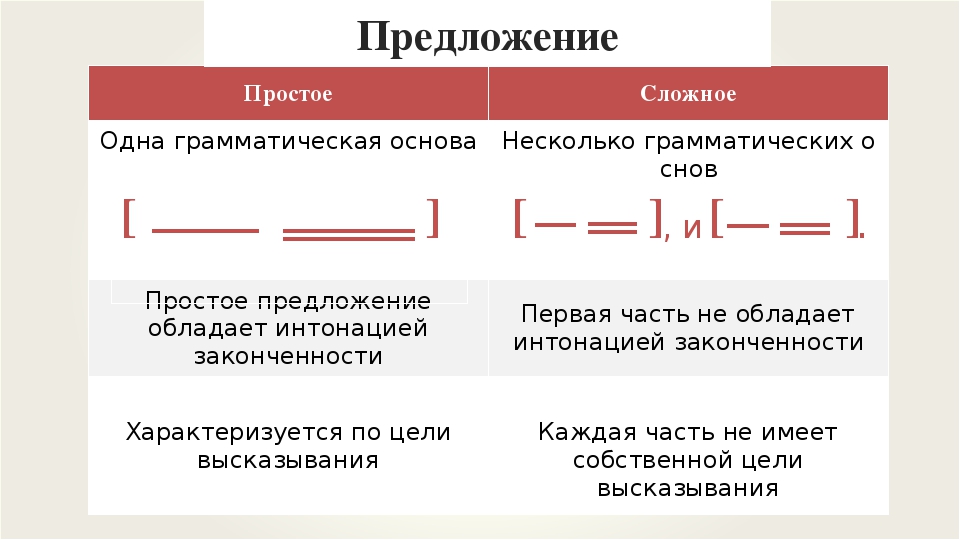

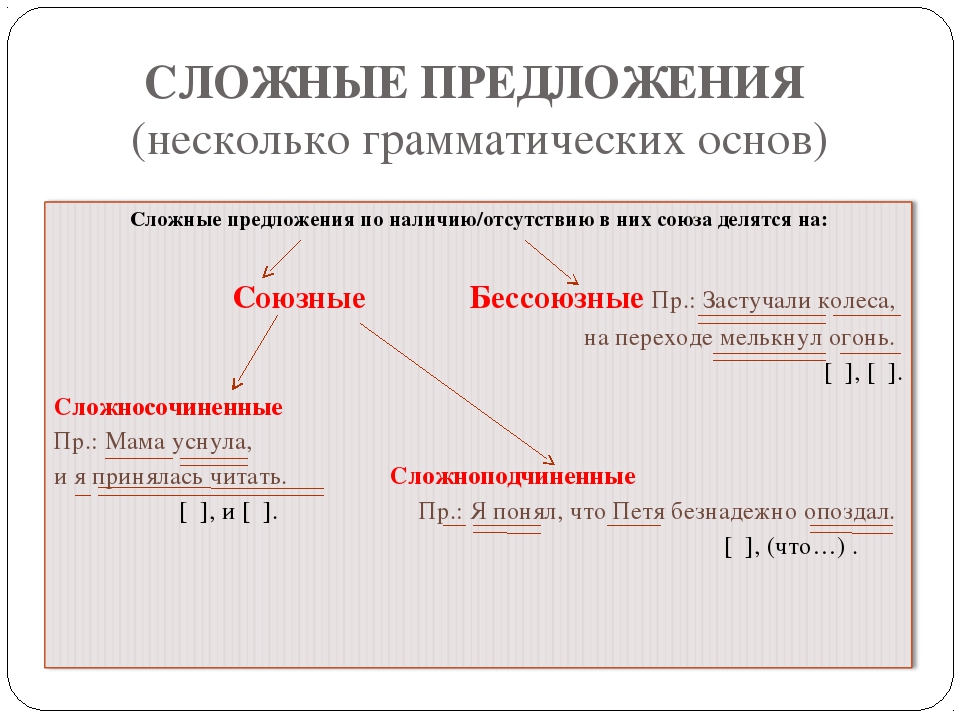

- По наличию грамматических основ: простое или сложное.

- Затем, в зависимости от того, простое предложение или сложное:

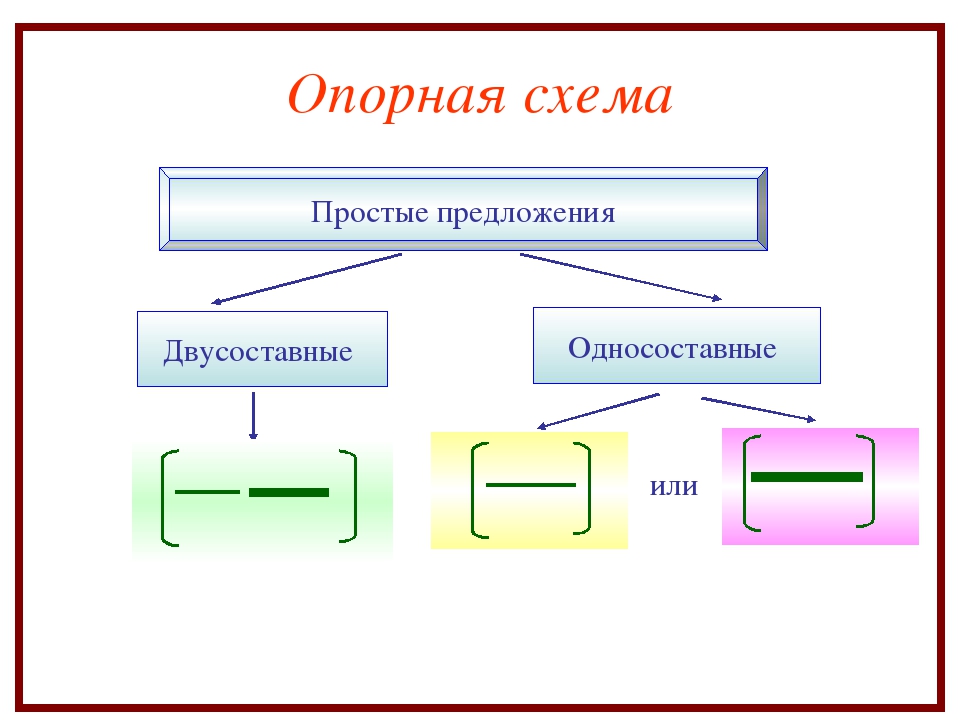

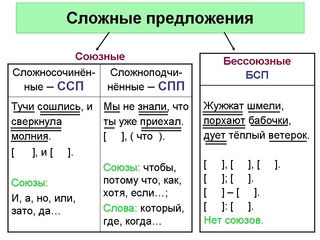

| Если простое : 5. Охарактеризовать предложение по наличию главных членов предложения: двусоставное или односоставное, указать, какой главный член предложения, если оно односоставное (подлежащее или сказуемое). 6. Охарактеризовать по наличию второстепенных членов предложения: распространённое или нераспространённое. 7. Указать, осложнено ли чем-либо предложение (однородными членами, обращением, вводными словами) или не осложнено. 8. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 9. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть. | Если сложное : 5. Указать, какая связь в предложении: союзная или бессоюзная. 6. Указать, что является средством связи в предложении: интонация, сочинительные союзы или подчинительные союзы. 7. Сделать вывод, какое это предложение: бессоюзное (БСП), сложносочинённое (ССП) сложноподчинённое (СПП). 8. Разобрать каждую часть сложного предложения, как простое, начиная с пункта №5 соседнего столбца. 9. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 10. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть. |

Пример синтаксического разбора простого предложения

Устный разбор:

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, грамматическая основа: ученики и ученицы учатся , распространённое, осложнено однородными подлежащими.

Письменный:

Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, грамматическая основа

Устный разбор:

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, связь союзная, средство связи подчинительный союз потому что , сложноподчинённое предложение. Первое простое предложение: односоставное, с главным членом – сказуемым не задали, распространённое, не осложнено. Второе простое предложение: двусоставное, грамматическая основа мы с классом поехали, распространённое, не осложнено.

Письменный:

Повествовательное, невосклицательное, сложное, связь союзная, средство связи подчинительный союз

1-е ПП: односоставное, с главным членом – сказуемым не задали, распространенное, не осложнено.

2-е ПП: двусоставное, грамматическая основа – мы с классом поехали, распраненное, не осложнено.

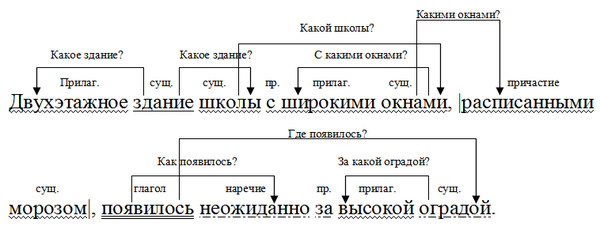

Пример схемы (предложение, после него схема)

Другой вариант синтаксического разбора

Синтаксический разбор. Порядок при синтаксическом разборе.

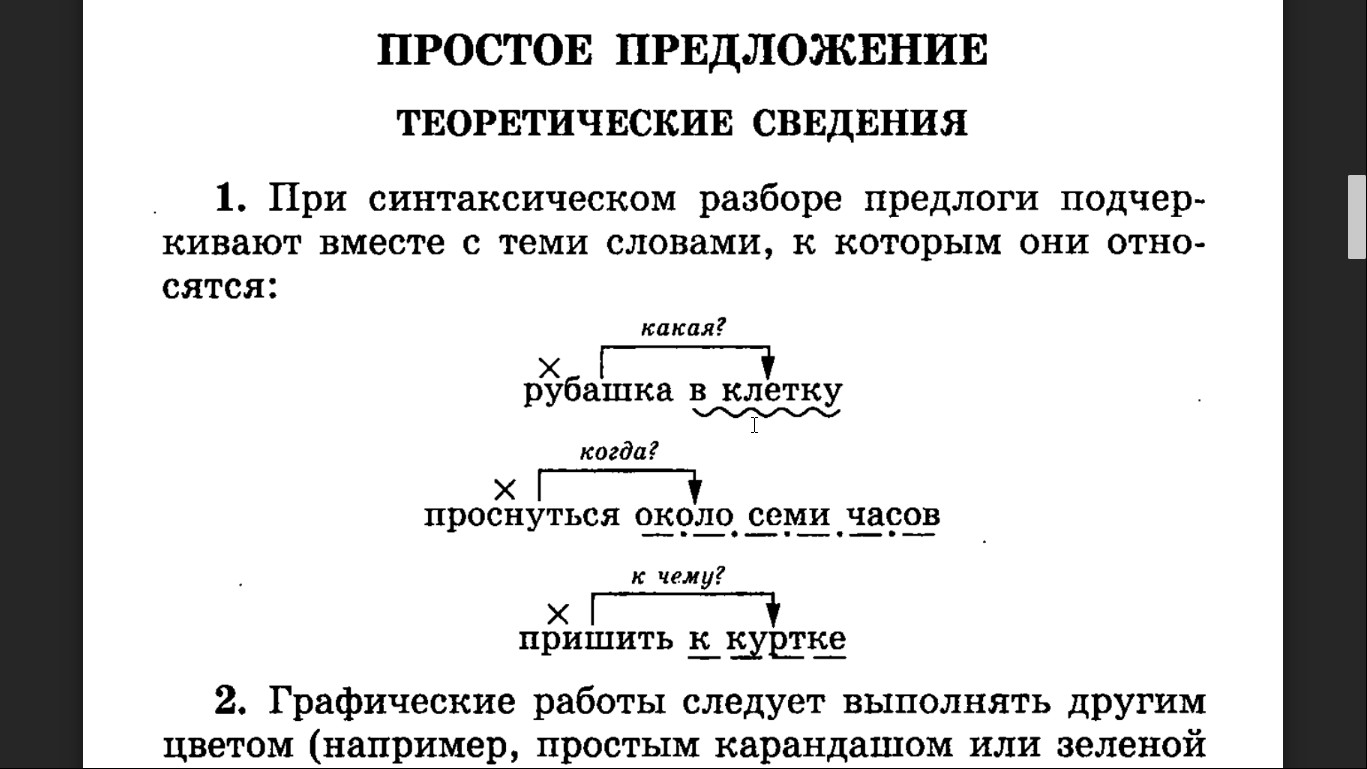

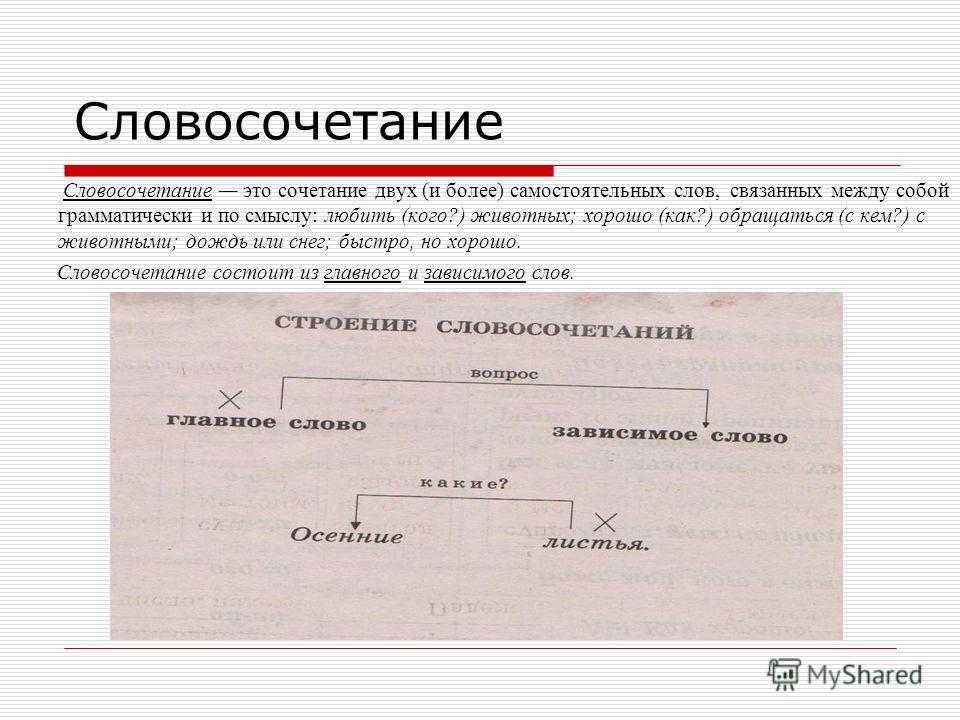

В словосочетаниях:

- Выделяем из предложения нужное словосочетание.

- Рассматриваем строение – выделяем главное слово и зависимое. Указываем, какой частью речи является главное и зависимое слово. Далее указываем, каким синтаксическим способом связано данное словосочетание.

- И, наконец, обозначаем каким является его грамматическое значение.

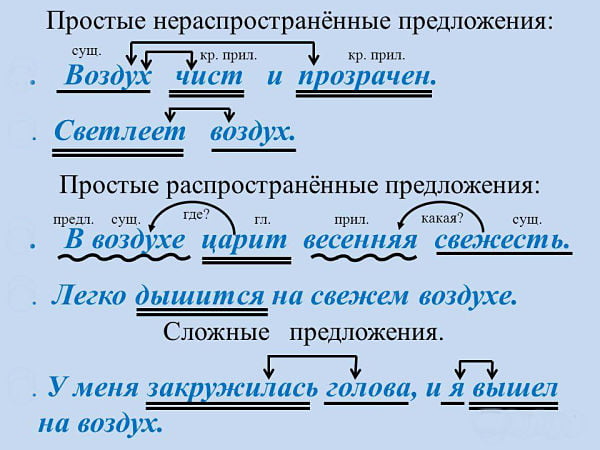

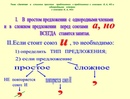

В простом предложении:

- Определяем, каково предложение по цели высказывания – повествовательное, побудительное или вопросительное.

- Находим основу предложения, устанавливаем, что предложение простое.

- Далее, необходимо рассказать о том, как построено данное предложение.

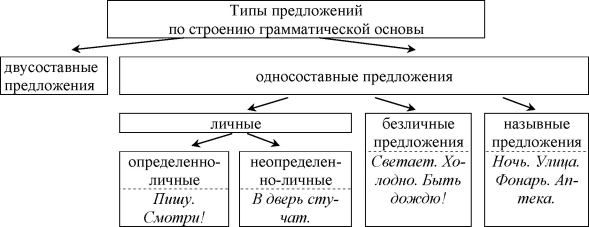

- Двусоставное оно, либо односоставное. Если односоставное, то определить тип: личное, безличное, назывное или неопределенно личное.

- Распространённое или нераспространённое

- Неполное или полное. Если предложение является неполным, то необходимо указать, какого члена предложения в нём не хватает.

- Двусоставное оно, либо односоставное. Если односоставное, то определить тип: личное, безличное, назывное или неопределенно личное.

- Если данное предложение чем–либо осложнено, будь то однородные члены или обособленные члены предложения, необходимо это отметить.

- Дальше нужно сделать разбор предложения по членам, при этом указав, какими частями речи они являются. Важно соблюдать порядок разбора. Сначала определяются сказуемое и подлежащее, затем второстепенные, которые входят в состав сначала – подлежащего, затем – сказуемого.

- Объясняем, почему так или иначе расставлены знаки препинания в предложении.

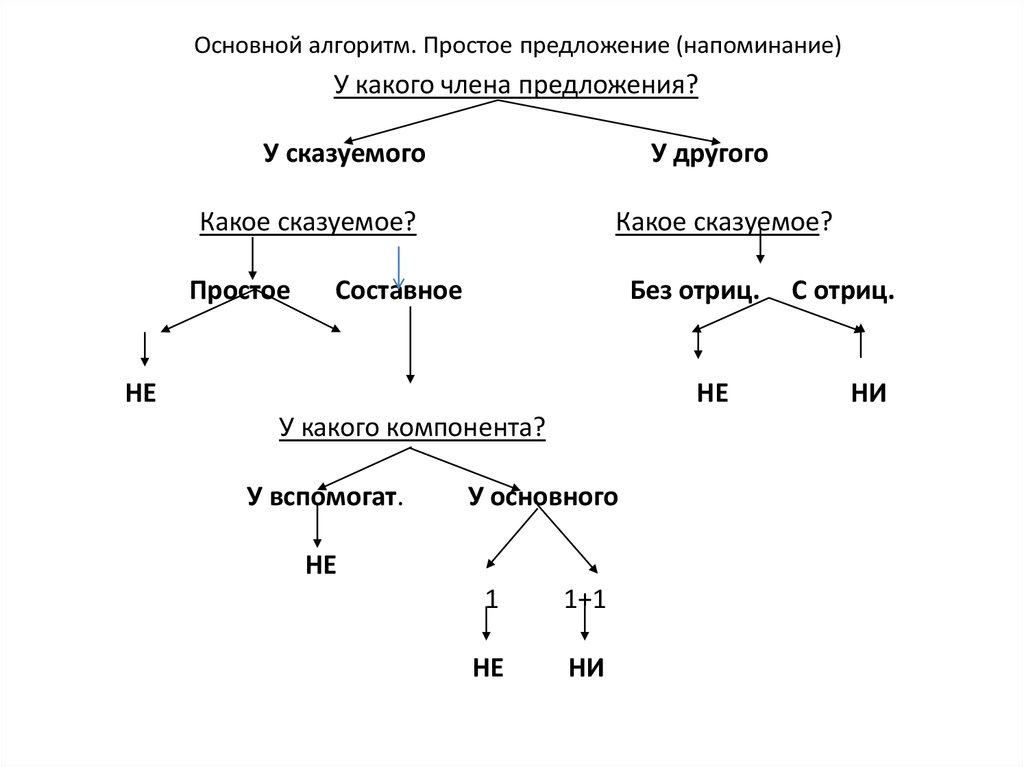

Сказуемое

- Отмечаем, чем является сказуемое — простым глагольным или составным (именным или глагольным).

- Указать, чем выражено сказуемое:

- простое — какой формой глагола;

- составное глагольное — из чего оно состоит;

- составное именное — какая употреблена связка, чем выражается именная часть.

В предложении, имеющем однородные члены.

Если перед нами простое предложение, то при его разборе нужно отметить, что это за однородные члены предложения и каким образом связаны друг с другом. Либо посредством интонации, либо и интонации с союзами.

В предложениях с обособленными членами:

Если перед нами простое предложение, то при его разборе, нужно отметить, чем будет являться оборот. Далее, разбираем слова, которые входят в этот оборот по членам предложения.

В предложениях с обособленными членами речи:

Сначала отмечаем, что в данном предложении, есть прямая речь. Указываем прямую речь и текст автора. Разбираем, объясняем, почему так, а не иначе расставлены знаки препинания в предложении. Чертим схему предложения.

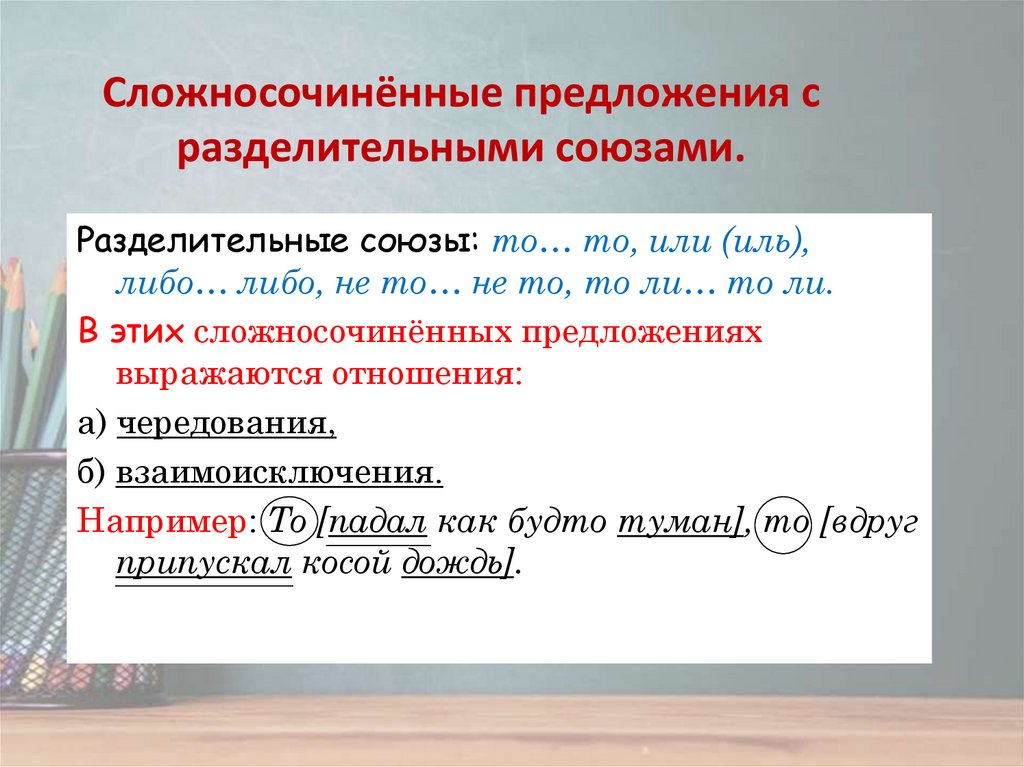

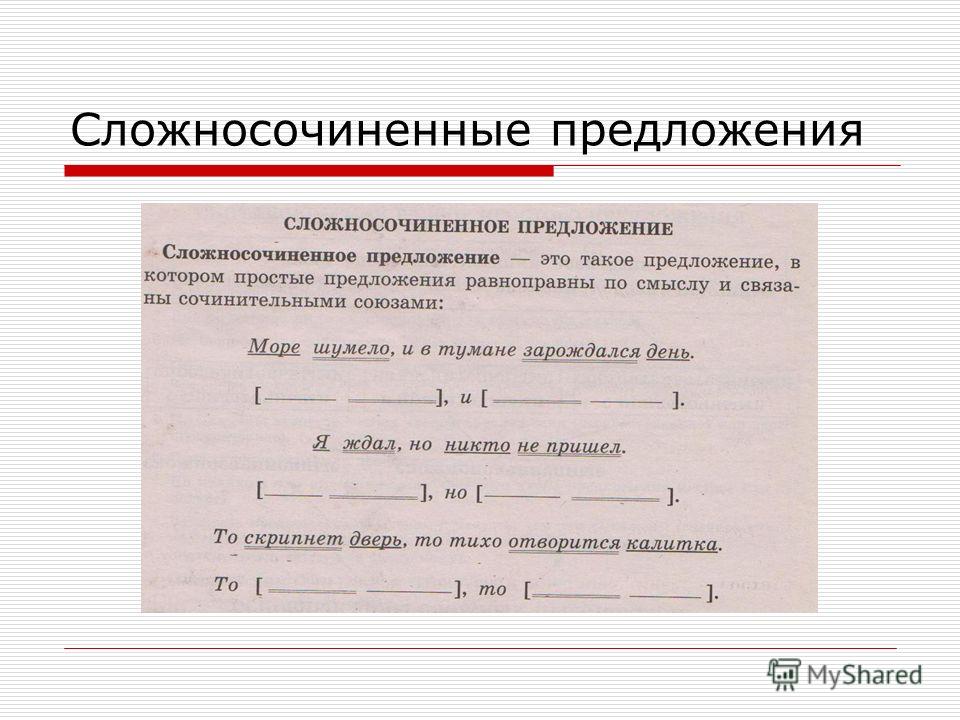

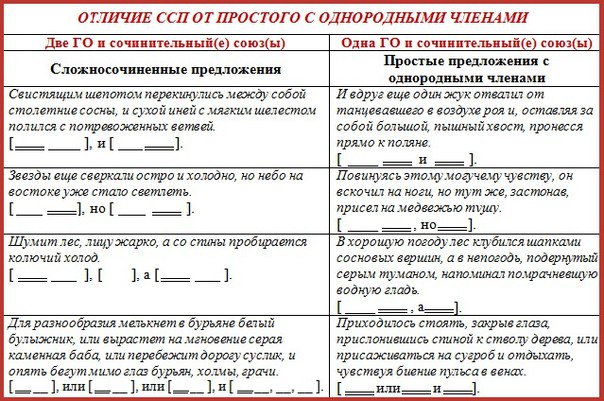

В сложносочиненном предложении:

Сначала, указываем, какое предложение по цели высказывания – вопросительное, повествовательное или побудительное. Находим в предложении простые предложения, выделяем в них грамматическую основу.

Находим союзы, с помощью которых соединяются простые предложения в сложном. Отмечаем что это за союзы – противительные, соединительные или разделительные. Определяем значение всего данного сложносочиненного предложения – противопоставление, чередование или перечисление. Объясняем, почему именно таким образом в предложении расставлены знаки препинания. Затем каждое простое предложение, из которых состоит сложное, необходимо разобрать таким же образом, как разбирается простое предложение.

В сложноподчинённом предложении с придаточным (одним)

Сначала, указываем, каким предложение является по цели высказывания. Выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное. Зачитываем их.

Называем, какое предложение является главным, а какое придаточным. Объясняем, каким именно сложноподчинённым предложением оно является, обращаем внимание на то, как оно построено, чем соединяется придаточное к главному предложению и к чему оно относится.

Объясняем, почему именно так расставлены знаки препинания в данном предложении. Затем, придаточное и главное предложения необходимо разобрать, таким образом, как разбираются простые предложения.

Затем, придаточное и главное предложения необходимо разобрать, таким образом, как разбираются простые предложения.

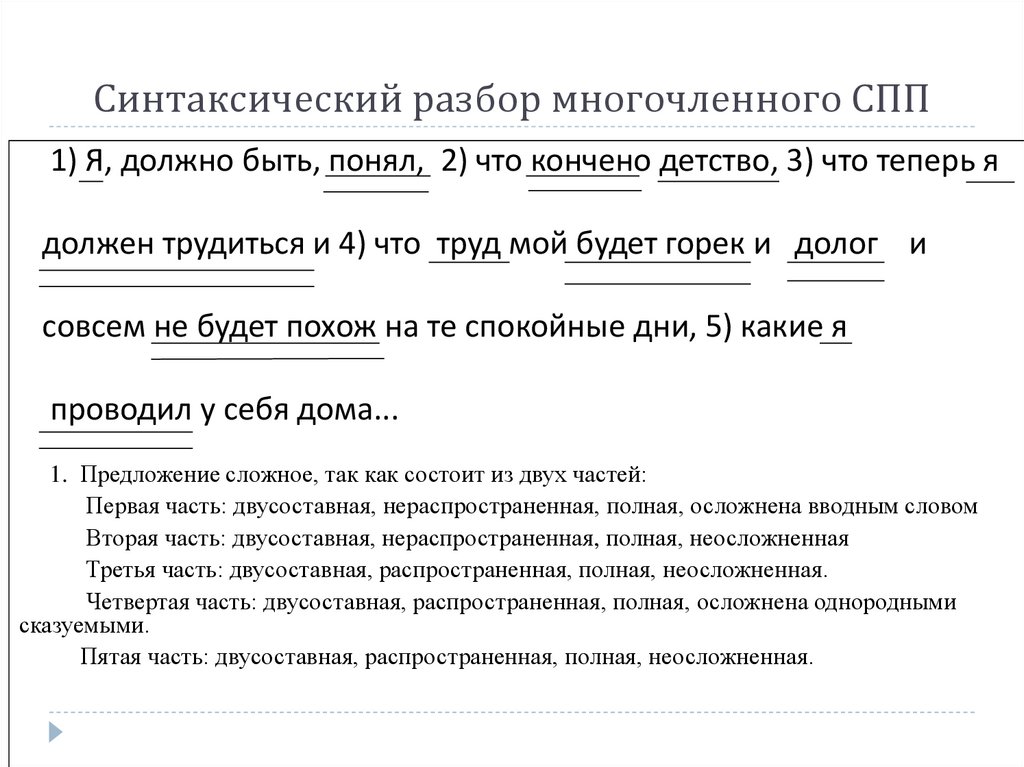

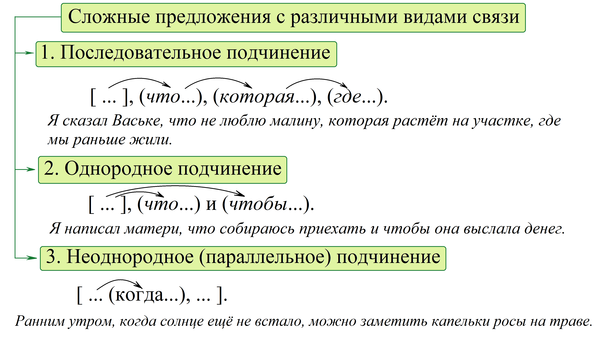

В сложноподчинённом предложении с придаточными (несколькими)

Называем, каким предложение является по цели высказывания. Выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное, зачитываем их. Указываем, какое предложение является главным, а какое придаточным. Необходимо указать, каковым является подчинение в предложении – либо это параллельное подчинение, либо последовательное, либо однородное. Если существует комбинация нескольких видов подчинения, необходимо это отметить. Объясняем, почему, таким образом, в предложении расставлены знаки препинания. И, в конце, делаем разбор придаточного и главного предложений как простых предложений.

В сложном бессоюзном предложении:

Называем, каким предложение является по цели высказывания. Находим грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит данное сложное предложение. Зачитываем их, называем количество простых предложений, входящих в состав сложного. Определяем, какими по смыслу являются отношения между простыми предложениями. Это может быть – последовательность, причина со следствием, противопоставление, одновременность, пояснение или дополнение.

Зачитываем их, называем количество простых предложений, входящих в состав сложного. Определяем, какими по смыслу являются отношения между простыми предложениями. Это может быть – последовательность, причина со следствием, противопоставление, одновременность, пояснение или дополнение.

Отмечаем, каковы особенности строения данного предложения, каким именно сложноподчинённым предложением оно является. Чем в данном предложении соединены простые и к чему они относятся.

Объясняем, почему именно таким образом в предложении расставлены знаки препинания.

В сложном предложении, в котором присутствуют разные виды связи.

Называем, каким по цели высказывания, является данное предложение. Находим и выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное, зачитываем их. Устанавливаем, что данное предложение будет являться предложением, в котором присутствуют разные виды связи. Почему? Определяем, какие связи присутствуют в данном предложении – союзная сочинительная, подчинительная или какие – либо другие.

По смыслу устанавливаем, каким образом в сложном предложении сформированы простые. Объясняем, почему именно таким образом расставлены в предложении знаки препинания. Все простые предложения, из которых составлено сложное, разбираем таким образом, как разбирается простое предложение.

Всё для учебы » Русский язык » Синтаксический разбор предложения

Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите Ctrl+D.

Ссылка: https://сайт/russkij-yazyk/sintaksicheskij-razbor

Раз вы тут оказались, наверняка вы школьник, которому надо составить схему предложения. Это стандартное домашнее задание. Схема обычно делается в рамках синтаксического разбора предложения, но бывает и отдельно.

Предлагаю пройти тест – ответить на пять вопросов по схеме предложения.

Тест на выбор схемы

Start QuizCorrect answer:

You got {{SCORE_CORRECT}} out of {{SCORE_TOTAL}}

Ну как, что получили? А теперь объяснения.

Алгоритм составления схемы предложения

- Внимательно прочитайте предложение.

- Найдите подлежащее и сказуемое – грамматическую основу предложения. Грамматических основ может быть и несколько, в этом случае предложение сложное. Подчеркните подлежащее одной чертой и сказуемое двумя чертами.

- Определите, простое или сложное предложение.

- Обозначьте границы предложений вертикальными черточками. Отметьте границы простых предложений.

- Для сложных предложений определите союзную связь: сложносочиненное или сложноподчиненное предложение. Сочинительный или подчинительный союз.

- Выделите деепричастный и причастный оборот, если есть.

- Найдите второстепенные члены предложения. Подчеркните их так:

- определение – волнистая линия

- дополнение – пунктир;

- обстоятельство – точка, тире, точка, тире;

- деепричастный оборот – точка, тире, точка, тире, выделяется с двух сторон вертикальными чёрточками;

- причастный оборот – волнистая линия, выделяется с двух сторон вертикальными чертами.

Графические обозначения

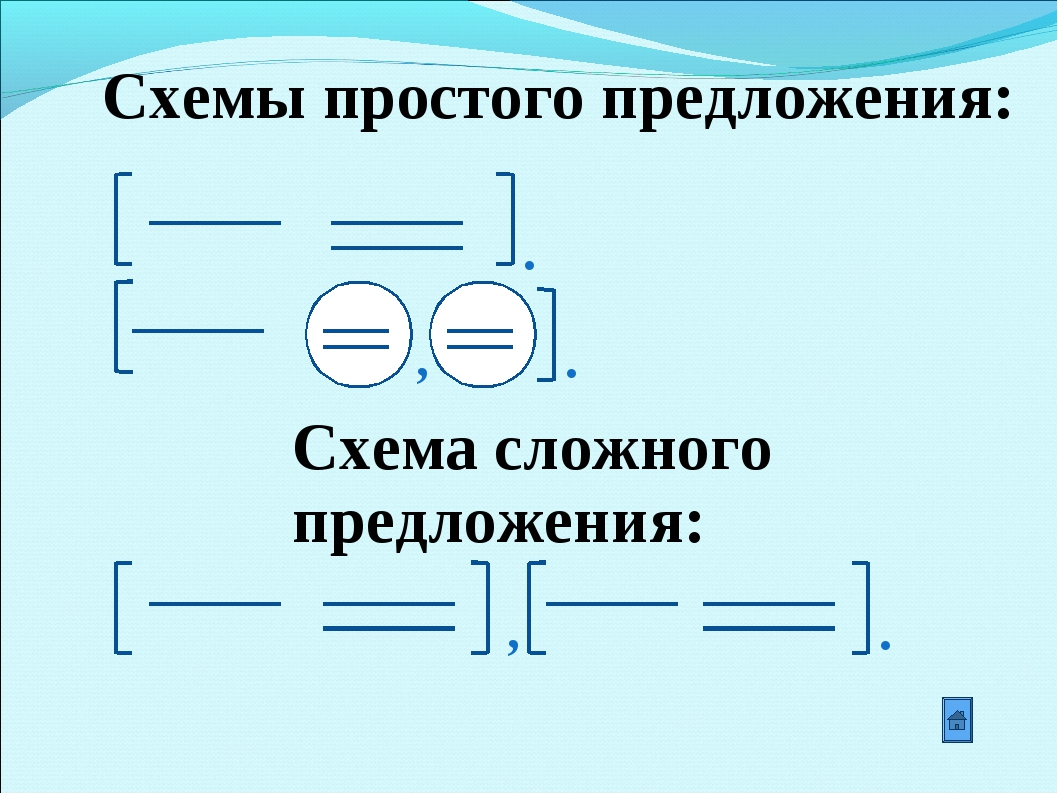

Главное предложение обозначается квадратными скобками, а придаточное – круглыми.

Настя сказала, что она пошла домой.

[-=],(что…).

Графические обозначения в схеме

Еще примеры с круглыми и квадратными скобками к схемам на рисунке. Все это сложноподчиненные предложения:

Настя шла и молилась, чтобы мама ее не ругала.

[-==],(чтобы…).

Когда Настя засобиралась домой, пошел снег.

(Когда…),[=-].

В том городе, где находится дом Насти, пошел снег.

[…,(где),=-].

Схема простого предложения

А теперь вернемся к простым предложениям. Начнем с самого простого:

Настя шла.

Вот это уже распространенное предложение, так как помимо главных членов, есть второстепенный член:

Настя шла домой.

Приведу также примеры односоставных предложения. В них присутствует только один член – либо подлежащее, либо сказуемое. Первое предложение – назывное, главный член – подлежащее:

Вот безличное односоставное предложение, где главный член – сказуемое:

Вечереет.

Вот определенно-личное предложение, в котором главный член – сказуемое.

Желаю тебе добра.

Но все эти детали (безличное, неопределенно-личное) в школе запоминать не надо, главное указать подлежащее со сказуемым. Что такое односоставные предложения вообще-то проходят в каком-то классе, но безличные они или неопределенно-личные, по-моему, уже не проходят.

Бывают еще простые и сложные сказуемые. Простое:

Настя собиралась идти домой.

И сложное именное:

Настя рада быть полезной.

Схемы с обращениями и вводными словами

Настя, иди уже домой!

В схеме обращения обозначаются O и обособляются вертикальными черточками. Обращения не являются членами предложения, потому и обособляются черточками. Они могут быть расположены в любом месте предложения. В схему обычно переносятся стоящие при них знаки препинания.

Пожалуйста, Настя, иди уже домой!

Вводные слова тоже не являются членами предложения и обособляются вертикальными линиями. Обозначаются они ВВ:

Кажется, Насте пора домой.

Схемы с причастными и деепричастными оборотами

“Выйдя из дома” – деепричастный оборот ДО:

Выйдя из дома, Настя внезапно остановилась.

“постепенно сгущавшийся” – причастный оборот ПО:

Туман, постепенно сгущавшийся, делал передвижение Насти трудным.

Крестиком тут обозначено главное слово “туман”. Туман какой? Постепенно сгущавшийся. От него задается вопрос, потому это главное слово.

Деепричастный оборот может стоять в любом месте:

Настя, выйдя из дома, внезапно остановилась.

[…|ДО|,…].

Схемы с прямой речью

В таких схемах обозначаются границы, прямая речь, слова автора и стоящие при них знаки препинания. Например:

“Настя, или домой!” – громко сказал кто-то.

«[П!]»- [а].

Кто-то сказал: “Настя, или домой!”.

Кто-то сказал: “Настя, или домой!” – и Петя не возразил.

[A]:«[П!]» – [a].

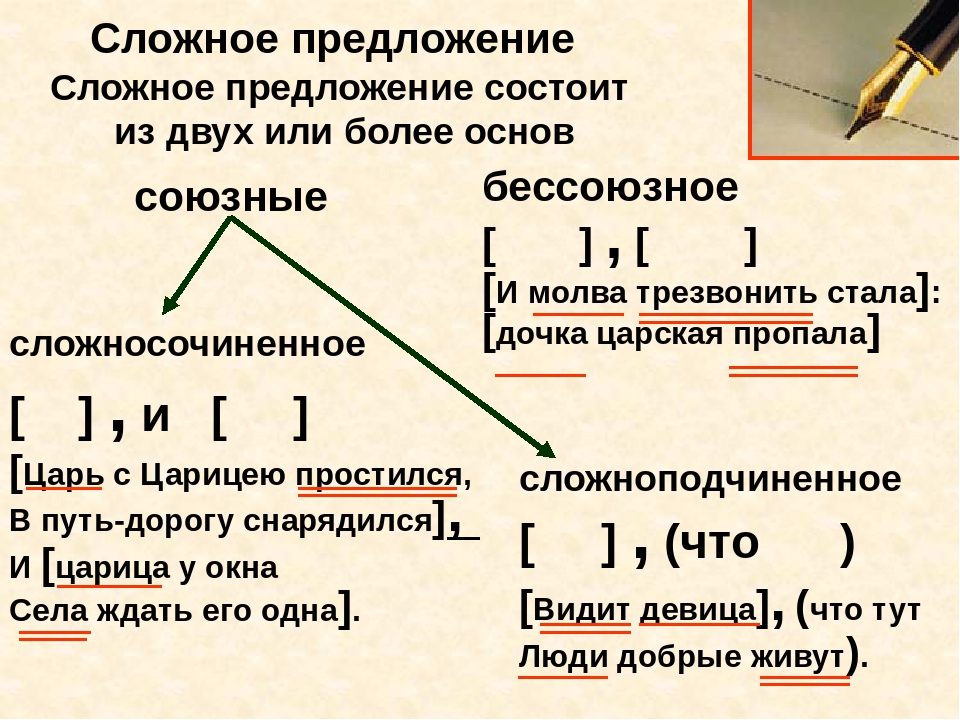

Схема сложного предложения

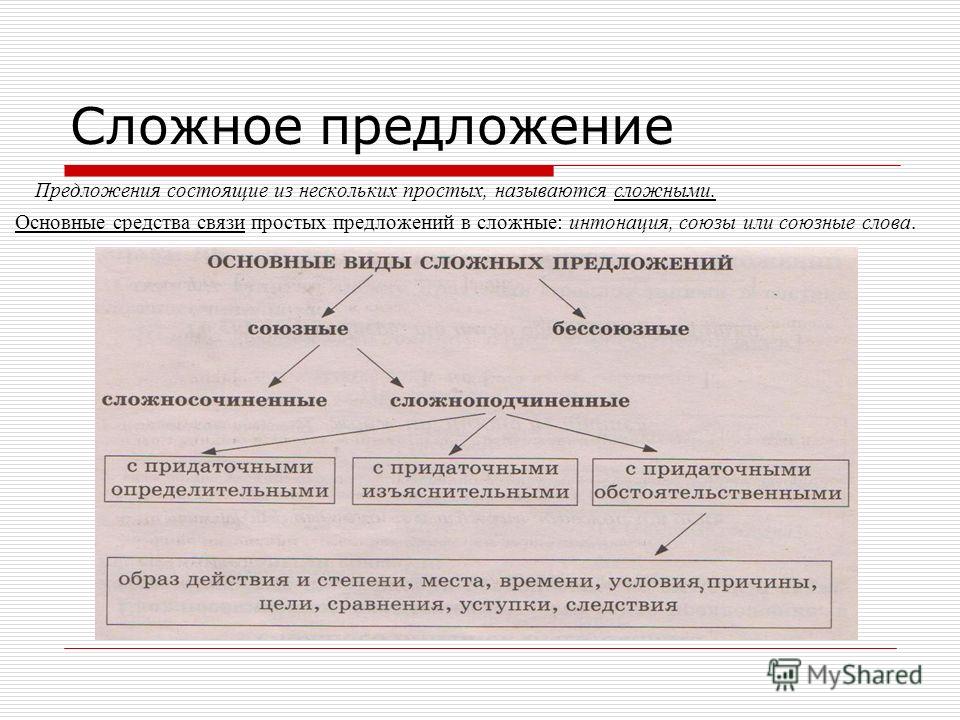

В сложносочиненном предложении обе части равноправны, ни одна не подчинена другой.

Вот сложносочиненное предложение с союзом “а”:

Настя шла, а туман застилал ей дорогу.

А вот сложносочиненное предложение с союзом “и”:

Снег падал, и ветер усилился.

Сложносочиненное бессоюзное:

Снег падал, темнело.

В сложноподчиненном предложении есть главное и придаточное, поэтому иногда схемы составляют вертикально, если уровней зависимости несколько. Главное – в квадратных скобках, зависимое – в круглых:

Насте рассказали, что ее ждет испытание.

[-=],(что…).

Если еще уточнить, какое именно испытание ее ждет, получится три уровня:

Насте рассказали, что ее ждет испытание, которое определит ее жизнь.

[-=],(что…),(которое…).

Тут обе пары круглых скобок выглядят одинаково, тогда как на деле “какое испытание” – это второй уровень вложенности. Сначала “что ждет” – “испытание”. Потом “какое” – “которое определит”:

[-=],

(что…),

(которое…).

Но не всегда несколько придаточных предложений означают, что они все на разных уровнях. Два придаточных могут быть второстепенными по отношению к главному, но абсолютно равны между собой:

Когда Петя подошел, Настя прищурилась, чтобы лучше рассмотреть его.

(когда…),[-=],(чтобы…).

Настя прищурилась когда? Когда Петя подошел.

Настя прищурилась зачем? Чтобы лучше рассмотреть его.

Оба придаточных относятся к “Настя прищурилась” – уточняют зачем и когда она это сделала. А не одно придаточное уточняет другое придаточное. Оба равноправны, так как каждое уточняет главное:

[-=],

(когда…), (чтобы…).

- Правильно найти однородные члены в предложении и сделать соответствующие пометки (подчркивания: подлежащее — одна черта, сказуемое — две черты, дополнение — пунктир, обстоятельство — пунктир- точка, определение — волнистая линия.

- Составить схему с учтом синтаксического разбора предложения.

- На схеме однородные члены предложения мы обозначаем кругом, внутри которого — соответствующее подчркивание.

- однородные члены — круги ;

- подлежащее обозначается в виде прямой линии;

- сказуемое — двумя параллельными линиями;

- дополнение — пунктирной линией;

- определение — волной (волнистая линия) ;

- обстоятельство обозначается линией, которая состоит из точек и тире;

- и другие.

В схемах предложения однородные члены обозначаются кружком. Внутри круга при помощи графического обозначения можно указать, какими членами предложения являются однородные слова.

Также часто в схемах можно встретить указание союзов, которые идут перед однородными членами предложения и определяю ту или иную пунктуацию.

Помню, что в школе разные учителя требовали рисовать такие схемы по-разному. Одни просили рисовать линейную схему, а однородные члены заключать в палочки, рамки: / /, / /, / /.

Другие же настоятельно требовали рисование кружочков.

Вот некоторые примеры составления схем:

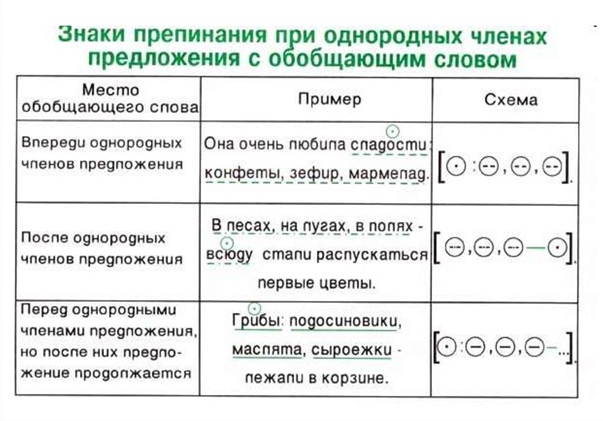

Это простая схема, когда однородные члены идут друг за другом, между ними могут стоять союзы.

Это пример предложений с обобщающими словами. Заметим, что обобщающее слово может согласоваться с однородными членами в роде, числе, падеже.

Если в предложении есть причастный и деепричастный оборот, его также отражают в схеме.

С однородными членами предложения схема предложения может иметь несколько вариантов.

В начале предложения расположены однородные члены предложения, затем идет обобщающее слово. Схема будет выглядеть вот так: 1)О,О, О— обобщ. слово….(Обобщающее слово обозначается кружком с точкой внутри,но я не могу это отобразить).

В поле, в роще, в кустах— повсюду слышались птичьи голоса.

2)Обобщающее слово может быть перед перечислением однородных членов, тогда рисуем вот такую схему:

Обоб.слово: О, О, О— ….

Мы спорили обо всем: об искусстве, религии, науке—и так и не пришли к общему мнению.

3) После обобщающего слова могут употребляться вводные слова: как-то, а именно,например.Перед этими словами ставится запятая,после них — двоеточие.

Обобщ. слово, например: О, О, О—…

Обобщ.слово, а именно: О, О, О — …

Люди испытали на себе многие стихийные бедствия,как-то: пожары,наводнения, засуху.

4) После перечисления однородных членов предложения перед обобщающим словом могут употребляться вводные слова: словом, одним словом, короче говоря и т.п. Тогда тире ставится перед вводным словом, а после него —запятая.

Среди птиц насекомых, в сухой траве— словом, повсюду чувствовалось дыхание приближающейся осени.

При составлении схемы предложения все его члены записываются с помощью условных обозначений. Вместо подлежащего рисуется прямая линия, вместо сказуемого — два параллельные линии. Волнистая линия символизирует определение, а пунктирная — дополнение. С помощью точек и тире изображается обстоятельство, а если эти quot;точки и тиреquot; заключены в вертикальные чрточки, то это уже — деепричастный оборот. Волнистая линия между вертикальными чрточками — это причастный оборот.

Однородные члены предложения в схеме рисуются в виде кружков.

Что бы указать синтаксическую роль однородных членов, внутри кружков можно нарисовать соответствующие линии: пунктирные или волнистые и т.д. Обобщающие слова можно обозначить кружком, в центре которого располагается точка или квадратиком.

Чтобы составить схему предложения с однородными членами предложения, нужно сделать следующее:

Например, в предложении: quot;На поляне росли красные, жлтые, голубые цветыquot; однородными определениями будут все имена прилагательные (подчркиваем волнистой линией). А в предложении: quot;Во дворе стоял могучий и раскидистый клн и ронял свои листья на землюquot; два ряда однородных членов: однородные сказуемые (стоял и ронял листья — две черты) и однородные определения (могучий и раскидистый — волнистая линия).

Например, схема предложения с рядами однородных членов: quot;Самое главное — читать, вникать в написанное долго и кропотливоquot;

Под однородными членами предложения понимают такие члены предложения, которые имеют следующие признаки:

во-первых, речь идет об одинаковых членах предложения. Например, это могут быть обстоятельства, дополнения или подлежащие, то есть любые.

во-вторых, они связаны между собой сочинительной связью. Это могут быть союзы quot;иquot;, quot;ноquot;, quot;илиquot;.

Вот пример предложений с однородными членами:

В первом предложении однородными являются определения (зеленые, желтые, красные).

Во втором предложении однородными являются подлежащие (стрижи, журавли, ласточки),

а в третьем — сказуемые (завяла, засохла, потемнела).

Схематически однородные члены обозначаются кружочками.

Вот какие могут быть схемы:

Составляя схему предложения, его члены обозначаются различными условными знаками, которые мы рассмотрим ниже:

Используя схему ниже, очень легко составить предложение, содержащее однородные члены, и наоборот, с готового предложения составить правильную схему. Кроме условных обозначений, не стоит забывать и об разделительных знаках, союзах, а также интонации.

Однородные члены предложения обозначаются при составлении схемы в виде кружочков. Все зависит от предложения. Между этим кружочками могут быть запятые или союзы. Их тоже нужно указать.

В некоторых школах (у нас в том числе так было) при рисовании схемы предложения с однородными членами внутри кружочков указывают при помощи линейно-точечных изображений какими членам предложения он являются:

Бывают предложения с обобщающими словами. В данном случае обобщающее слово рисуют в виде большого кружочка ли в виде квадратика:

В данном случае обобщающее слово рисуют в виде большого кружочка ли в виде квадратика:

При составлении предложения с однородными членами важно помнить, что:

Однородные члены предложения связаны с одним и тем же словом

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос

При составлении схем каждая часть предложения обозначается определенными фигурами, соответствующими знаками препинания и в них присутствует соединяющая частица (и, или, но, а).

Схемы предложений в русском языке необходимы для объяснения постановки знаков препинания. Также они незаменимы при анализе данной синтаксической единицы, особенно если речь идет о сложном предложении. Прямая речь вызывает трудности почти у каждого школьника. Если на этапе изучения этой темы научиться составлять соответствующее графическое объяснение — совершенно не возникнет проблем в пунктуации. Разберем, что представляет собой схема предложения, пример простого рассмотрим, всех типов сложных, а также единиц с прямой речью. Это поможет наиболее глубоко вникнуть в тему.

Это поможет наиболее глубоко вникнуть в тему.

Что включает в себя схема предложения

Для начала разберемся, что такое схема предложения и для чего она нужна. Многие считают этот элемент синтаксического разбора лишь прихотью преподавателя, не имеющим никакого смысла. Это не так. Правильно составленное графическое начертание поможет в дальнейшем анализе синтаксической единицы.

Что же должно быть указано при составлении схемы?

- Предикативная основа. Главные члены необходимо указывать для того, чтобы доказать, что перед нами действительно предложение (ведь по этому признаку его и отличают от словосочетания), правильно определенные подлежащее и сказуемое помогут отнести синтаксическую единицу к односоставным либо двусоставным.

- Если предложение сложное, то указываются союзы, соединяющие его части. Эти же объекты отмечаются, если они употреблены при однородных членах.

- Схемы предложений в русском языке могут содержать осложняющие элементы. В следующем разделе разберем, какие именно.

Также стоит сказать, что графическое отображение предложения принято заключать в скобки. В них заключается каждое простое предложение. В квадратные скобки заключаются собственно простые предложения и они же в составе сложносочиненного и бессоюзного. Если речь идет о сложноподчиненной синтаксической конструкции, то главная ее часть заключается в квадратные скобки, а придаточная — в круглые.

Чем осложняется предложение

Как говорилось выше, схема простого предложения может включать осложняющие его элементы. Перечислим их, приведем примеры.

- Однородные члены. Они в схеме заключаются в круги. Кроме того, при однородных членах может быть обобщающее слово. Оно обозначается буквой «о», заключенной в круг.

- Обособленные определения (причастные обороты): «Растения, требующие тщательного ухода, необходимо раздать на каникулы ученикам». В данном предложении имеет место причастный оборот, стоящий после определяемого слова «растения». Соответственно, он должен быть отражен в схеме, также как и член предложения, к которому относится.

[Х, |П.О.|, =]. Это могут быть не только причастные обороты, так же несогласованные определения, согласованные, одиночные и распространенные. А также приложения.

[Х, |П.О.|, =]. Это могут быть не только причастные обороты, так же несогласованные определения, согласованные, одиночные и распространенные. А также приложения. - (уточняющие члены предложения, деепричастные обороты, одиночные деепричастия): «Сделав работу по дому, Маша села читать любимую книгу». В данном предложении имеет место деепричастный оборот, который необходимо внести в схему. [|ДО|, — =]. Приведем пример и с уточняющим оборотом. «В деревенском доме, в прохладном погребе, хранились вкусные бабушкины соления». Уточняющее обстоятельство места выделяется запятыми и обозначается на схеме. [Х,|УО|, = -].

- Эти синтаксические элементы выделяются запятыми, их также необходимо вносить в схему. Приведем примеры. «Сергей, принеси мне глоток воды». Обращение «Сергей» отображаем так: [О, =]. Также и с вводными словами: «Они, конечно, не послушались родителей». Отражаем вводное слово «конечно» так: [-,ВВ.СЛ, =].

Простое предложение

Схема разбора предложения простого будет нагляднее на примере. Составим ее и дадим полную характеристику синтаксической единицы. «Мы, хромая, подошли к ветхому дому, прятавшемуся среди пышущей зелени».

Составим ее и дадим полную характеристику синтаксической единицы. «Мы, хромая, подошли к ветхому дому, прятавшемуся среди пышущей зелени».

Для начала необходимо определить грамматическую основу, от этого зависит как характеристика, так и схема предложения. Пример — простое с основой «мы подошли». Вносим основу в схему.

Далее необходимо посмотреть, осложнена ли синтаксическая единица. По наличию знаков препинания можно смело сказать — да. Здесь имеется обособленное одиночное деепричастие «хромая» и причастный оборот «прятавшемуся среди пышущей зелени». Эти элементы и отражаем в схеме.

[-,|Д|, = Х,|П.О.|]. Вот схема предложения, пример которого мы привели в начале раздела. Однако, следует оговориться, что академически она составлена верно, но некоторые преподаватели могут вносить свои требования. Например, независимо от однородности, вписывать все второстепенные члены предложения. Схема тогда разрастается и становится громоздкой. Хотя, порой это необходимо на начальном этапе изучения синтаксиса.

Сложносочиненное предложение

Теперь разберем, что представляют в графическом отображении сложные предложения. Единственная трудность в составлении их схем — определить границы простых частей. Кроме того, необходимо хорошо знать разницу между сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями, потому что схемы их кардинально различны. Для начала разберем первый тип. Определим отличительные черты всех схем:

Разберем, что представляет собой схема предложения. Пример такой: «Дождик уже заканчивался, и на небе, блестя неяркими лучами, выглядывало солнышко, дающее надежду на хороший день».

Для начала докажем, что перед нами сложносочиненное предложение. Первая часть имеет предикативную основу «дождик закончился»; вторая — «выглядывало солнышко». Между частями стоит соединительный союз «и», сочинительный. В данном случае он передает значение последовательности событий. Первая часть, хоть и распространенная, ничем не осложнена. Вторая осложнена деепричастным и причастным оборотами. Они обязательно будут внесены в схему. [- =], и […,|Д.О.|,= -,|П.О.|]. Сделаем пояснение: необходимо было в начале второй части поставить многоточие, так как деепричастный оборот расположен в середине (перед ним обстоятельство места «на небе»).

Они обязательно будут внесены в схему. [- =], и […,|Д.О.|,= -,|П.О.|]. Сделаем пояснение: необходимо было в начале второй части поставить многоточие, так как деепричастный оборот расположен в середине (перед ним обстоятельство места «на небе»).

Сложноподчиненное предложение

Имеет совершенно иную схему, ее отличия в следующем:

- Существует разделение на главную часть и придаточные, причем последние могут находиться в любом месте и даже разрывать главную.

- Союз входит в состав простого предложения (вносится в скобку).

- Связь между частями может быть различной, поэтому помимо горизонтальной схемы иногда составляется вертикальная.

Разберем конкретные примеры: «Через несколько минут исчезли все домики, которые еще недавно казались сказочными избушками, стоящими на зеленом лугу».

Главную часть от придаточной отличает два аспекта: во-первых, от нее задается вопрос к придаточным, во-вторых, она не содержит в составе союза. Соответственно, первое именно такое. Заключаем его в Второе же предложение — придаточное: в его составе союз (в данном случае союзное слово). Также именно к нему задаем вопрос от слова главной части: «избушки (какие?) которые недавно казались…». Придаточная часть осложнена причастным оборотом. Схема будет такой: [= -], (которые = Х,|П.О.|).

Заключаем его в Второе же предложение — придаточное: в его составе союз (в данном случае союзное слово). Также именно к нему задаем вопрос от слова главной части: «избушки (какие?) которые недавно казались…». Придаточная часть осложнена причастным оборотом. Схема будет такой: [= -], (которые = Х,|П.О.|).

Другой пример: «Дача, где мы отдыхали летом, располагалась в живописном месте, окруженном богатым лесом».

В данном предложении сложность в том, что придаточное «разрывает» главное. В придаточной части есть осложнение — причастный оборот. Схема будет такой: [-, (где — =), = Х,|П.О.|].

Прямая речь в конце предложения

Что представляет собой схема предложения с прямой речью? Как известно, такая синтаксическая единица состоит из собственно чужой речи и слов автора. В зависимости от того, как расположены по отношению друг к другу эти части, и будет выглядеть схема. Скобки квадратные у каждой составляющей единицы — они равноправны.

В предложении: Он сказал: «Пойдем поговорим с глазу на глаз» сначала идут слова автора, а потом прямая речь. Схема будет выглядеть так: [А]: «[П.Р]», так как данная конструкция передает непосредственную речь человека, в конце предложения нередки вопросительные и восклицательные знаки, которые обязательно должны отражаться в схеме.

Схема будет выглядеть так: [А]: «[П.Р]», так как данная конструкция передает непосредственную речь человека, в конце предложения нередки вопросительные и восклицательные знаки, которые обязательно должны отражаться в схеме.

Примеры: Девушка, повернувшись, спросила: «Который час?». Обратим внимание, что слова автора в данном случае осложнены одиночным обособленным деепричастием. [-,|Д|,=]: «[П.Р.?]».

Юрий громко крикнул: «Спускайся вниз!». [А]: «[П.Р.]!».

Прямая речь в середине предложения

Схема предложения с прямой речью, стоящей в середине, будет такой:

Она встала и громко сказала: «Я не хочу участвовать в этом беспределе!» — после этого покинула гостиную.

[А: [«П.Р.!»] — а].

Обратим внимание, что после прямой речи слова автора необходимо писать с маленькой буквы.

Также, если вопросительного либо восклицательного знака не требуется, после прямой речи ставится запятая.

Пример: Маша прочитала: «Вытирайте ноги», — и вошла в прихожую. [А: «[П.Р.]», — а].

[А: «[П.Р.]», — а].

Прямая речь в начале предложения

Прямая речь может начинать предложение. В таком случае схема такая:

«Послушай тихую музыку», — сказал композитор и начал наигрывать неторопливую мелодию.

«[П.Р.]», — [а].

Если прямая речь представляет собой восклицательное или побудительное предложение — запятая не нужна:

«Можно войти?» — послышалось за дверью. «[П.Р.?]» — [а].

«Мы будем пытаться снова и снова!» — подбадривал меня тренер. «[П.Р.!]» — [а].

Теперь вы знакомы с основными типами предложений и их схемами.

Схемы простого осложненного предложения. Как составить схему предложения с однородными членами предложения? Как показать на схеме однородные предложения

Научиться быстро анализировать самые сложные предложения и составлять схемы можно на тренингах . Занятия с сентября по конец мая проводятся еженедельно. Кроме вебинаров, вы получите богатый материал для самостоятельной работы.

Но, возможно, вам хватит этой статьи.

Итак. Существует два основных вида схем сложного предложения: вертикальная (её ещё называют развёрнутой) и горизонтальная.

Горизонтальная схема предложения

На горизонтальной схеме придаточные предложения изображаются при помощи круглых скобок, главные – при помощи квадратных, показываются разрывы конструкций, ставятся знаки препинания, стрелками обозначается подчинительная связь (стрелки идут от главного к придаточному предложению). На такой схеме хорошо видны границы предложений, с ее помощью легко объяснить расстановку знаков препинания между предложениями, показать, к какому слову в главном относится придаточное.

Пример.

Я все вспоминаю тот день, когда

ты устроилась в цветочный магазин, чтобы

заработать денег, когда

пришла домой с целой охапкой цветов, когда

ты рассказала о более ценных вещах, чем

деньги, ты была счастлива в тот вечер, и я подарил тебе вазу для цветов, которая

до сих пор стоит на журнальном столике, изображая, что

все осталось по-прежнему.

Вертикальная схема предложения

На вертикальной схеме все предложения изображаются пронумерованными прямоугольниками (иногда преподаватели требуют изображать придаточные кружками, а главные — прямоугольниками), фигуры распределяются по уровням подчинения. Связи предложений обозначаются прямыми линиями. Главные предложения, независимо от их местонахождения в тексте, изображаются на первом уровне и связываются линиями. Однородные предложения обводят в овал. На таких схемах не показывают разрывы конструкций, не расставляют знаки препинания. Вертикальная схема наглядно показывает отношения между простыми предложениями в сложном.

Вот вертикальная схема сложного предложения из предыдущего примера.

Инструкция по составлению схемы сложного предложения

- Обведите в овал или пометьте маркером все подчинительные союзы и союзные слова.Слова эти придётся выучить. Иначе вы не сможете разбирать сложные предложения.

- Подчеркните основы предложений (подлежащие одной чертой, сказуемые двумя чертами).

- Пронумеруйте предложения, как показано на рисунках.

- Постройте горизонтальную схему.

- Постройте вертикальную схему.

- Посчитайте количество предложений на схемах и в предложениях. Важно, чтоб оно совпало. Иногда ученики сбиваются при нумерации, в этот момент ошибка должна обнаружиться.

Не отступайте от этого порядка действий, иначе запутаетесь.

Если предложение дано без знаков препинания, то сначала нарисуйте схемы предложения, затем расставьте знаки на схемах и только после этого расставьте знаки в тексте.

Как на схеме сложного предложения показать разрыв конструкции

Если предложение разрывается другим предложением, рисуем как на математике (скобки в скобках). Иногда только скобками невозможно показать структуру предложения, в этих случаях ставят точки, показывающие часть конструкции. Посмотрите на рисунок. На нём показана схема сложного предложения с разрывом конструкции.Как показать на схеме однородные предложения

Однородные предложения на вертикальной схеме обводите в овал . Так будет видно, что они именно однородные, а не просто соподчинены, например. На горизонтальной схеме однородные главные предложения и однородные придаточные мы показываем стрелками с вопросами. Если у вас нет подчинительной связи, а предложения делает однородными общее слово, тогда на горизонтальной схеме показать, что предложения однородные, вы не сможете. В предложенном примере однородными являются главные предложения.

Так будет видно, что они именно однородные, а не просто соподчинены, например. На горизонтальной схеме однородные главные предложения и однородные придаточные мы показываем стрелками с вопросами. Если у вас нет подчинительной связи, а предложения делает однородными общее слово, тогда на горизонтальной схеме показать, что предложения однородные, вы не сможете. В предложенном примере однородными являются главные предложения.

Как на схеме предложения показать прямую речь

Прямую речь на схеме сложного предложения не показывают, так как она считается осложнением структуры простого предложения внутри сложного. Если прямая речь сама является сложной конструкцией, её схему рисуют отдельно, рядом со схемой основного предложения. То же самое относится и к вставным конструкциям. На рисунке показано, как изображена схема сложного предложения с прямой речью .

Синтаксический разбор простого предложения прочно вошёл в практику начальной и средней школы. Это самый трудный и объёмный вид грамматического разбора. Он включает характеристику и схему предложения, разбор по членам с указанием частей речи.

Это самый трудный и объёмный вид грамматического разбора. Он включает характеристику и схему предложения, разбор по членам с указанием частей речи.

Строение и значение простого предложения изучается начиная с 5 класса. Полный набор признаков простого предложения обозначается в 8 классе, а в 9 классе основное внимание уделяется сложным предложениям.

В этом виде разбора соотносятся уровни морфологии и синтаксиса: ученик должен уметь определять части речи, узнавать их формы, находить союзы, понимать способы связи слов в словосочетании, знать признаки главных и второстепенных членов предложения.

Начнём с самого простого: поможем ребятам подготовиться к выполнению синтаксического разбора в 5 классе. В начальной школе ученик запоминает последовательность разбора и выполняет его на элементарном уровне, указывая грамматическую основу, синтаксические связи между словами, вид предложения по составу и цели высказывания, учится составлять схемы и находить однородные члены.

В начальной школе используются разные программы по русскому языку, поэтому уровень требований и подготовка учащихся разные. В пятом классе я принимала детей, обучавшихся в начальной школе по программам образовательной системы «Школа 2100», «Школа России» и «Начальная школа XXI века». Отличия есть и большие. Учителя начальной школы проделывают колоссальную работу, чтобы компенсировать недостатки своих учебников, и сами «прокладывают» преемственные связи между начальной и средней школой.

В пятом классе я принимала детей, обучавшихся в начальной школе по программам образовательной системы «Школа 2100», «Школа России» и «Начальная школа XXI века». Отличия есть и большие. Учителя начальной школы проделывают колоссальную работу, чтобы компенсировать недостатки своих учебников, и сами «прокладывают» преемственные связи между начальной и средней школой.

В 5 классе материал по разбору предложения обобщается, расширяется и выстраивается в более полную форму, в 6-7 классах совершенствуется с учётом вновь изученных морфологических единиц (глагольные формы: причастие и деепричастие; наречие и категория состояния; служебные слова: предлоги, союзы и частицы).

Покажем на примерах отличия между уровнем требований в формате синтаксического разбора.

В 4 классе | В 5 классе |

В простом предложении выделяется грамматическая основа, над словами обозначаются знакомые части речи, подчёркиваются однородные члены, выписываются словосочетания или рисуются синтаксические связи между словами. Сущ.(главное слово)+прил., Гл.(главное слово)+сущ. Гл.(главное слово)+мест. Нареч.+гл.(главное слово) | Синтаксические связи не рисуются, словосочетания не выписываются, схема и основные обозначения такие же, но характеристика иная: повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми. Разбор постоянно отрабатывается на уроках и участвует в грамматических заданиях контрольных диктантов. |

В сложном предложении подчёркиваются грамматические основы, нумеруются части, над словами подписываются знакомые части речи, указывается вид по цели высказывания и эмоциональной окраске, по составу и наличию второстепенных членов. Схема разбора: [О и О] 1 , 2 , и 3 . Повествовательное, невосклицательное, сложное, распространённое. | Схема остаётся той же, но характеристика иная: повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 3 частей, которые связаны бессоюзной и союзной связью, в 1 части есть однородные члены, все части двусоставные и распространённые. Разбор сложного предложения в 5 классе носит обучающий характер и не является средством контроля. |

Схемы предложения с прямой речью: А: «П!» или «П,» — а. Вводится понятие цитаты, совпадающее по оформлению с прямой речью. | Схемы дополняются разрывом прямой речи словами автора: «П, — а. — П.» и «П, — а, — п». Вводится понятие диалога и способы его оформления. Схемы составляют, но характеристика предложений с прямой речью не производится. |

План разбора простого предложения

1. Определить вид предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Выяснить тип предложения по эмоциональной окраске (невосклицательное или восклицательное).

3. Найти грамматическую основу предложения, подчеркнуть её и обозначить способы выражения, указать, что предложение простое.

4. Определить состав главных членов предложения (двусоставное или односоставное).

5. Определить наличие второстепенных членов (распространённое или нераспространённое).

6. Подчеркнуть второстепенные члены предложения, указать способы их выражения (части речи): из состава подлежащего и состава сказуемого.

7. Определить наличие пропущенных членов предложения (полное или неполное).

8. Определить наличие осложнения (осложнено или не осложнено).

9. Записать характеристику предложения.

10. Составить схему предложения.

Для анализа мы использовали предложения из прекрасных сказок Сергея Козлова про Ёжика и Медвежонка.

1) Это был необыкновенный осенний день!

2) Обязанность каждого — трудиться.

3) Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках.

4) У него нет ни папы, ни мамы, ни Ёжика, ни Медвежонка.

5) И Белка взяла орешков и чашку и поспешила следом.

6) И они сложили в корзину вещи: грибы, мёд, чайник, чашки — и пошли к реке.

7) И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина — все распрямились, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню травы.

8) Ёжик лежал, по самый нос укрытый одеялом, и глядел на Медвежонка тихими глазами.

9) Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на освещённую лунным светом долину, затопленную туманом.

10) За рекой, полыхая осинами, темнел лес.

11) Так до самого вечера они бегали, прыгали, сигали с обрыва и орали во всё горло, оттеняя неподвижность и тишину осеннего леса.

12) И он прыгнул, как настоящий кенгуру.

13) Вода, куда ты бежишь?

14) Может, он с ума сошёл?

15) Мне кажется, он вообразил себя… ветром.

Образцы разбора простых предложений

§ 1 Составление схем предложений и предложений по схемам

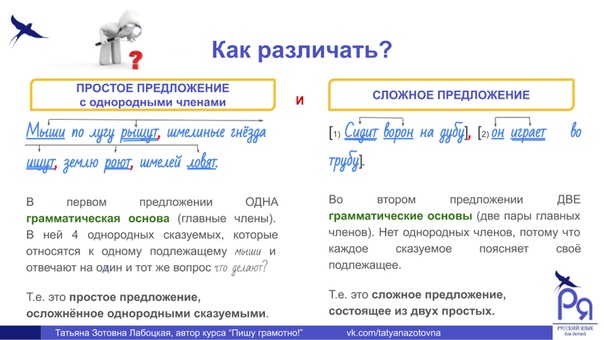

На этом занятии мы вспомним, как находить грамматическую основу и однородные члены в простом и сложном предложениях, научимся составлять схему предложения и предложение по уже заданной схеме.

Обычно под схемой понимается изображение чего-либо с помощью условных графических обозначений в основных, главных, общих чертах, без подробностей. Она помогает разобраться в сути предмета. Например, верно и четко составленная схема позволяет на уроках математики легко и быстро решить любую задачу. Точно также правильно составленная схема предложения помогает увидеть части сложного предложения, отличить сложное предложение от простого с однородными членами и грамотно расставить запятые.

Она помогает разобраться в сути предмета. Например, верно и четко составленная схема позволяет на уроках математики легко и быстро решить любую задачу. Точно также правильно составленная схема предложения помогает увидеть части сложного предложения, отличить сложное предложение от простого с однородными членами и грамотно расставить запятые.

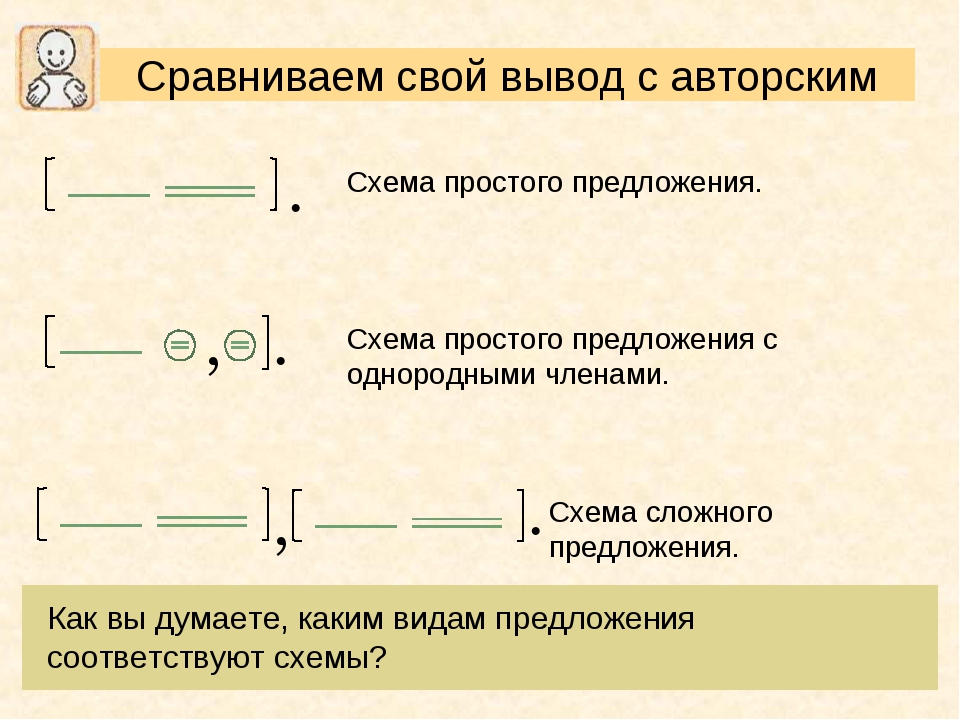

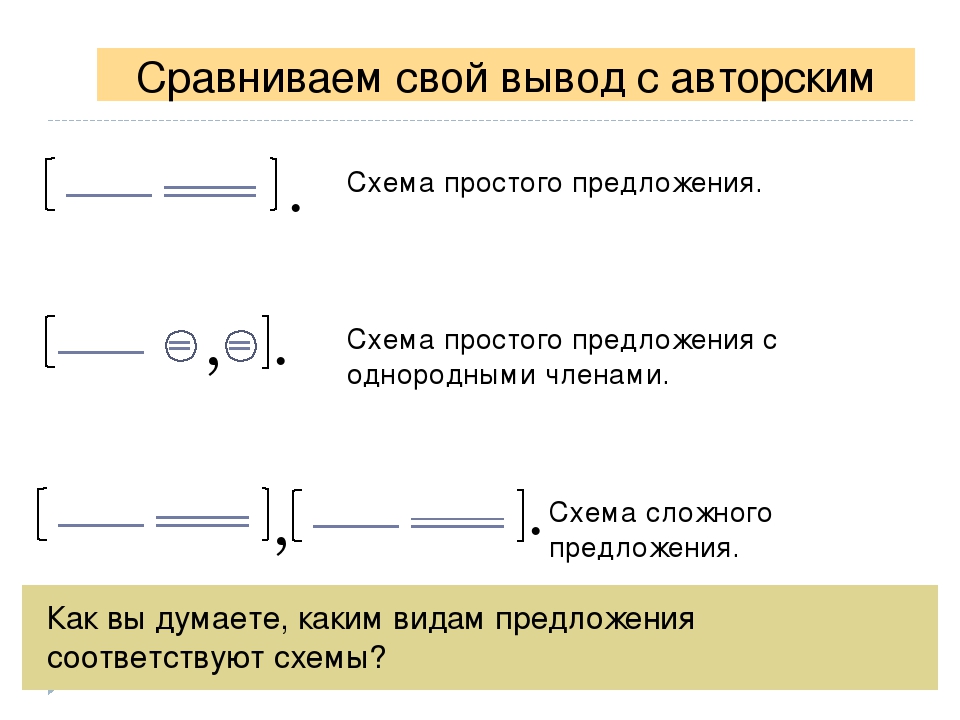

Сначала рассмотрим, как составляется схема простого предложения. Границы предложений обозначаются квадратными скобками. Закрыв скобки, мы ставим знак препинания, соответствующий концу данного предложения:. ? ! или многоточие. Внутри скобок мы изображаем только главные члены предложения — одной линией подлежащее и двумя линиями сказуемое в том порядке, в каком они следуют в предложении.

Предложению «Я люблю листопад.» соответствует первая схема.

Предложению «Наступила поздняя осень». соответствует вторая схема.

В простом предложении могут быть однородные члены. Их мы тоже указываем в схеме. Второстепенные однородные члены изображаются кружком. Если однородными являются главные члены, то внутри кружка мы рисуем соответствующие линии. Не забудьте поставить запятые между однородными членами. Рассмотрим примеры.

Если однородными являются главные члены, то внутри кружка мы рисуем соответствующие линии. Не забудьте поставить запятые между однородными членами. Рассмотрим примеры.

Грамматическая основа предложения — роса покрывает. Однородные второстепенные члены — покрывает (что?) землю, траву, кусты.

Грамматическая основа предложения — Охотник не пошёл, а свернул. Здесь однородными являются сказуемые.

В сложном предложении несколько частей. На схеме каждую часть мы заключаем в отдельные скобки, между ними ставится запятая, а также союз, если он имеется в предложении. В конце схемы ставится тот знак препинания, который соответствует концу данного предложения.

Северный ветер принёс облака, и в воздухе появились снежинки. [- =], и [=-].

Это сложное предложение, в нём две части, соединённые союзом И. Составив схему, мы без труда увидим, что нужно поставить запятую.

На уроках бывает задание не только начертить схему к предложению, но и наоборот — составить предложение по заданной схеме. Для этого нужно схему внимательно рассмотреть, определить, какое предложение нужно составить: простое, с однородными членами или сложное. Далее нужно увидеть порядок следования членов предложения, указанных на схеме, а также обратить внимание на знаки препинания.

Для этого нужно схему внимательно рассмотреть, определить, какое предложение нужно составить: простое, с однородными членами или сложное. Далее нужно увидеть порядок следования членов предложения, указанных на схеме, а также обратить внимание на знаки препинания.

Проще сначала устно составить предложение только с главными членами, затем распространить его (то есть добавить второстепенные члены) и записать в тетрадь.

Перед нами схема сложного предложения. В нём две части, соединённые союзом А. В обеих частях сначала идёт подлежащее, а затем сказуемое. Какое предложение может получиться? Кот уснул, а мышь выбежала. Распространим его: Рыжий кот уснул, а хитрая мышь выбежала из норки.

Схема — это наглядность, которая позволяет выделить и понять главное. Если вы научитесь быстро и правильно составлять схемы, то будете хорошо видеть структуру предложения. Схема подскажет вам, как правильно расставить запятые. Это поможет вам избежать пунктуационных ошибок на письме.

§ 2 Краткие итоги по теме урока

При составлении схемы простого предложения в квадратных скобках изображаются главные члены соответствующими линиями, а также кружком однородные члены. При составлении схемы сложного предложения каждая часть заключается в отдельные квадратные скобки, между ними ставятся запятые и союзы. После схемы ставится знак препинания, соответствующий концу данного предложения.

При составлении схемы сложного предложения каждая часть заключается в отдельные квадратные скобки, между ними ставятся запятые и союзы. После схемы ставится знак препинания, соответствующий концу данного предложения.

Список использованной литературы:

- Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. Учебник для 3 класса. – М.: Баласс, 2012.

- Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык», 3 класс. – М.:Баласс, 2014. – 208с.

- Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. «Русский язык. Учебник для 5 класса. – М.: Дрофа, 2006. – 301 с.

- Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1985. – 400с

- Исаева Н.Е Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. – М.: Баласс, 2012.-78с.

Схема предложения – это не очередной каприз преподавателей. Благодаря ей можно лучше понять структуру и специфику предложения и быстрее его разобрать. Однако не все ученики знают, как составить схему предложения, считая это занятие бесполезным. А ведь любая схема — это наглядность, которая позволяет понять суть. А поняв её, можно применять эту схему к другим предложениям, а значит, можно избежать ошибок на письме в будущем.

А ведь любая схема — это наглядность, которая позволяет понять суть. А поняв её, можно применять эту схему к другим предложениям, а значит, можно избежать ошибок на письме в будущем.

Составляем схему предложения

Перед тем как составить графическую схему предложения, необходимо начать с определения того, какими членами предложения являются слова. В первую очередь, следует определить подлежащее и сказуемое, которые и составляют его грамматическую основу. Затем следует распределить остальные слова по членам предложения, только при этом нужно учесть, что каждый из них относится к подлежащему или сказуемому. К подлежащему относятся определения, к сказуемому — дополнение и обстоятельство. Также следует учесть, что некоторые слова к членам предложения не относятся: союзы, междометия, вставные и вводные конструкции. Может быть и так, что несколько слов вместе являются одним членом предложения: причастные и деепричастные обороты. После проведенного разбора у вас будет начальная схема предложения, из которой нужно только убрать слова и оставить линии, которыми подчёркнуты члены предложения.

Составляем схему сложного предложения

Если с простым предложением все довольно легко, то сложное многих ставит в тупик. И большинство школьников задаются вопросом о том, как составить схему сложного предложения. Если это сложносочиненное предложение, то на схеме следует отразить все предикативные части, имеющиеся в нем. После этого обе части нужно выделить квадратными скобками, а между ними поставить знак препинания и союз, соединяющий их: , и . Если предложение сложное бессоюзное, то также разбираем по отдельности каждую из его частей, а затем выделяем их в квадратные скобки.

Если вам нужно разобрать сложноподчиненное предложение, то в этом случае следует показать все взаимосвязи между частями. Здесь следует учесть, что та часть, которой подчиняются, является главной, та, которая подчиняется, — это придаточная. Таким образом, главная обозначается квадратными скобками, в то время как придаточная — круглыми: , (который…). Изучив материал, вы легко сможете составлять схемы предложений, а они подскажут, как правильно расставлять запятые, и вы сможете избежать многих пунктуационных ошибок.

- Охарактеризовать предложение по цели высказывания: повествовательное, вопросительное или побудительное.

- По эмоциональной окраске: восклицательное или невосклицательное.

- По наличию грамматических основ: простое или сложное.

- Затем, в зависимости от того, простое предложение или сложное:

| Если простое : 5. Охарактеризовать предложение по наличию главных членов предложения: двусоставное или односоставное, указать, какой главный член предложения, если оно односоставное (подлежащее или сказуемое). 6. Охарактеризовать по наличию второстепенных членов предложения: распространённое или нераспространённое. 7. Указать, осложнено ли чем-либо предложение (однородными членами, обращением, вводными словами) или не осложнено. 8. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 9. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть. | Если сложное : 5. Указать, какая связь в предложении: союзная или бессоюзная. 6. Указать, что является средством связи в предложении: интонация, сочинительные союзы или подчинительные союзы. 7. Сделать вывод, какое это предложение: бессоюзное (БСП), сложносочинённое (ССП) сложноподчинённое (СПП). 8. Разобрать каждую часть сложного предложения, как простое, начиная с пункта №5 соседнего столбца. 9. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 10. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть. |

Пример синтаксического разбора простого предложения

Устный разбор:

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, грамматическая основа: ученики и ученицы учатся , распространённое, осложнено однородными подлежащими.

Письменный:

Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, грамматическая основа ученики и ученицы учатся , распространенное, осложненное однородными подлежащими.

Устный разбор:

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, связь союзная, средство связи подчинительный союз потому что , сложноподчинённое предложение. Первое простое предложение: односоставное, с главным членом – сказуемым не задали, распространённое, не осложнено. Второе простое предложение: двусоставное, грамматическая основа мы с классом поехали, распространённое, не осложнено.

Письменный:

Повествовательное, невосклицательное, сложное, связь союзная, средство связи подчинительный союз потому что , СПП.

1-е ПП: односоставное, с главным членом – сказуемым не задали, распространенное, не осложнено.

2-е ПП: двусоставное, грамматическая основа – мы с классом поехали, распраненное, не осложнено.

Пример схемы (предложение, после него схема)

Другой вариант синтаксического разбора

Синтаксический разбор. Порядок при синтаксическом разборе.

Порядок при синтаксическом разборе.

В словосочетаниях:

- Выделяем из предложения нужное словосочетание.

- Рассматриваем строение – выделяем главное слово и зависимое. Указываем, какой частью речи является главное и зависимое слово. Далее указываем, каким синтаксическим способом связано данное словосочетание.

- И, наконец, обозначаем каким является его грамматическое значение.

В простом предложении:

- Определяем, каково предложение по цели высказывания – повествовательное, побудительное или вопросительное.

- Находим основу предложения, устанавливаем, что предложение простое.

- Далее, необходимо рассказать о том, как построено данное предложение.

- Двусоставное оно, либо односоставное. Если односоставное, то определить тип: личное, безличное, назывное или неопределенно личное.

- Распространённое или нераспространённое

- Неполное или полное. Если предложение является неполным, то необходимо указать, какого члена предложения в нём не хватает.

- Если данное предложение чем–либо осложнено, будь то однородные члены или обособленные члены предложения, необходимо это отметить.

- Дальше нужно сделать разбор предложения по членам, при этом указав, какими частями речи они являются. Важно соблюдать порядок разбора. Сначала определяются сказуемое и подлежащее, затем второстепенные, которые входят в состав сначала – подлежащего, затем – сказуемого.

- Объясняем, почему так или иначе расставлены знаки препинания в предложении.

Сказуемое

- Отмечаем, чем является сказуемое — простым глагольным или составным (именным или глагольным).

- Указать, чем выражено сказуемое:

- простое — какой формой глагола;

- составное глагольное — из чего оно состоит;

- составное именное — какая употреблена связка, чем выражается именная часть.

В предложении, имеющем однородные члены.

Если перед нами простое предложение, то при его разборе нужно отметить, что это за однородные члены предложения и каким образом связаны друг с другом. Либо посредством интонации, либо и интонации с союзами.

Либо посредством интонации, либо и интонации с союзами.

В предложениях с обособленными членами:

Если перед нами простое предложение, то при его разборе, нужно отметить, чем будет являться оборот. Далее, разбираем слова, которые входят в этот оборот по членам предложения.

В предложениях с обособленными членами речи:

Сначала отмечаем, что в данном предложении, есть прямая речь. Указываем прямую речь и текст автора. Разбираем, объясняем, почему так, а не иначе расставлены знаки препинания в предложении. Чертим схему предложения.

В сложносочиненном предложении:

Сначала, указываем, какое предложение по цели высказывания – вопросительное, повествовательное или побудительное. Находим в предложении простые предложения, выделяем в них грамматическую основу.

Находим союзы, с помощью которых соединяются простые предложения в сложном. Отмечаем что это за союзы – противительные, соединительные или разделительные. Определяем значение всего данного сложносочиненного предложения – противопоставление, чередование или перечисление. Объясняем, почему именно таким образом в предложении расставлены знаки препинания. Затем каждое простое предложение, из которых состоит сложное, необходимо разобрать таким же образом, как разбирается простое предложение.

Объясняем, почему именно таким образом в предложении расставлены знаки препинания. Затем каждое простое предложение, из которых состоит сложное, необходимо разобрать таким же образом, как разбирается простое предложение.

В сложноподчинённом предложении с придаточным (одним)

Сначала, указываем, каким предложение является по цели высказывания. Выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное. Зачитываем их.

Называем, какое предложение является главным, а какое придаточным. Объясняем, каким именно сложноподчинённым предложением оно является, обращаем внимание на то, как оно построено, чем соединяется придаточное к главному предложению и к чему оно относится.

Объясняем, почему именно так расставлены знаки препинания в данном предложении. Затем, придаточное и главное предложения необходимо разобрать, таким образом, как разбираются простые предложения.

В сложноподчинённом предложении с придаточными (несколькими)

Называем, каким предложение является по цели высказывания. Выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное, зачитываем их. Указываем, какое предложение является главным, а какое придаточным. Необходимо указать, каковым является подчинение в предложении – либо это параллельное подчинение, либо последовательное, либо однородное. Если существует комбинация нескольких видов подчинения, необходимо это отметить. Объясняем, почему, таким образом, в предложении расставлены знаки препинания. И, в конце, делаем разбор придаточного и главного предложений как простых предложений.

Выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное, зачитываем их. Указываем, какое предложение является главным, а какое придаточным. Необходимо указать, каковым является подчинение в предложении – либо это параллельное подчинение, либо последовательное, либо однородное. Если существует комбинация нескольких видов подчинения, необходимо это отметить. Объясняем, почему, таким образом, в предложении расставлены знаки препинания. И, в конце, делаем разбор придаточного и главного предложений как простых предложений.

В сложном бессоюзном предложении:

Называем, каким предложение является по цели высказывания. Находим грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит данное сложное предложение. Зачитываем их, называем количество простых предложений, входящих в состав сложного. Определяем, какими по смыслу являются отношения между простыми предложениями. Это может быть – последовательность, причина со следствием, противопоставление, одновременность, пояснение или дополнение.

Отмечаем, каковы особенности строения данного предложения, каким именно сложноподчинённым предложением оно является. Чем в данном предложении соединены простые и к чему они относятся.

Объясняем, почему именно таким образом в предложении расставлены знаки препинания.

В сложном предложении, в котором присутствуют разные виды связи.

Называем, каким по цели высказывания, является данное предложение. Находим и выделяем грамматическую основу всех простых предложений, из которых состоит сложное, зачитываем их. Устанавливаем, что данное предложение будет являться предложением, в котором присутствуют разные виды связи. Почему? Определяем, какие связи присутствуют в данном предложении – союзная сочинительная, подчинительная или какие – либо другие.

По смыслу устанавливаем, каким образом в сложном предложении сформированы простые. Объясняем, почему именно таким образом расставлены в предложении знаки препинания. Все простые предложения, из которых составлено сложное, разбираем таким образом, как разбирается простое предложение.

Всё для учебы » Русский язык » Синтаксический разбор предложения

Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите Ctrl+D.

Ссылка: https://сайт/russkij-yazyk/sintaksicheskij-razbor

Глава 28. Синтаксис. Осложнённые простые предложения. Общие понятия. Виды осложнений

В данной статье:

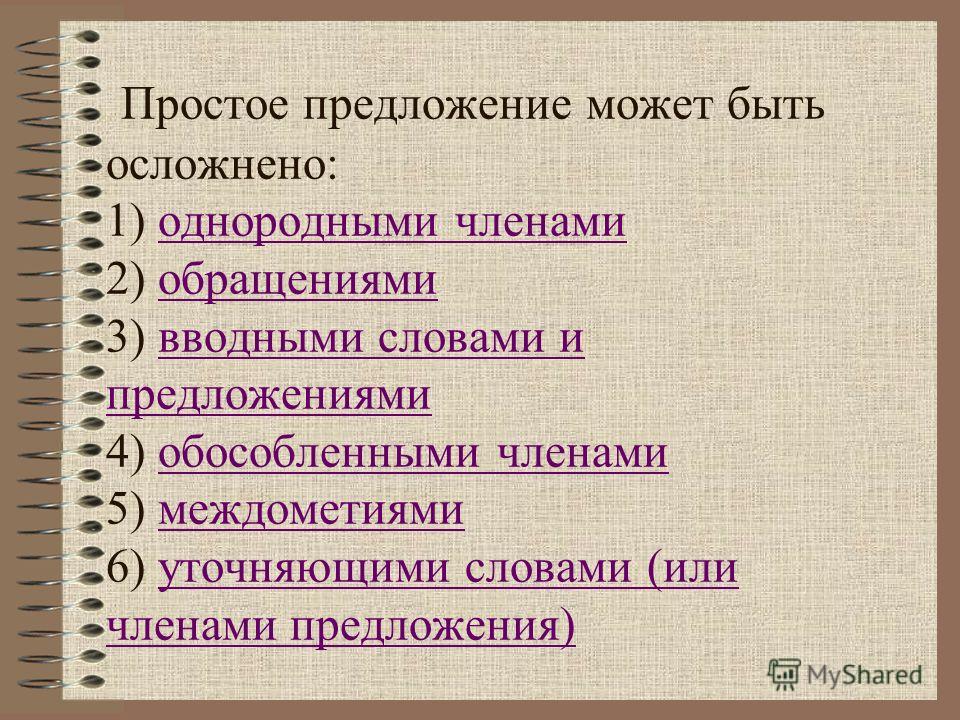

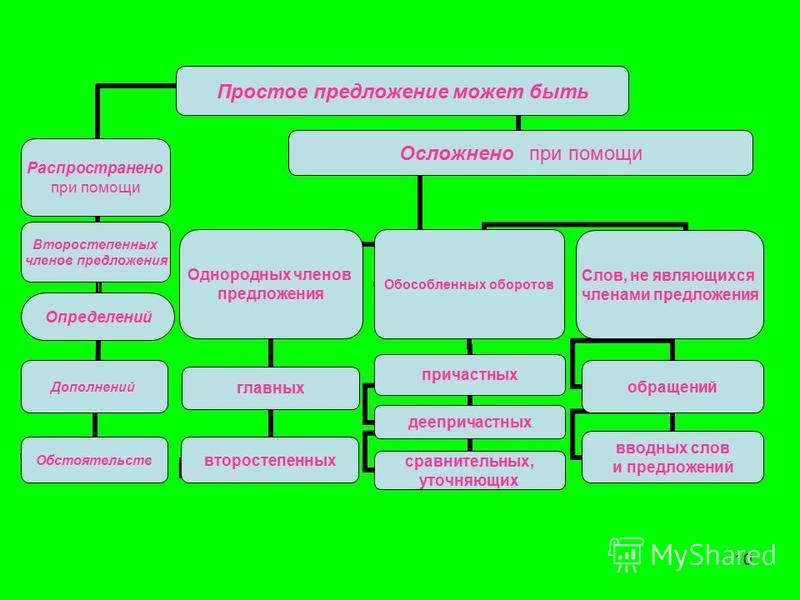

Простые предложения многообразны. Они могут быть осложнены. Механизмы осложнения различны, осложняющие компоненты имеют разную природу. Предложение может быть осложнено:

1) однородными членами,

2) обособлениями,

3) вводными словами и предложениями,

4) вставными конструкциями,обращениями.

Здесь рассматривается осложнение простого предложения однородными членами.

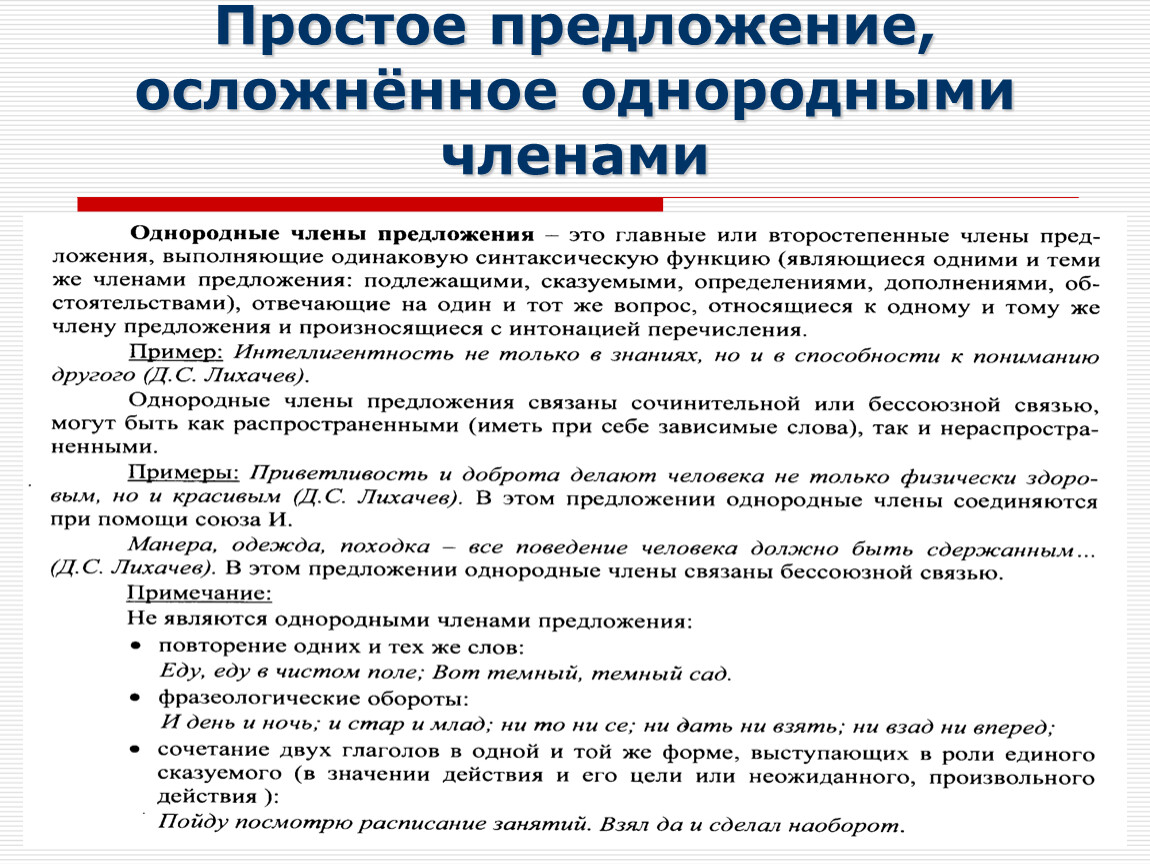

§1. Однородные члены предложения

Однородные члены – это члены предложения, связанные с одним и тем же словом и отвечающие на один и тот же вопрос. Примеры:

Я люблю мороженое.

простое двусоставное распространённое предложение

Я люблю мороженое, шоколад, печенье, торты.

простое двусоставное распространённое предложение, осложнённое однородными членами

Смеющиеся девочки вбежали в комнату.

простое двусоставное распространённое предложение

Весёлые, смеющиеся, визжащие, кричащие девочки вбежали в комнату.

простое двусоставное распространённое предложение, осложнённое однородными членами

Любой член предложения может быть выражен рядом однородных членов. Однородными могут быть подлежащие, сказуемые, дополнения, определения и обстоятельства. Осложнение однородными членами может быть по-разному введено в предложение и быть по-разному оформлено пунктуационно. Подробнее см.: Глава 10. Однородные члены предложения.

§2. Обособление

Обособление – способ смыслового выделения или уточнения. Обособляются только второстепенные члены предложения. Обычно обособления позволяют представить информацию более детально и привлечь к ней внимание.

Обособления различны. Различаются:

- обособленные определения,

- обособленные обстоятельства,

- обособленные дополнения.

Обособленные определения делятся на:

- согласованные,

- несогласованные.

Примеры:

Ребёнок, заснувший у меня на руках, внезапно проснулся.

согласованное обособленное определение, выраженное причастным оборотом

Лёшка, в старой куртке, ничем не отличался от деревенских ребятишек.

несогласованное обособленное определение

Я ничего не слышал, кроме тиканья будильника.

обособленное дополнение

Подробнее см.: Глава 11. Обособление.

§3. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции

Вводные слова и предложения, и тем более вставные конструкции, – это осложняющие компоненты, грамматически не связанные с членами предложения и членами предложения не являющиеся. Они необходимы, потому что с их помощью говорящий может выразить широкий спектр значений: уверенность-неуверенность, различные чувства, эмоции, оценки, степень достоверности, возможности, уверенности, указать на источник информации, выстроить речь последовательно, активизировать внимание собеседника и т. д. Вводные слова и предложения, а также вставные конструкции разнообразны. Важно узнавать их и не путать с омонимичными им членами предложения.

д. Вводные слова и предложения, а также вставные конструкции разнообразны. Важно узнавать их и не путать с омонимичными им членами предложения.

Примеры:

К счастью, мама не спросила, во сколько я вернулся, и неприятного разговора не было.

к счастью – вводное слово, выделяется запятой

Посуда бьётся к счастью.

к счастью – дополнение, синтаксическая связь – управление: бьётся (к чему?) к счастью

Подробнее см.: Глава 12. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции.

§4. Обращение

Обращение – это слово или сочетание слов, называющее лицо или группу лиц, к которым адресована речь. Обращение не является членом предложения.

Сынок, слушай, я расскажу тебе сказку.

сынок – обращение

Уважаемая Анна Сергеевна, здравствуйте!

уважаемая Анна Сергеевна – обращение

Подробнее см.: Глава 13. Обращение.

Проба сил

Узнайте, как вы поняли содержание этой главы.

-

Осложнённым или нет является предложение:

Я не люблю лимоны.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Я не люблю лимоны, апельсины и грейпфруты.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Я не люблю цитрусовые: лимоны, апельсины и грейпфруты.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Приятно смотреть на розы, цветущие у крыльца.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Приятно смотреть на цветущие у крыльца розы.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

К счастью, трамвай подошёл быстро. ?

?

- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Без всякого сомнения, он должен быть капитаном команды.?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённым или нет является предложение:

Анна Петровна, Вы будете завтра в школе?- осложнённое

- неосложнённое

-

Осложнённые-неосложнённые и распространённые-нераспространённые — это одно и то же?

-

Осложнённые-неосложнённые и полные-неполные — это одно и то же?

Правильные ответы:

- неосложнённое

- осложнённое

- осложнённое

- осложнённое

- неосложнённое

- осложнённое

- осложнённое

- осложнённое

- нет

- нет

Смотрите также

— Понравилась статья?:)Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Конспект урока по русскому языку на тему: «Простое осложненное предложение»

Тема: Простое осложненное предложение. Виды осложнений в простых предложениях.

Виды осложнений в простых предложениях.

Цели:

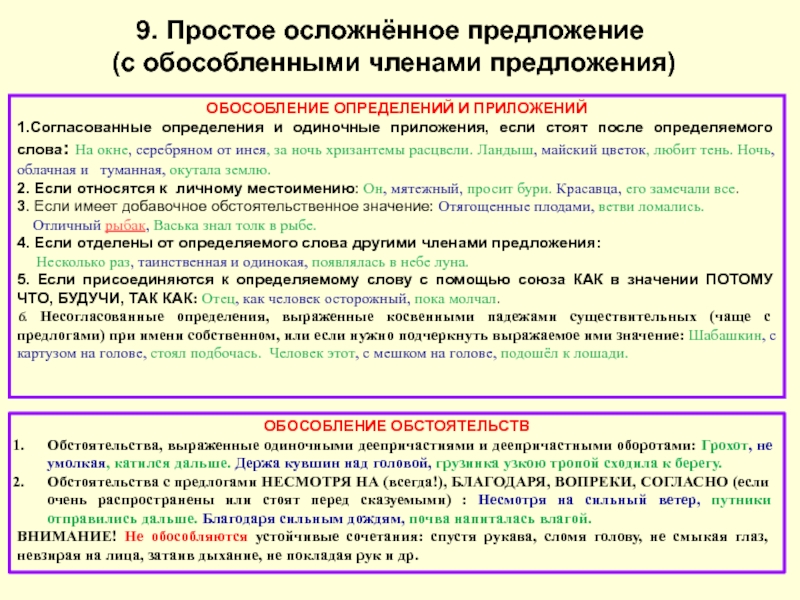

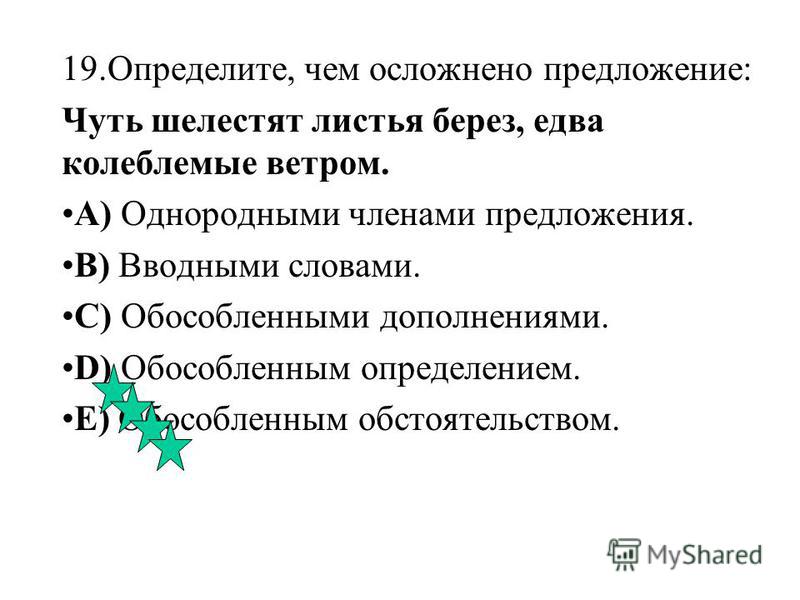

1. систематизировать знания о простом осложнённом предложении с обособленными однородными членами, с обособленными определениями, с обособленными обстоятельствами, дополнениями;

2.закреплять умение различать простое и сложное предложение от простого осложнённого предложения; умение находить их в тексте, объяснять постановку знаков препинания, правильно интонировать предложения с обособленными членами предложения и передавать смысловые отношения между частями предложения;

3. закреплять умения правильно расставлять знаки препинания в простых осложнённых предложениях; пользоваться изученными конструкциями в собственной речи, соблюдать литературную норму при построении простого осложнённого предложения

4. содействовать развитию эстетического вкуса учащихся.

Ход урока

1х30

Организационный момент.

Рефлексия.

Рефлексия. Актуализация субъективного опыта учащихся. Подготовка к работе на основном этапе.

1. Проверка домашнего задания

2. Слово учителя: Давайте вспомним об основных понятиях синтаксиса. У каждого из вас на столе лежит раздаточный материал. Возьмите лист №1. Запишите ответы на тест в тетрадях . На работу у вас есть 5 минут.

Лист №1

Задание 1. Какое предложение является побудительным по цели высказывания?

1. Савраска плетётся ни шагом, ни бегом, не встретишь души на пути.

2. «То-то, — сказал я, — не спорьте со мной! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»

Задание 2. Какое предложение соответствует характеристике: побудительное по цели высказывания, восклицательное по эмоциональной окраске?

1. Дети, не бойтесь! Смелее, смелее!

2. Только ручей да осиновый лист что-то до боли родное бормочут!

Задание 3. Определите, словосочетаниями или предложениями являются примеры.

1. В повести говорится; кажется мне; давно уехал.

2. Начинается жизнь; карман набит; озеро далеко.

А. Словосочетание. Б. Предложение.

Задание 4. Какой знак стоит в конце предложения?

1. От кого у тебя перстенёк золотой

2. Не падай духом Не умирай раньше времени

3. Ах, это ты, Чернушка

А. Точка. Б. Вопросительный знак. В. Восклицательный знак.

Задание 5. Охарактеризуйте предложения по наличию второстепенных членов.

1. Здравствуй, хозяин! Жив ли ты?

2. Журка в воду — и поплыл через море.

А. Распространённое. Б. Нераспространённое.

Задание 6. Определите тип связи в словосочетании «неправильно сказать».

1.Согласование. 2. Управление. 3. Примыкание.

Задание 7. Определите подлежащее в предложениях.

1. Враги нам лучшие друзья… (А. Враги. Б. Друзья)

2. Что ветры мне и сине море? ( А. Ветры и море. Б. Что.)

Б. Что.)

3. О чём ты воешь, ветер ночной? ( А. Ветер. Б. Ты.)

Задание 8. Какое предложение не имеет подлежащего?

1. И этот звон люблю я! .

2. Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный!

Задание 9. Определите сказуемое в предложении «Их круг тесней уж становился»

1. Становился. 2. Становился тесней.

Задание 10. Определите, ставится ли тире в простых предложениях.

1. Мой министр (?) не курица, а заслуженный чиновник.

2. Эти камни (?) бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.

А. Тире ставится. Б. Тире не ставится.

Задание 11. Завершите высказывание. Тире ставится между подлежащим и сказуемым, если:

1. Подлежащее и сказуемое выражены именем существительным и глаголом.

2. Подлежащее и сказуемое выражены самостоятельными частями речи в начальной форме (кроме местоимений): существительными, глаголами, числительными.

3. Перед указательными словами это, вот, это значит.

Задание 12. Продолжите предложение так, чтобы в нём нужно было поставить тире между подлежащим и сказуемым. Всем известно, что сорока —

1. Самая болтливая птица на свете.

2. В мороз летает у самой земли.

3. Как надоедливая трещотка.

Задание 13. Определите тип связи в словосочетании «купаться в пруду».

1.Согласование. 2. Управление. 3. Примыкание.

2х30

3. Ознакомление с теоретическим материалом.

Параграф учебника.

4. В раздаточном материале дан текст – расставьте знаки препинания и объясните их постановку.

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым.

(М.Горький. Детство.)

— Как осложнены простые предложения, входящие в состав сложных (в предложениях имеются однородные члены предложения, обособленные определения и обстоятельства)

Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.

Повторение теории с попутным закреплением материала:

— В каких случаях простое предложение считается осложнённым? (Простое предложение считается осложненным в тех случаях, если в его составе имеются:

1) однородные члены предложения;

2) обособленные члены предложения;

3) вводные и вставные конструкции;

4) обращения

1) однородные члены предложения:

— Какие члены предложения называются однородными?

— Какие слова называются обобщающими?

— Каковы правила пунктуации при однородных членах?

Задание:

-В предложениях с однородными членами расставьте пропущенные знаки препинания, составьте схемы.

1. Одно лишь оставалось неизменным дух коллектива преданность борьбе и вера в победу. 2. Она взглянула на него и улыбнулась но не веселой и радостной а испуганной жалостной улыбкой (Л. Толстой). 3. Около родника зеленеет короткая бархатная травка (Тургенев). 4. В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно (Казаков). 5. Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен изгородей и бань вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой (Казаков). 6. И воздух и вода и деревья все уже пахнет первым снегом.

(дети по одному выходят к доске и чертят схемы)

2) вводные слова и вставные конструкции:

— Что могут обозначать вводные слова, вводные сочетания слов и вводные предложения? (Вводные слова могут выражать отношение говорящего к тому, что он сообщает, указывать на последовательность изложения, на источник сообщения)

— Чем отличаются вводные слова и вводные сочетания слов от членов предложения? (они не являются членами предложения)

— Какими правила пунктуации при вводных словах) (на письме выделяются запятыми, реже тире)

Задание на отличие вводных слов от членов предложения:

— Заполните таблицу примерами. Дайте свои аргументы. (Знаки препинания не расставлены. Предложения выводятся на экран.)

Дайте свои аргументы. (Знаки препинания не расставлены. Предложения выводятся на экран.)

1. Кажется шепчут колосья друг другу. (Н. Некрасов) 2. Кажется мне книгой бесконечной. (Р. Гамзатов) 3. Вы верно едете в Ставрополь? (М. Лермонтов) 4. Задача решена верно. 5. Бесспорно огурец и с дом величиной диковинка. (И. Крылов) 6. Ваше право на отпуск бесспорно. 7. Правда с годами мои стихи делались менее нарядными. (К. Паустовский) 8. Правда в огне не горит и в воде не тонет (пословица). 9. Он точно немного странен, да ведь он всю свою жизнь провел за книгами, его можно извинить. 10. Все три раза оператор проводил поезда точно по расписанию. 11. Дождь казалось зарядил надолго. (И. Тургенев) 12.Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. (В. Катаев)

Вводные словаЧлены предложения

(Ответы: 1, 3, 5, 7, 9, 11 предложениях выделенные слова – вводные слова. 2,4, 6,8, 10, 12 – члены предложения)

2,4, 6,8, 10, 12 – члены предложения)

(Члены предложения имеют грамматическое значение, а вводные слова выражают отношение к тому, что они сообщают)

3) обособленные определения и обстоятельства:

-Что такое обособление? Какие члены предложения называются обособленными? ( Обособление — это смысловое и интонационное выделение второстепенных членов предложения для придания им большей самостоятельности в сравнении с остальными членами предложения.)

— Каковы условия обособления второстепенных членов предложения?

— Каковы правила пунктуации при обособлении определений и приложений?