Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Так, банки имеют право отказывать в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения.

Но иногда и добросовестные клиенты могут получать отказы, если они не предоставили банкам достаточно информации или банки ошибочно расценили их операции как сомнительные. Чтобы такие ситуации не приводили к трудностям и дополнительным затратам для честного бизнеса, Банк России создал двухуровневую систему пересмотра решений банков об отказах. На первом этапе клиент, несогласный с решением банка, обращается в сам банк, а если вновь получает отказ — в межведомственную комиссию при Банке России. Для обращения в межведомственную комиссию необходимо направить заявление по почте или в электронном виде через Интернет-приемную Банка России.

Для банков выявление сомнительных операций — сложная и дорогостоящая работа. Банк России постоянно оказывает им методологическую поддержку, например, определяет основные признаки сомнительности операций, а также предоставляет банкам информацию о лицах, которым ранее было отказано в банковском обслуживании из-за сомнений в их добросовестности.

Во второй половине 2021 года Банк России планирует запустить платформу для банков «Знай своего клиента» — систему, которая будет предоставлять необходимую информацию об уровне риска вовлеченности в проведение сомнительных операций потенциальных и существующих клиентов. Это сократит и издержки банков, и число необоснованных отказов их клиентам.

Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма ведется на международном уровне. Для эффективной борьбы с этими явлениями разработаны и постоянно актуализируются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Разработкой стандартов и контролем за их выполнением всеми государствами занимается специализированная межправительственная организация — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Банк России принимает активное участие в работе FATF и активно взаимодействует с зарубежными партнерами в сфере ПОД/ФТ.

Разработкой стандартов и контролем за их выполнением всеми государствами занимается специализированная межправительственная организация — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Банк России принимает активное участие в работе FATF и активно взаимодействует с зарубежными партнерами в сфере ПОД/ФТ.

Основные положения, регламентирующие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ, содержатся в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк России также контролирует проведение валютных операций кредитными и некредитными финансовыми организациями. Валютный контроль — часть государственной политики. Он направлен на обеспечение устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка страны.

Это направление деятельности регулируется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Да Нет

Последнее обновление страницы: 04.03.2021

Минспорт России создал интернет-портал «Тренируйся дома» — Правительство Саратовской области

Министерство спорта Российской Федерации представляет интернет-портал «Тренируйся дома» (тренировкадома.рф), призванный помочь всем желающим найти оптимальный для себя способ укрепления физической формы в домашних условиях.

Интернет-портал стал развитием движения «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», которое Минспорт России инициировал в социальных сетях в целях популяризации занятий спортом в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Участники движения – спортсмены, тренеры и любители спорта – показывают на своём примере, как тренироваться и поддерживать физическую форму в домашних условиях, и выкладывают видеоролики со своим упражнениями в соцсети.

Посетители сайта «Тренируйся дома» смогут найти удобные для себя системы тренировок, подключиться к онлайн-трансляциям с занятиями спортом, посмотреть фильмы о спорте, получить практические советы о здоровом образе жизни.

Наполнить ресурс интересным содержимым помогли энтузиасты домашних онлайн-тренировок: спортсмены, авторы профильных каналов в соцсетях, спортивные организации.

Для поддержания тонуса человеку достаточно всего 15-30 минут физических нагрузок в день, и благодаря движению «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» делать это можно бесплатно и не выходя из дома. Важно, что домашние тренировки останутся актуальными и после отмены ограничений.

Будьте здоровы! Занимайтесь спортом вместе с нами!

Интернет-портал «Тренируйся дома» создан при участии Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы.

Минспорт России благодарит за участие в проекте «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» спортсменов, тренеров, спортивные федерации, школы, клубы и региональные органы власти.

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить – Бизнес – Коммерсантъ

Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России. В случае перегрузки сетей он предлагает снижать качество доступа к Facebook, Twitter и Telegram и других сервисов, которые не исполняют требования российского законодательства.

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса в России, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство, следует из его писем (есть у “Ъ”), направленных 30 марта.

В первую очередь операторы должны давать приоритет сервисам соцзащиты и официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией, считает Антон Горелкин. В сложившихся условиях, по его мнению, также важно поддержать отечественные онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции. Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать отсутствие нарушений в работе ресурса на территории России и своевременную уплату налогов.

«Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными»,— считает депутат.

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин. В числе таких ресурсов он называет Facebook, Twitter, Telegram и другие зарубежные сервисы.

В соответствии с рекомендациями о противодействии распространению вируса COVID-19 миллионы россиян перешли на удаленный режим работы, а отмена развлекательных мероприятий и закрытие мест массового пребывания людей привели к переходу на различные формы сетевого досуга, в числе которых просмотр онлайн-видео, общение в соцсетях и компьютерные игры, что, в свою очередь, повысило нагрузку на сети операторов, повысив риск перегрузки каналов, следует из письма депутата.

Российские операторы уже отмечают перегрузку: в частности, недавно президент МТС Алексей Корня призвал к осознанному обращению с контентом и призвал абонентов не пересылать «тяжелые» видеомемы.

Антон Горелкин — автор резонансной инициативы об ограничении до 20% доли иностранного капитала в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры. Инициатива была внесена в конце весенней сессии в 2019 году и вызвала недовольство многих интернет-компаний, в том числе «Яндекса». 18 ноября 2019 года «Яндекс» заявил о планах изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда, который получит ряд полномочий по согласованию сделок и партнерств.

Юлия Тишина

подписка на спутниковый интернет обойдётся в $99 в месяц — Будущее на vc.ru

{«id»:170880,»url»:»https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac»,»title»:»\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.

com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac&text=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac&text=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.

com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac&text=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac&text=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect. ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446&body=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0411\u0435\u0442\u0430-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b Starlink \u043e\u0442 SpaceX \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $99 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446&body=https:\/\/vc.ru\/future\/170880-beta-testery-starlink-ot-spacex-poluchili-priglasheniya-podpiska-na-sputnikovyy-internet-oboydetsya-v-99-v-mesyac»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}20 247 просмотров

История колонизации Интернета в России

История часто становится частью актуальной политики и проблем, которые касаются не только историков. Иногда история связана с будущим едва ли не больше, чем с прошлым. Политика памяти и работа с историей оказываются то причиной конфликтов, то основанием для новых начинаний. Этому есть много примеров, например, связанных с принадлежностью спорных территорий или итогами Второй мировой войны. Но на удивление мало дискуссий происходит вокруг истории Интернета и ее связи с нашим будущим. Одну из них хотелось бы начать.

Иногда история связана с будущим едва ли не больше, чем с прошлым. Политика памяти и работа с историей оказываются то причиной конфликтов, то основанием для новых начинаний. Этому есть много примеров, например, связанных с принадлежностью спорных территорий или итогами Второй мировой войны. Но на удивление мало дискуссий происходит вокруг истории Интернета и ее связи с нашим будущим. Одну из них хотелось бы начать.

До отцов-основателей

Сейчас начали выходить серии фильма журналиста Андрея Лошака «Холивар» про историю Рунета. Это журналистская работа, которую стоит обдумать, и понять, какие идеи заложены в фильм, что в нем есть, а чего нет. И этот фильм – важный повод, чтобы поговорить и об истории Интернета в целом, и о том, что она значит для будущего.

Журналист Андрей Лошак снял документальный сериал «Холивар.

История Рунета».

История Рунета».Фильм начинается с того, что американец Джоэл Шац приезжает в СССР. Он приезжает, чтобы не допустить ядерной войны и способствовать контактам между Советским Союзом и Америкой. Он предлагает разным советским организациям проводить телемосты, не сразу, но постепенно находит сторонников этой идеи.

Время идет, Советский Союз распадается, бывшие организаторы телемостов начинают заниматься Интернетом. Часть из них потом уедут, но им на смену приедут другие, тоже в основном из США и Израиля. И где-то между Европой и Москвой, согласно фильму, появляется многослойная среда первопроходцев и «отцов Рунета» (так они подписаны в фильме).

В 36 минутах первой серии Андрею Лошаку удалось собрать очень многих из них: Романа Лейбова и Лёху Андреева, создателя Анекдота.ру Дмитрия Вернера и бывшего руководителя «Ситилайн», зятя Бориса Березовского Егора Шуппе. Есть интересные документальные кадры: тот самый телемост, где звучит «В СССР секса нет», записи с участием покойного Антона Носика. В общем, работа проделана и в самом деле немалая, и кажется, это вполне добротное начало для познавательного исторического фильма.

В общем, работа проделана и в самом деле немалая, и кажется, это вполне добротное начало для познавательного исторического фильма.

И все же фильм «Холивар» содержит проблему, общую для многих подобных историй: он показывает историю определенной группы людей, описывая ее как историю Интернета в России. Этот подход отлично описан Эндрю Расселом как «агиография», своего рода жития современных святых в публичной истории. В фокусе внимания только первопроходцы, которые открывают новую землю.

Но еще больше, чем на жития святых, это похоже на описание процесса колонизации: храбрые мужчины приезжают на пустующие территории и строят прекрасный новый мир. Потом, правда, случайно оказывается, что на этой земле уже кто-то есть, например, коренные народы или другие первопроходцы. В истории с отцами-основателями места им нет. Отцы-основатели в случае России чаще приходят с Запада, из просвещенных земель и, конечно, несут добро. Они же пишут потом историю. И становятся ее главными героями.

ХХ век вроде бы научил нас задумываться о том, был ли кто-то до главных героев или непосредственно рядом с ними и не обитали ли на новых землях какие-то другие люди. В случае с Интернетом, конечно, этих людей было немало. Провайдеры и инженеры, модераторы первых гостевых книг и журналисты, дизайнеры первых сайтов (да, Артемий Лебедев не был первым), бизнесмены и организаторы грантовых программ, наконец, пользователи Usenet и Фидонета, двух конкурирующих с Интернетом сетей.

Кадр из сериала Андрея Лошака. Фото: afisha.ru.И, конечно, до и помимо Рунета были советские разработки, которые позволили сетевым технологиям распространяться так быстро, а сотням людей – участвовать в работе Интернета. Но ничего этого в фильме «Холивар» нет. Там есть терра инкогнита и отцы-основатели. Какой политический смысл у такой избирательности, и какое будущее вырастает из такого понимания истории?

Романтизация свободного Интернета

Есть убеждение, что Интернет изначально был анархистским, свободным, либертарианским, доступным для каждого и никем не контролируемым сверху. Об этом говорят нам истории «отцов-основателей», нашедших в Интернете свободу творчества. Об этом же во многом говорит Джон Перри Барлоу в «Декларации независимости киберпространства».

Об этом говорят нам истории «отцов-основателей», нашедших в Интернете свободу творчества. Об этом же во многом говорит Джон Перри Барлоу в «Декларации независимости киберпространства».

Но если мы немного углубимся в историю, то обнаружим, что это понимание Интернета совсем не единственное и как минимум однобокое. Интернет возникал в противоречии военных ведомств и университетов. История его превращения в «технологию свободы» описана в книге Фреда Тёрнера «От контр-культур к кибер-культурам». Но эта книга про эпизоды американской истории, от 1960-х до 1990-х.

В России другая ситуация. Здесь Интернет не исходил от государства непосредственно. Насколько мы знаем сейчас из исследований истории Интернета в регионах, в городах он возникал снизу или при поддержке международных и российских грантовых программ. И это был Интернет, который люди использовали совершенно по-разному.

Иногда для обмена информацией, иногда утилитарно, например, чтобы бизнес мог узнавать биржевые котировки. Была ли там идея свободы информации и нового прекрасного мира? Не всегда. Люди нередко использовали Сеть как инструмент для бизнеса, игр, связи, творчества, но не связывали Интернет с какой-то определенной идеологией. Или связывали с разными.

Была ли там идея свободы информации и нового прекрасного мира? Не всегда. Люди нередко использовали Сеть как инструмент для бизнеса, игр, связи, творчества, но не связывали Интернет с какой-то определенной идеологией. Или связывали с разными.

Важно помнить об этом, когда мы призываем сделать Интернет «вновь свободным и прекрасным», по заветам Тима Бернерса Ли или других «отцов-основателей»: такие идеи актуальны для узкой группы людей, а для многих других Интернет изначально был совсем иным, связанным с другими надеждами и представлениями. Это не значит, что не нужно бороться за свою версию правды и свободы. Просто, как и в случае других историй, важно помнить, что известная нам версия не единственная.

Если почитать любую книгу по современной историографии и политике памяти (издательства НЛО, например), то выяснится, что историю в нашем веке принято описывать не с позиции сильных и публичных фигур, а рассматривая тех, кто действовал, но не был видимым. Если мы говорим про интернет, это не только первопроходцы, но пользователи, модераторы, провайдеры. Как пишет исследователь Кевин Дрисколл, нам нужно отойти от изучения «пионеров» и смотреть на то, как разные «неты» существовали и развивались. В России, помимо Рунета, были Татнет (татарский интернет), Тонет (томский интернет), и многие другие. Наконец, и в Москве и были проекты, связанные с интернетом, помимо участия в Рунете.

Как пишет исследователь Кевин Дрисколл, нам нужно отойти от изучения «пионеров» и смотреть на то, как разные «неты» существовали и развивались. В России, помимо Рунета, были Татнет (татарский интернет), Тонет (томский интернет), и многие другие. Наконец, и в Москве и были проекты, связанные с интернетом, помимо участия в Рунете.

И еще важно иметь в виду контекст. В России 90-х было много изменений в разных сферах жизни. Это особый исторический период: люди получили возможность свободно выезжать из страны и использовали Интернет, чтобы оставаться на связи с близкими. В 1990-х расцветала андеграундная культура: люди осваивали и новые темы, и техники, и медиа. И когда в историях об истории Интернета появляется ностальгия по ранним годам его появления, разве это ностальгия только по Интернету?

Что будет с Рунетом в будущем?

Мне кажется, со словом «Рунет» есть немало проблем. Сейчас это, с одной стороны, термин рыночный: он всплывает в разговорах об экономике и рекламных бюджетах. Одновременно существует вот это историческое значение в мифе об отцах-основателях, похожих на античных героев.

Сейчас это, с одной стороны, термин рыночный: он всплывает в разговорах об экономике и рекламных бюджетах. Одновременно существует вот это историческое значение в мифе об отцах-основателях, похожих на античных героев.

Я с уважением отношусь к мифотворчеству, но все-таки для меня как исследователя, история Интернета в России – это совсем другое. Мы много ездили по России вместе с ВШЭ и коллегами из клуба любителей Интернета и общества: мы проводили серию исследовательских экспедиций, изучали историю появления Интернета в разных городах. Во многих городах про Рунет никто ничего не слышал, потому что у них была своя особая история. Странно было бы убеждать их, что Интернет им провели люди из Америки или Москвы.

В позднем СССР, как и в других странах была насыщенная и важная история ранних цифровых явлений (Early Digital), и во всем мире это активно обсуждается. Например, о российской ее части пишет Ксения Татарченко. Еще можно почитать Славу Геровича или Бенджамина Питерса, чтобы узнать о разработках, которые были в СССР. Ведь люди, проводившие первые сети, знали с чем имеют дело. Можно посмотреть на то, как и почему устраивались первые дискуссии, еще начиная с Usenet, почитать статьи Натальи Конрадовой. В общем, стоит иметь в виду, что Рунет — это не фигура на фоне, а часть большого процесса, в которой люди в России взаимодействовали с интернетом.

Ведь люди, проводившие первые сети, знали с чем имеют дело. Можно посмотреть на то, как и почему устраивались первые дискуссии, еще начиная с Usenet, почитать статьи Натальи Конрадовой. В общем, стоит иметь в виду, что Рунет — это не фигура на фоне, а часть большого процесса, в которой люди в России взаимодействовали с интернетом.

И конечно, важно, что в фильме Андрея Лошака показана история культурного явления под названием «Рунет» с его героями. Но есть и история интернета в России в целом.

Научный сотрудник Валерий Павлович Руденко сам пополняет коллекцию и проводит экскурсии в Музее компьютерной техники, г. Переславль-Залесский. Фото: clubforinternet.net.Для меня история Интернета – это история провайдеров: например, во Владивостоке и Челябинске. По самым разным причинам они тянули провода, проводили Интернет, делали на этом первый бизнес или, наоборот, считали проведение Интернета общественным благом, работали в университетах и находили общий язык с администрацией и местными телефонными компаниями.

Еще по теме: Полина Колозариди: мессенджеры изменили наши ритуалы повседневности

История Интернета в России – это история людей, которые делали первые образовательные ресурсы, причем зачастую не только на русском языке и для русских людей, но и на английском, чтобы рассказать американцам про Россию. Это способ собрать «своих» по всему миру, сохранять свой язык и поддерживать культуру. Например, Мария Ханхунова рассказывает в своей статье о том, как это было в случае с бурятским Интернетом.

Для меня история Интернета – это история людей, которые соединяли локальной сетью родителей и детей в детском саду, чтобы таким необычным коллективом видеть первые опыты ребят в программировании. Так было в Переславле-Залесском в 90-е годы. Или начинания в Нижегородской области под руководством Евгения Патаракина, когда дети делали своего рода Википедию, описывая места, где они живут.

Отряд из Клуба любителей Интернета и общества и студентов под эгидой НИУ ВШЭ изучает историю Интернета в Переславле-Залесском.

Видео Клуба любителей Интернета и общества.

Видео Клуба любителей Интернета и общества.Конечно, все эти истории не единственная объективная истина об Интернете, в том наборе фактов, которые я привожу, есть политика. Но она отличается от того, что есть в фильме «Холивар».

На мой взгляд, истории людей, о которых рассказывает «Холивар», замечательные, и они не противоречат тем историям, которые мы видим в истории Интернета в разных городах России. Но персонажи этих историй не менее и не более интересные, чем истории из Томска, Арзамаса, Воронежа или Переславля-Залесского. И хочется, чтобы прошлое состояло не из одной линейной истории о маленькой группе людей, пришедших с Запада и давших России Интернет. Хочется, чтобы в истории была правдивая множественность и вариативность, децентрализация и альтернативы. Мне кажется, такого осмысления истории России и Интернета в России сейчас очень не хватает.

Еще по теме:

Попытавшись заблокировать «главный мессенджер демократии», российские власти оказались сами отключены от Интернета — Технологии — Новости Санкт-Петербурга

Фото: Дмитрий Лекай/«Коммерсантъ»ПоделитьсяО том, что из-за многочисленных нарушений и игнорирования указаний Роскомнадзора ведомство приняло решение пойти на довольно необычный шаг — замедлить работу соцсети Twitter, было объявлено утром в среду.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту»», — сообщалось 10 марта на сайте Роскомнадзора. К сожалению, спустя всего пару часов прочитать это заявление в подлиннике было невозможно. Сайт ведомства, а с ним и сайты правительства РФ и главного госпровайдера «Ростелекома» «лежали». Приходили сообщения о сбоях в работе сайтов Госдумы, МВД и многих других госорганов.

В такие совпадения склонные видеть везде теории заговора участники российского сегмента Интернета не поверили. Официальное заявление с объяснениями «Ростелекома» «из-за сбоя в функционировании оборудования» не удовлетворило, кажется, вообще ни одного наблюдателя и эксперта. Попытки «Фонтанки» прояснить ситуацию звонком в пресс-службу оператора провалились — даже сотовые телефоны ответственных лиц «Ростелекома» не отвечали.

Основных версий две, и обе неприятные для российских чиновников. Первая — «самострел». Попытавшись переключить в боевое положение редкие и немногочисленные пока устройства ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), чиновники случайно отключили слишком большой сектор Рунета. «По закону о суверенном Интернете все операторы уже полтора года должны ставить эти ТСПУ. За счет государства. Но пока это не носит массовый характер. Их работа не регламентирована никак. Какое право к ним применимо, вопрос скользкий», — объясняет создатель сайта usher2.club, который отслеживает блокировки Роскомнадзора, Филипп Кулин.

«Наша власть в Сети ведёт себя как обезьяна с гранатой — в попытках реализовать замедление Twitter могут пострадать и другие, совершенно не связанные с оным, сервисы», — сетует руководитель международной компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев. Однако, давая быстрый ответ на вопрос, как связаны попытки «замедлить» Twitter и «падение» государственных сайтов, он решительно заявил: «Никак». «Серверы органов госвласти совсем в других сетях, в отличие от «Твиттера». Скорее всего, произошла какая-то не зависящая от РКН оплошность другой государственной службы», — поясняет свою позицию Александр Литреев.

«Серверы органов госвласти совсем в других сетях, в отличие от «Твиттера». Скорее всего, произошла какая-то не зависящая от РКН оплошность другой государственной службы», — поясняет свою позицию Александр Литреев.

Однако глава аналитического агентства RusTelecom Юрий Брюквин, словно о дежавю, говорит о событиях трехлетней давности, когда российские власти пытались заблокировать Telegram. Тогда это также сопровождалось немедленно начавшимися сбоями в работе многих никак не связанных с мятежным мессенджером сервисов, включая большое количество государственных сайтов и проектов. «Тогда они загнали в перечень блокируемых ip диапазоны, которые были у облачных сервисов типа Amazon и проч. И тогда попадали многие ресурсы, которые арендовали облака у таких сервисов», — напоминает Юрий Брюквин механику того конфуза. В итоге пару лет Telegram в России имел странный статус — вроде бы запрещен, а на деле работал вообще безо всяких проблем.

Второе логично возникающее предположение — внешняя атака. И под внешней понимается и сама Америка, и другие очаги мировой демократии. Эксперты немедленно вспомнили публикацию NewYork Times от 7 марта, в которой власти США чуть ли не открытым текстом объявляли о намерении в качестве «мести» провести кибератаку на Россию. «Первый крупный шаг ожидается в течение следующих трех недель, а именно серия тайных действий в российских сетях, которые должны быть очевидны для президента Владимира Путина, его разведывательных служб и вооруженных сил, но не для остального мира», — писали американские журналисты. Однако многие эксперты призывают не придавать таким сообщениям особого внимания. «Это болтовня уровня того же Роскомнадзора», — отрезал Филипп Кулин.

И под внешней понимается и сама Америка, и другие очаги мировой демократии. Эксперты немедленно вспомнили публикацию NewYork Times от 7 марта, в которой власти США чуть ли не открытым текстом объявляли о намерении в качестве «мести» провести кибератаку на Россию. «Первый крупный шаг ожидается в течение следующих трех недель, а именно серия тайных действий в российских сетях, которые должны быть очевидны для президента Владимира Путина, его разведывательных служб и вооруженных сил, но не для остального мира», — писали американские журналисты. Однако многие эксперты призывают не придавать таким сообщениям особого внимания. «Это болтовня уровня того же Роскомнадзора», — отрезал Филипп Кулин.

Как бы то ни было, первоначальный шаг Роскомнадзора — «замедление» работы Twitter — вызвал, мягко говоря, озадаченность у экспертов по телекоммуникациям и кибербезопасности, даже если всё остальное не имело к нему отношения. В теории — в рамках концепции «суверенного Интернета» — уже пару лет внедряются те самые ТСПУ. Однако как именно они работают и какова их эффективность — мало кто знает. В принципе, устройства для замедления передачи данных существуют у всех операторов — на случай аварий, хотя законодательно область применения такой функции сильно ограничена, отмечает Филипп Кулин.

Однако как именно они работают и какова их эффективность — мало кто знает. В принципе, устройства для замедления передачи данных существуют у всех операторов — на случай аварий, хотя законодательно область применения такой функции сильно ограничена, отмечает Филипп Кулин.

Установленные на основных узлах операторов связи, такие устройства ТСПУ могут использоваться для борьбы с неугодными Роскомнадзору сайтами или сервисами. «Трафик — это же пакеты с данными, и вот часть пакетов можно, например, пропускать, а часть — нет. В пакете есть служебная информация, и отдающий сервер видит, что часть пакетов не дошла до адресата, и будет пытаться их отправить вновь и вновь», — объясняет Юрий Брюквин. Однако на практике такое применение в «боевой» обстановке экспертами по кибербезопасности пока не отмечалось.

Опрошенные «Фонтанкой» сотовые операторы коротко и однозначно отказались комментировать полученные от РКН указания «замедлить» работу Twitter.

Денис Кусков, глава аналитического агентства Telecom Daily, отмечает странность выбора именно этого сервиса для «замедления». Ведь он в силу особенностей потребляет на несколько порядков меньше трафика, чем те же YouTube или Instagram, ограничение передачи пакетных данных для которых действительно было бы критично. А для публикации нескольких десятков символов в Twitter (максимум — 280) нужно куда меньше. Да, там также публикуются и видео, и картинки, однако они в этом мессенджере далеко не самая важная часть контента. К примеру, один из самых популярных во всем мире его пользователей, ныне отлученный от сервиса, — Дональд Трамп — пользовался почти исключительно текстовыми сообщениями, которых хватало для генерации огромных волн реакции как со стороны сторонников, так и противников экс-президента. По одной из версий, пары его постов могло хватить даже на то, чтобы спровоцировать штурм Капитолия в январе этого года. Пытаться побороть сообщения такого рода «замедлением» трафика — вряд ли хорошая идея, отмечают эксперты.

Ведь он в силу особенностей потребляет на несколько порядков меньше трафика, чем те же YouTube или Instagram, ограничение передачи пакетных данных для которых действительно было бы критично. А для публикации нескольких десятков символов в Twitter (максимум — 280) нужно куда меньше. Да, там также публикуются и видео, и картинки, однако они в этом мессенджере далеко не самая важная часть контента. К примеру, один из самых популярных во всем мире его пользователей, ныне отлученный от сервиса, — Дональд Трамп — пользовался почти исключительно текстовыми сообщениями, которых хватало для генерации огромных волн реакции как со стороны сторонников, так и противников экс-президента. По одной из версий, пары его постов могло хватить даже на то, чтобы спровоцировать штурм Капитолия в январе этого года. Пытаться побороть сообщения такого рода «замедлением» трафика — вряд ли хорошая идея, отмечают эксперты.

Инициатива Роскомнадзора кажется Филиппу Кулину больше всего похожей на попытку протестировать работу системы «суверенного Интернета» и ТСПУ. Но о каком «регламенте» шла речь в сообщении РКН, эксперт сказать затруднился, да и никто из опрошенных «Фонтанкой» экспертов не понял, о чем идет речь.

Но о каком «регламенте» шла речь в сообщении РКН, эксперт сказать затруднился, да и никто из опрошенных «Фонтанкой» экспертов не понял, о чем идет речь.

«Как у нас это принято в стране — органы государственной власти сначала что-то решают и делают, а уже потом начинают думать головой. Заявленная Роскомнадзором концепция «замедления» «Твиттера» — это элементарная насмешка над собственной законодательной базой. Во-первых, никакими нормативно-правовыми актами не предусмотрена сама идея замедления работы сервисов. Как можно вспомнить, позиция у РКН и законодателей всегда была довольно однозначной — если сервис не подчиняется и не сотрудничает, то его блокируют. Подозреваю, что ввиду популярности «Твиттера» в России, РКН просто опасается его блокировать — отсюда и все эти новшества российского интернет-цензора. Во-вторых, никакой технической возможности сделать это у РКН нет. Более того, если с блокировкой ресурсов более-менее ясно, как администрировать такие решения и проверять их исполнение у интернет-провайдеров — тоже, то проверять так называемое «замедление» — задача из области фантастики», — резюмирует Александр Литреев.

К слову, никакой официальной реакции от Twitter ни на заявления Роскомнадзора, ни на последовавшие за этим события пока не было.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Государственные символы Российской Федерации

Государственные символы Российской Федерации

Государственный герб

Государственный герб Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

Рисунки Государственного герба Российской Федерации в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации».

Автор наиболее распространённого изображения герба Российской Федерации — народный художник Евгений Ухналёв.

Государственный флаг

Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Вексиллологический состав, правовое положение и правила использования Государственного флага определяются Федеральным конституционным законом «О Государственном флаге Российской Федерации».

Государственный гимн

Музыка А. Александрова

Слова С. Михалкова

Михалкова

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.

При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов.

Аудиофайл государственного гимна Российсикой Федерации (Хор с симфоническим оркестром)

Аудиофайл государственного гимна Российсикой Федерации (Инструментальный вариант)

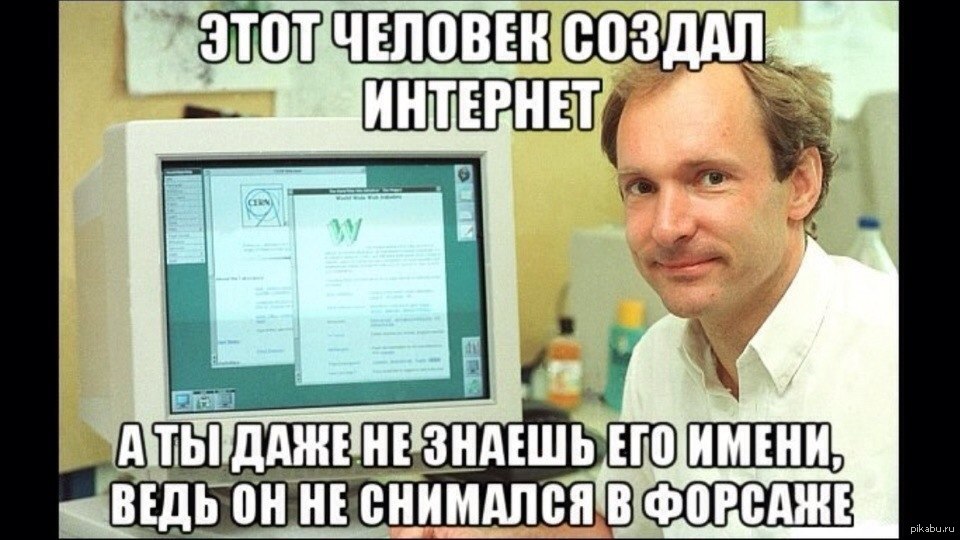

Отец Интернета говорит Путину: Интернет — это не «проект ЦРУ»

ЛОНДОН (Рейтер). Изобретатель Всемирной паутины заявил в четверг, что президент России Владимир Путин ошибался, когда утверждал, что Интернет был проектом, созданным Американские шпионы в ЦРУ.

Основатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли на пресс-конференции в Лондоне 11 декабря 2014 г. REUTERS / Stefan Wermuth

Путин, бывший шпион КГБ, не использующий электронную почту, заявил, что не будет ограничивать доступ в Интернет для россиян. но в апреле он выразил опасения, что Кремль может попытаться применить суровые меры, заявив, что Интернет родился в результате «проекта ЦРУ».

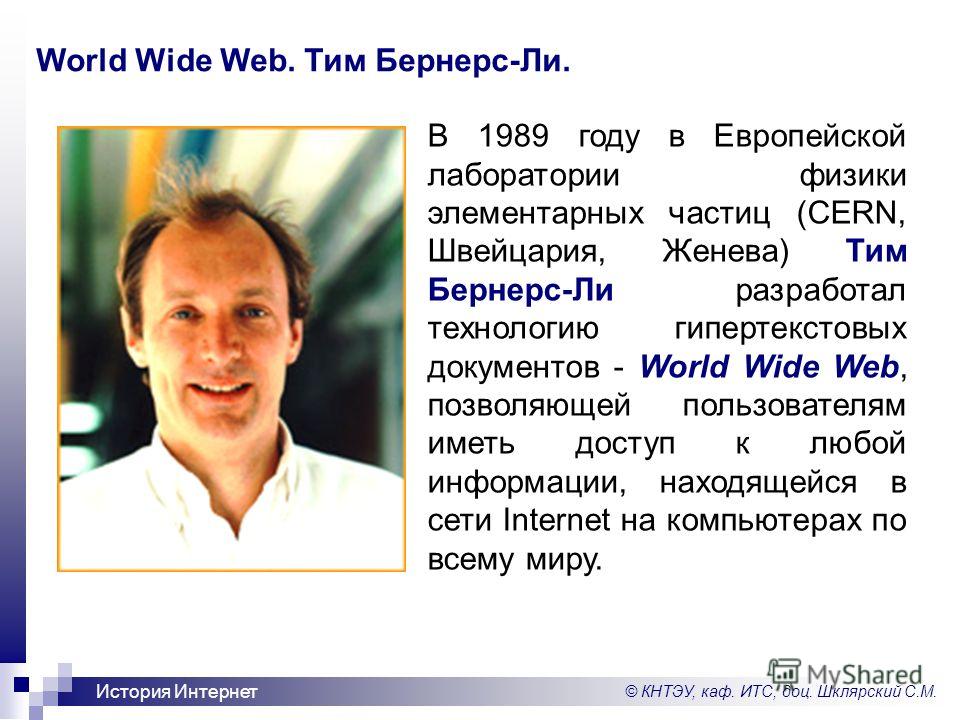

«Интернет не является творением ЦРУ», — сказал Рейтер Тим Бернерс-Ли, лондонский ученый-компьютерщик, который изобрел Интернет в 1989 году, когда рухнула Берлинская стена.

Бернерс-Ли сказал, что Интернет был изобретен с помощью государственного финансирования США, но распространен учеными.

«Это академическое сообщество сплотило свои университеты, поэтому его составили умные, благонамеренные люди, которые думали, что это хорошая идея», — сказал он.

Бернерс-Ли ранее ругал Соединенные Штаты и Великобританию за подрыв основ Интернета своей программой слежки. Он также призвал Китай разрушить «великий брандмауэр», ограничивающий доступ его людей к Интернету.

На вопрос о том, как его фонд World Wide Web оценивает подход 86 стран к Интернету, Бернерс-Ли сказал, что Интернет следует признать правом человека и защитить от коммерческого и политического вмешательства.

Эфиопия и Мьянма заняли последнее место в списке, а Дания и Финляндия возглавили рейтинг по доступу, свободе и открытости, соответствующему контенту и расширению социальных, экономических и политических прав и возможностей.

Великобритания заняла четвертое место, Соединенные Штаты — шестое, Россия — 35, а Китай — 44.

Что касается использования Интернета для распространения воинствующей исламистской пропаганды, например фильмов, показывающих обезглавливание западных журналистов в Сирии, Бернерс- Ли сказал, что использование Интернета отражает состояние человечества.

«Как и все мощные инструменты, его можно использовать во благо и во зло, его могут использовать хорошие и плохие люди», — сказал он.

«Когда вы смотрите в Интернет, вы видите, что человечество связано. У человечества есть прекрасные и ужасные стороны. Невозможно создать Интернет, который внезапно всех превратит в святых. Что вы можете сделать, так это создать открытый Интернет ».

Отчет Гая Фолконбриджа; Под редакцией Криспиана Балмера

Как СССР изобрели Интернет и почему он не работал

Утром 1 октября 1970 года компьютерный ученый Виктор Глушков вошел в Кремль, чтобы встретиться с членами Политбюро. Это был бдительный человек с проницательными глазами в черных очках, с таким умом, который, учитывая одну проблему, мог найти метод решения всех подобных проблем. И в тот момент у Советского Союза была серьезная проблема. Годом ранее Соединенные Штаты запустили ARPANET, первую распределенную компьютерную сеть с коммутацией пакетов, которая со временем засеяла Интернет в том виде, в каком мы его знаем. Распределенная сеть изначально была разработана для того, чтобы подтолкнуть США к опережению Советского Союза, позволяя компьютерам ученых и руководителей правительства обмениваться данными даже в случае ядерной атаки.Это был пик технической гонки, и Советам нужно было ответить.

Это был бдительный человек с проницательными глазами в черных очках, с таким умом, который, учитывая одну проблему, мог найти метод решения всех подобных проблем. И в тот момент у Советского Союза была серьезная проблема. Годом ранее Соединенные Штаты запустили ARPANET, первую распределенную компьютерную сеть с коммутацией пакетов, которая со временем засеяла Интернет в том виде, в каком мы его знаем. Распределенная сеть изначально была разработана для того, чтобы подтолкнуть США к опережению Советского Союза, позволяя компьютерам ученых и руководителей правительства обмениваться данными даже в случае ядерной атаки.Это был пик технической гонки, и Советам нужно было ответить.

Идея Глушкова заключалась в открытии эры электронного социализма. Он назвал колоссально амбициозный проект Общегосударственной автоматизированной системой. Он стремился упорядочить и технологически модернизировать всю плановую экономику. Эта система по-прежнему будет принимать экономические решения на основе государственных планов, а не рыночных цен, но будет ускоряться компьютерным моделированием для прогнозирования равновесия до того, как оно произойдет. Глушков хотел более разумного и быстрого принятия решений и, возможно, даже электронной валюты.Все, что ему было нужно, — это кошелек Политбюро.

Глушков хотел более разумного и быстрого принятия решений и, возможно, даже электронной валюты.Все, что ему было нужно, — это кошелек Политбюро.

Но когда Глушков тем утром вошел в огромную комнату, он заметил два пустых стула за длинным столом: двух его самых сильных союзников не было. Вместо этого он оказался перед столом амбициозных министров со стальными глазами, многие из которых хотели получить кошелек Политбюро и поддержку для себя.

Между 1959 и 1989 годами ведущие советские деятели науки и государства неоднократно отваживались построить национальную компьютерную сеть для широких просоциальных целей.Несмотря на то, что глубокие раны Второй мировой войны еще не зажили, Советский Союз продолжал специализироваться на масштабных проектах модернизации, которые за несколько поколений превратили рассредоточенную царскую нацию неграмотных крестьян в глобальную ядерную державу.

После того, как лидер Советского Союза Никита Хрущев осудил культ личности Сталина в 1956 году, страну охватило чувство возможности. На этой сцене появилось множество социалистических проектов по подключению национальной экономики к сетям, среди которых было первое предложение в мире по созданию национальной компьютерной сети для гражданских лиц.Идея была детищем военного исследователя Анатолия Ивановича Китова.

На этой сцене появилось множество социалистических проектов по подключению национальной экономики к сетям, среди которых было первое предложение в мире по созданию национальной компьютерной сети для гражданских лиц.Идея была детищем военного исследователя Анатолия Ивановича Китова.

Молодой человек небольшого телосложения и остроумный математический ум, Китов поднялся в рядах Красной Армии во время Второй мировой войны. Затем, в 1952 году, он наткнулся на шедевр Норберта Винера Кибернетика (1948) в секретной военной библиотеке, название книги — неологизм, придуманный от греческого слова Steersman и послевоенная наука о самоуправляющихся информационных системах. При поддержке двух ведущих ученых Китов перевел кибернетику в надежный русскоязычный подход к разработке самоуправляемых систем управления и связи с компьютерами.Гибкий системный словарь кибернетики был призван снабдить советское государство высокотехнологичным набором инструментов для рационального марксистского управления, противоядием от насилия и культа личности, характерных для сильного государства Сталина. В самом деле, возможно, кибернетика могла бы даже помочь гарантировать, что больше никогда не будет другого сильного диктатора, или так воплощалась технократическая мечта.

В самом деле, возможно, кибернетика могла бы даже помочь гарантировать, что больше никогда не будет другого сильного диктатора, или так воплощалась технократическая мечта.

В 1959 году, будучи директором секретного центра военных компьютерных исследований, Китов обратил свое внимание на то, чтобы посвятить «неограниченное количество надежных вычислительных мощностей» лучшему планированию национальной экономики, что было самой постоянной проблемой координации информации, стоявшей перед советскими социалистами. проект.(В 1962 году было обнаружено, например, что ручная ошибка подсчета при переписи 1959 года обманула прогноз населения на 4 миллиона человек.) Китов записал свои мысли в «письме из Красной книги», которое он отправил Хрущеву. Он предложил разрешить «гражданским организациям» использовать действующие военные компьютерные «комплексы» для экономического планирования в ночное время, когда большинство военных спят. Здесь, подумал он, специалисты по экономическому планированию могут использовать излишки вычислительных ресурсов вооруженных сил для корректировки проблем переписи в режиме реального времени, при необходимости корректируя экономический план каждую ночь. Он назвал свою военно-гражданскую национальную компьютерную сеть Экономической автоматизированной системой управления.

Он назвал свою военно-гражданскую национальную компьютерную сеть Экономической автоматизированной системой управления.

Так случилось, что военные надзиратели Китова перехватили краснокнижное письмо до того, как оно дошло до Хрущева. Они были возмущены его предложением о том, чтобы Красная Армия делилась ресурсами с гражданскими специалистами по экономическому планированию — ресурсами, которые Китов также осмелился охарактеризовать как отстающие от времени. Для рассмотрения его проступков был организован секретный военный трибунал, за что Китов был незамедлительно лишен членства в Коммунистической партии на год и окончательно уволен из армии.Так закончилась первая из когда-либо предложенных общенациональных компьютерных сетей общего пользования.

Идея, однако, сохранилась. В начале 1960-х годов предложение Китова поддержал другой ученый, человек, с которым Китов вырастет достаточно близко, чтобы спустя десятилетия жениться на их детях: Виктор Михайлович Глушков.

Полное название плана Глушкова — Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством, СССР — говорит само за себя и его грандиозные амбиции. Впервые предложенная в 1962 году Общегосударственная автоматизированная система, или OGAS, была задумана как национальная компьютерная сеть с удаленным доступом в реальном времени, построенная на уже существующих и новых телефонных проводах. В своей наиболее амбициозной версии он охватит большую часть евразийского континента, отображая себя, как нервную систему, на каждом заводе и предприятии в плановой экономике. Его сеть была смоделирована иерархически по образцу трехуровневой пирамидальной структуры государства и экономики: один центральный вычислительный центр в Москве будет подключаться к целым 200 компьютерным центрам среднего уровня в крупных городах, которые, в свою очередь, будут подключаться к 20 000 компьютерные терминалы, распределенные по ключевым производственным площадкам национальной экономики.

Впервые предложенная в 1962 году Общегосударственная автоматизированная система, или OGAS, была задумана как национальная компьютерная сеть с удаленным доступом в реальном времени, построенная на уже существующих и новых телефонных проводах. В своей наиболее амбициозной версии он охватит большую часть евразийского континента, отображая себя, как нервную систему, на каждом заводе и предприятии в плановой экономике. Его сеть была смоделирована иерархически по образцу трехуровневой пирамидальной структуры государства и экономики: один центральный вычислительный центр в Москве будет подключаться к целым 200 компьютерным центрам среднего уровня в крупных городах, которые, в свою очередь, будут подключаться к 20 000 компьютерные терминалы, распределенные по ключевым производственным площадкам национальной экономики.

В соответствии с большими жизненными обязательствами Глушкова, планы сети отражали намеренно децентрализованный дизайн. Это означало, что, хотя Москва могла указать, кто и какие авторизации получил, любой авторизованный пользователь мог связываться с любым другим пользователем в сети пирамиды — без прямого разрешения материнского узла. Глушков хорошо понимал преимущества использования местных знаний при проектировании сетей, поскольку большую часть своей карьеры провел, работая над соответствующими математическими задачами, путешествуя между своим домом и центральной столицей (он в шутку назвал поезд Киев-Москва своим «вторым домом»).

Это означало, что, хотя Москва могла указать, кто и какие авторизации получил, любой авторизованный пользователь мог связываться с любым другим пользователем в сети пирамиды — без прямого разрешения материнского узла. Глушков хорошо понимал преимущества использования местных знаний при проектировании сетей, поскольку большую часть своей карьеры провел, работая над соответствующими математическими задачами, путешествуя между своим домом и центральной столицей (он в шутку назвал поезд Киев-Москва своим «вторым домом»).

Проект OGAS показался многим государственным чиновникам и специалистам по экономическому планированию, особенно в конце 1960-х годов, как лучший ответ на старую загадку: Советы были согласны с тем, что коммунизм — это путь в будущее, но никто со времен Маркса и Энгельса. знал, как лучше туда добраться. По мнению Глушкова, сетевые вычисления могут лишь приблизить страну к эпохе того, что автор Фрэнсис Спаффорд позже назвал «красным изобилием». Это было средство, с помощью которого вялый источник жизненной силы командной экономики — квоты, планы и сложнейшие сводки отраслевых стандартов — трансформировался в нервные импульсы нации, движущиеся с невероятной скоростью электричества. Этот проект означал не меньше, чем введение «электронного социализма».

Этот проект означал не меньше, чем введение «электронного социализма».

Для таких амбиций требуются блестящие, целеустремленные люди, готовые отказаться от старого образа мышления. В 1960-х этих людей можно было найти в Киеве — в паре кварталов от того места, где братья Стругацкие по ночам писали научную фантастику, а днем работали физиками. Там, на окраине Киева, Глушков руководил Институтом кибернетики в течение 20 лет, начиная с 1962 года. Он наполнил свой институт амбициозными юношами и девушками; средний возраст исследователей был около 25 лет.Глушков и его молодые сотрудники посвятили себя развитию OGAS и других кибернетических проектов на службе Советского государства, таких как система электронных квитанций для виртуализации твердой валюты в онлайн-регистре счетов — это было в начале 1960-х годов. Глушков, который, как известно, унижал идеологов коммунистической партии, цитируя по памяти отрывки из Маркса, описал свое нововведение как верное исполнение марксистского пророчества о безденежном социалистическом будущем. К несчастью для Глушкова, идея советской электронной валюты вызвала бесполезные опасения и не получила одобрения комитета в 1962 году.К счастью, его грандиозный проект экономической сети дожил до следующего дня.

К несчастью для Глушкова, идея советской электронной валюты вызвала бесполезные опасения и не получила одобрения комитета в 1962 году.К счастью, его грандиозный проект экономической сети дожил до следующего дня.

Эти советские кибернетики опубликовали ироничные статьи, такие как «О желании оставаться невидимым — по крайней мере для властей»

Эти кибернетики придумали своего рода умную нейронную сеть, нервную систему для советской экономики. Этот выбор кибернетической аналогии между компьютерной сетью и мозгом наложил отпечаток на другие инновации теории вычислений в Киеве. Например, вместо так называемого «узкого места» фон Неймана (которое ограничивает объем передаваемых данных в компьютере) команды Глушкова предложили «обработку макросов», смоделированную после одновременного срабатывания множества синапсов в человеческом мозге.Помимо бесчисленных компьютерных проектов на мэйнфреймах, другие теоретические схемы включали теорию автоматов, безбумажный офис и программирование на естественном языке, которые позволили бы людям общаться с компьютерами семантически, а не только синтаксически, как это делают программисты сегодня. Наиболее амбициозно, что Глушков и его ученики выдвинули теорию «информационного бессмертия», концепцию, которую мы могли бы назвать «загрузкой разума» с Айзеком Азимовым или Артуром Кларком в руках. Спустя десятилетия на смертном одре Глушков утешил скорбящую жену резонансным размышлением: «Успокойся», — успокаивал он ее.«Однажды свет нашей Земли пройдет мимо созвездий, и в каждом созвездии мы снова будем выглядеть молодыми. Так мы будем вместе вечно в вечности! »

Наиболее амбициозно, что Глушков и его ученики выдвинули теорию «информационного бессмертия», концепцию, которую мы могли бы назвать «загрузкой разума» с Айзеком Азимовым или Артуром Кларком в руках. Спустя десятилетия на смертном одре Глушков утешил скорбящую жену резонансным размышлением: «Успокойся», — успокаивал он ее.«Однажды свет нашей Земли пройдет мимо созвездий, и в каждом созвездии мы снова будем выглядеть молодыми. Так мы будем вместе вечно в вечности! »

После рабочего дня кибернетики погрузились в комедийный клуб, полный легкомыслия и веселых шуток, граничащих с откровенным дерзостью. Их клуб внеурочной работы был не более чем местом, где можно было выпустить пар, он также считал себя виртуальной страной, независимой от власти Москвы. Они окрестили свою группу «Кибертония» на новогодней вечеринке в 1960 году и организовывали регулярные светские мероприятия, такие как праздничные танцы, симпозиумы и конференции в Киеве и Львове, даже публиковали ироничные статьи, такие как «О желании оставаться невидимыми — По крайней мере, властям ». Вместо приглашений на мероприятия группа выпустила заполненные каламбуром поддельные паспорта, свидетельства о свадьбе, информационные бюллетени, валюту перфокарт и даже конституцию Cybertonia. Пародируя советскую (советскую) структуру управления, Cybertonia управлялась советом роботов, и во главе этого совета сидел их талисман и верховный лидер, робот, играющий на саксофоне, — дань уважения американскому культурному импорту джаза:

Вместо приглашений на мероприятия группа выпустила заполненные каламбуром поддельные паспорта, свидетельства о свадьбе, информационные бюллетени, валюту перфокарт и даже конституцию Cybertonia. Пародируя советскую (советскую) структуру управления, Cybertonia управлялась советом роботов, и во главе этого совета сидел их талисман и верховный лидер, робот, играющий на саксофоне, — дань уважения американскому культурному импорту джаза:

Глушков тоже повеселился: свои мемуары он назвал Несмотря на авторитет, , хотя по официальной должности он был вице-президентом Украинской академии наук.Контркультура, понимаемая в учении Фреда Тернера как способность считать и противостоять другим силам, долгое время была родственницей киберкультуры.

Но все это требовало денег — больших денег, особенно на проект Глушкова ОГАС. Это означало убедить Политбюро передать его им. Так Глушков оказался в Кремле 1 октября 1970 года, надеясь продолжить работу Cybertonia и принести Интернет в захудалое советское государство.

На пути Глушкова стоял один человек — министр финансов Василий Гарбузов.Гарбузов не хотел, чтобы блестящие, оптимизированные в режиме реального времени компьютерные сети управляли или информировали экономику штата. Вместо этого он призвал к созданию простых компьютеров, которые мигали бы и воспроизводили музыку в курятниках, чтобы стимулировать яйценоскость, как он видел во время недавнего визита в Минск. Его мотивы, конечно, не были порождены прагматизмом здравого смысла. Он хотел получить финансирование для своего собственного служения. На самом деле, ходят слухи, что он лично обратился к стороннику экономических реформ Алексею Косыгину наедине перед встречей 1 октября, угрожая, что если его конкурирующее министерство, Центральное статистическое управление, сохранит контроль над проектом OGAS, то Гарбузов и его Министерство финансов будет внутренне проводить любые реформы, которые оно могло бы вызвать, так же, как он сделал это с частичной реформой либерализации Косыгина пятью годами ранее.

Глушкову нужны были союзники, чтобы противостоять Гарбузову и сохранить советский интернет. Но на встрече никого не было. Два места, оставшихся пустыми в тот день, принадлежали премьер-министру и технократическому генеральному секретарю Леониду Брежневу. Это были два самых влиятельных человека в советском государстве — и, вероятно, сторонники ОГАС. Но, по всей видимости, они предпочли отсутствовать, а не противостоять мятежу в министерстве.

Первая глобальная компьютерная сеть возникла благодаря капиталистам, которые вели себя как кооперативные социалисты, а не социалистам, которые вели себя как конкурентоспособные капиталисты

Гарбузов успешно убедил Политбюро в том, что проект OGAS с его амбициозными планами по оптимальному моделированию и управлению информационными потоками в плановой экономике — это слишком рано.Комитет, который почти пошел другим путем, решил, что безопаснее поддерживать Гарбузова — и все еще сверхсекретный проект OGAS был оставлен в подвешенном состоянии еще на десять лет.

Силы, сокрушившие OGAS, напоминают те, которые в конечном итоге разрушили Советский Союз: удивительно неформальные формы институционального проступка. Подрывные министры, бюрократы, склонные к статус-кво, нервные руководители заводов, сбитые с толку рабочие и даже другие экономические реформаторы выступили против проекта OGAS, потому что это было в их институциональных интересах.Без государственного финансирования и надзора национальный сетевой проект по установлению электронного социализма в 1970-х и 1980-х годах распался на лоскутное одеяло из десятков, а затем и сотен изолированных, несовместимых заводских локальных систем управления. Советское государство не смогло объединить свою нацию не потому, что оно было слишком жестким или нисходящим по замыслу, а потому что на практике оно было слишком непостоянным и пагубным.

В этом есть ирония. Первые глобальные компьютерные сети пустили корни в США благодаря хорошо регулируемому государственному финансированию и совместной исследовательской среде, в то время как современные (и особенно независимые) национальные сети в СССР потерпели неудачу из-за нерегулируемой конкуренции и институциональной борьбы между советскими администраторами.Первая глобальная компьютерная сеть возникла благодаря капиталистам, которые вели себя как кооперативные социалисты, а не социалистам, которые вели себя как конкурентоспособные капиталисты.

В судьбе советского Интернета мы можем увидеть четкое и актуальное предупреждение будущему Интернета. Сегодня «Интернет», понимаемый как единая глобальная сеть сетей для продвижения информационной свободы, демократии и торговли, находится в серьезном упадке. Если Prince и AP Style Board не убеждают, подумайте, как часто компании и государства стремятся изолировать свой онлайн-опыт: повсеместное приложение — это скорее огороженный сад для соискателей аренды, чем общественное достояние для браузеров.Внутренние гравитационные колодцы (такие как Facebook и китайский брандмауэр) все чаще поглощают сайты, которые ссылаются на внешние (такие как Aeon). Так же как и главы Франции, Индии, России и других стран, стремящиеся интернационализировать Интернет-корпорацию по присвоению имен и номеров и обеспечить соблюдение местных правил для своих граждан. Фактически, сотни неинтернет-сетей функционируют в корпорациях и странах на протяжении десятилетий. В будущем компьютерных сетей, несомненно, ждет не один Интернет, а множество различных онлайн-экосистем.

Другими словами, будущее несомненно похоже на прошлое. В 20-м веке появилось множество национальных компьютерных сетей, стремящихся к глобальному статусу. Драма холодной войны о том, что мы могли бы, подмигнув, окрестить «советской сетью» или даже, в восхитительном названии историка Славы Герович, «советский Интернет» помогает заполнить сравнительное исследование компьютерных сетей чем-то вроде Интернет -1.0 тематическое исследование. Если взвесить баланс многих прошлых и вероятных будущих сетей, восприятие того, что существует только одна глобальная сеть сетей, является исключением из правил.Учитывая, что ирония холодной войны, лежащая в основе этой истории, — что кооперативные капиталисты переиграли конкурирующих социалистов — не сыграла на руку Советам прошлого, возможно, нам не следует быть слишком уверенными в том, что Интернет завтрашнего дня будет намного лучше.

Антрополог и философ Бруно Латур однажды пошутил, что технология — это устойчивое общество, под этим он имел в виду, что социальные ценности встроены в технологии: например, алгоритм Google PageRank считается « демократичным », потому что, среди многих других факторов, он учитывает ссылки ( и ссылки на сайты, дающие ссылки) в качестве голосов.Как и политики с голосами, страницы с наибольшим количеством ссылок имеют самый высокий рейтинг. Интернет сегодня кажется средством свободы, демократии и торговли отчасти потому, что он укрепился в нашем народном воображении, когда западные ценности, казалось, восторжествовали после холодной войны. Советский интернет-рассказ также переворачивает афоризм Латура: так же временны и социальные технологии.

Другими словами, по мере изменения наших социальных ценностей изменится и то, что кажется очевидным в отношении технологий. Советы когда-то внедряли ценности в сети — кибернетический коллективизм, государственническую иерархию и плановую экономику, — которые кажутся нам чуждыми; То же самое и ценности, которые современные читатели придают Интернету, покажутся будущим наблюдателям странными.Сетевые технологии будут существовать и развиваться, даже если наши самые смелые социальные предположения о них уйдут на свалку истории.

ИсторияГлушкова также является волнующим напоминанием классам инвесторов и другим агентам технологических изменений, что удивительного гения, дальновидности и политической проницательности недостаточно, чтобы изменить мир. Поддерживающие учреждения часто имеют решающее значение. Это явный урок советского опыта и медийной среды, непрерывно добываемой для цифровых данных и других форм использования конфиденциальности: институциональные сети, лежащие в основе создания компьютерных сетей, и их культуры жизненно важны и далеко не единичны.

В то время как компьютерные сетевые проекты и их спонсоры будут и дальше поддерживать более светлое сетевое будущее публично, частные институциональные силы, если их не остановить, будут продолжать извлекать выгоду из сетей наблюдения, стремящихся стать причастными к нашей жизни. (Возможно, именно в этом и заключается суть конфиденциальности: широкая сила информационно-всеядных институтов проникать в нашу жизнь, а не только индивидуальные права на защиту от этой нужды.) Советский пример напоминает нам, что программа внутреннего шпионажа Агентства национальной безопасности США и Microsoft Cloud являются участниками давней традиции 20-го века, когда генеральные секретариаты взяли на себя обязательство приватизировать личную и общедоступную информацию для своей институциональной выгоды.

Другими словами, мы не должны слишком утешаться тем фактом, что глобальный Интернет сначала развился благодаря кооперативным капиталистам, а не конкурирующим социалистам: история советского Интернета является напоминанием о том, что мы, пользователи Интернета, не имеем никаких гарантий того, что частные интересы поддержка интернета будет вести себя лучше, чем те великие силы, чье нежелание сотрудничать не только означало конец советского электронного социализма, но и угрожает положить конец нынешней главе нашей сетевой эпохи.

Почему забытый советский Интернет был обречен с самого начала

Но когда лидеры Коммунистической партии начали дебаты, министр финансов встал и заявил, что он полностью против этой идеи. По его словам, машины уже можно использовать для включения и выключения света в курятниках. В их национальной сети не было необходимости. Ходили слухи, что министр финансов действительно был обеспокоен тем, как OGAS повлияет на баланс сил между его министерством и Центральным статистическим агентством (CSA).

Несмотря на некоторую поддержку со стороны других официальных лиц, предложение Глушкова было отклонено. Но его идея не умерла — фактически, он боролся еще 12 лет.

Несколько городов были связаны небольшими локальными сетями. А годы спустя, когда Гимаутдинов учился в университете в Новосибирске, он обнаружил компьютер, подключенный напрямую к Москве — более чем в 3000 км. «Трос был прочным и тяжелым, — говорит он. Но это была не сеть, а «лоскутное одеяло», — говорит Петерс.

Огромные усилия также были вложены в создание компьютеров для работы в этих сетях, по словам Бориса Малиновского из Института кибернетики Виктора Глушкова в Украине, который написал несколько книг о советской компьютерной индустрии, в том числе одну на английском языке. Однако производство не всегда было эффективным или своевременным.

Это вызвало опасения по поводу огромных затрат, связанных с полным внедрением OGAS. По некоторым оценкам, цена составляет 20 миллиардов рублей — примерно 100 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах.Также, возможно, потребовалось 300 000 сотрудников. По всем этим причинам советский Интернет так и не был построен.

Один человек, который не понаслышке знает, каково было работать с сетевыми технологиями советской эпохи, — это Владимир Китов — сын Анатолия Китова. Владимир Китов сейчас работает в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова в Москве. Но в 1970-х и 80-х годах он писал программное обеспечение для военных, которое использовалось для управления огромными заводами по производству танков. Он считает, что OGAS оказал бы положительное влияние на советскую экономику, как и надеялись его первые сторонники.

Гимаутдинов вспоминает лекции, в которых восхвалялись преимущества такой сети. «Это звучало действительно захватывающе, как будто можно было бы добиться огромной эффективности с точки зрения меньшего количества людей, участвующих в рутинных вычислениях, большей точности», — говорит он. Более качественные и более простые данные, возможно, помогли чиновникам вести строго управляемую экономику.

Почему Америка победила русских в создании Интернета

Обложка новой книги «Как не вступать в сеть нации» (MIT Press) и часть поддельного паспорта вымышленного города Кибертония в России с 1965 года (Бенджамин Питерс)С конца 1950-х до конца 1980-х годов ученые как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе работали над компьютерными сетями в той или иной форме.Почему США добились успеха, а русские потерпели поражение? Это тема новой книги Бенджамина Петерса под названием Как не создавать сети нации: непростая история советского Интернета .

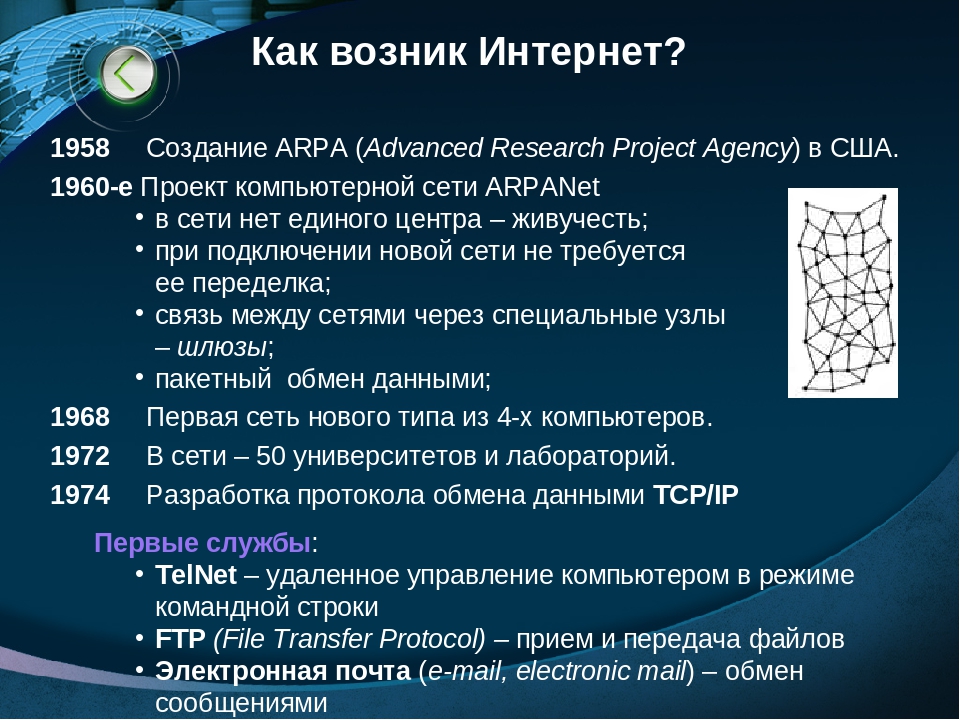

ARPANET исполнила свой первый вздох в 1969 году, когда 29 октября было выполнено первое соединение между хостами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфорда. Оттуда будут достигнуты знаменательные достижения с огромной помощью американских военных и университетских денег, включая развитие электронной почты (изобретенной в начале 1970-х годов) и создание протоколов, которые заставляют современный Интернет работать (например, TCP / IP).

Я поговорил с Петерсом о его новой книге и спросил о таких вещах, как кибернетика, вымышленный город, в котором, по представлению советских компьютерных ученых, они работали, и почему некоторые российские компьютерные ученые использовали робота, играющего джаз, в качестве своего талисмана.

Версия TLDR о том, почему Запад победил русских, когда дело дошло до создания Интернета? По словам Петерса, вначале капиталисты вели себя как социалисты, а социалисты — как капиталисты.

Paleofuture: Что такое кибернетика и почему она имеет значение, когда мы изучаем историю раннего Интернета?

G / O Media может получить комиссию

Бенджамин Питерс: Кибернетика, попросту говоря, это послевоенная наука для самоуправляемых систем.И это важно, потому что, хотя никто больше не использует этот термин, и это в основном институциональный провал, это также интеллектуальная среда, в которой возник информационный век 21-го века. Другими словами, в кибернетике есть способ говорить о консолидации словарного запаса, что даже при том, что это объединение, о котором мы больше не говорим, словарный запас действительно актуален. Итак, как самоуправляющиеся системы — можете ли вы подумать о системах, которые находят баланс или являются устойчивыми в любой точке Вселенной? Вы можете говорить о биологии, как о человеческом теле? Можно ли говорить об искусственной системе, например, о сложном наборе схем или компьютеров? Вы можете думать о человеческом обществе? Все это разные системы, и кибернетика объединяет их все в один разговор.Именно так мы все еще думаем об информационной эпохе сегодня, более или менее.

Paleofuture: Итак, расскажите мне о Cybertonia, что это было?

Бенджамин Петерс: Итак, Кибертония была виртуальной страной, а также своего рода фантастическим рабочим клубом ведущих советских ученых в 1960-х годах. Днем они представляли, что их работа служит советскому государству, а затем, после работы, они представляли себе мир вне власти Москвы.Cybertonia выпустила свою собственную конституцию, свою валюту, свои паспорта, свои собственные свидетельства о свадьбе, а также информационные бюллетени и академические публикации, и все это в фантастическом и своего рода веселом шутливом стиле, представляя свое собственное политическое пространство или свою страну за ее пределами. Советский Союз. Другими словами, Кибертония — это своего рода контркультурный момент советских 60-х. Это связь между контркультурой и киберкультурой в Советском Союзе.

Paleofuture: Я видел в книге изображения робота, играющего на саксофоне.Объясните нам, почему робот играет на саксофоне? Почему это был их талисман в Кибертонии?

Бенджамин Питерс: Эти ученые назначили этого играющего на саксофоне робота не только своим талисманом, но и своим верховным лидером в знак признания культурного значения времен холодной войны, которым является американский джаз. Так что это своего рода игривый подрывной способ показать, что они не совсем довольны тем, что советские власти говорили им делать. Они хотели обратиться к более веселому и свободному стилю технического исполнения — то, что делает не только джаз, но и то, что они делают внутри своей математики.

Paleofuture: Итак, почему американская версия протоиннета процветает, а советские версии — нет?

Бенджамин Петерс: Потому что капиталисты сначала вели себя как социалисты, а социалисты сначала вели себя как капиталисты. Другими словами, ARPANET сформировалась благодаря совместной исследовательской среде и государственному финансированию, в то время как советские сети в то же время развалились из-за нерегулируемой конкуренции и распрей между соответствующими учреждениями.Советский Союз обладал всем техническим совершенством, культуры цензуры было недостаточно, чтобы сдерживать их сети, и даже иерархическое государство не было проблемой. Их проблема — то, что, я думаю, мы можем признать сегодня, — иногда мы не ладим. И эта институциональная борьба или нежелание передавать знания и власть — вот что удерживало Советы от построения своего собственного информационного века — от объединения своей нации и построения электронного социализма.

Вы можете забрать Как не вступать в сеть нации: Непростая история советского Интернета Бенджамина Петерса везде, где продаются книги.

Расшифровка российского «суверенного закона об Интернете»

| Германия и ЕС должны оценить риски и долгосрочные последствия нового законодательства России в отношении Интернета для европейских компаний и субъектов гражданского общества. |

| Учреждениям ЕС, особенно Европейской комиссии с ее геополитической направленностью и амбициями, необходимо подумать о разработке механизмов для защиты компаний и субъектов гражданского общества в странах-членах ЕС от неблагоприятных факторов, создаваемых новыми правилами России. |

| Германия и ЕС должны активно продвигать преимущества глобального Интернета и вовлекать основные заинтересованные стороны, представителей гражданского общества и бизнес-структуры в широкую дискуссию о том, как сохранить и улучшить его будущее. |

Новый «суверенный закон об Интернете»

Новые правила об Интернете в России, большинство из которых вступили в силу 1 ноября 2019 г., а другие должны следовать в январе 2021 г., привлекли международное внимание и были публично названы российским «суверенным законом об Интернете».На самом деле такого нового закона не было, а была серия поправок к существующим федеральным законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Официально поправки направлены на защиту Интернета в России от внешних угроз. Фактически, они обеспечивают важнейшую правовую основу для создания централизованной системы управления Интернетом со стороны государственной власти, что теоретически позволяет изолировать российскую сеть от глобального Интернета.Эти три поправки имеют особенно далеко идущие последствия:

- Обязательный монтаж технических средств противодействия угрозам

- Централизованное управление телекоммуникационными сетями в случае угрозы и механизм контроля линий присоединения, пересекающих границу России

- Внедрение Российской национальной системы доменных имен (DNS)

Голы России

С помощью этих трех ключевых поправок Россия пытается достичь как минимум трех разных целей.Во-первых, он нацелен на создание механизма эффективного наблюдения за Интернетом в пределах его границ. С этой целью поправка, касающаяся установки «технических средств противодействия угрозам», позволяет усилить государственный контроль над информацией и предотвратить ее распространение в случае необходимости. Следовательно, реализация нового законодательства может дать российскому правительству возможность ограничить активность оппозиции в социальных сетях, помогая ему предотвращать протесты, подобные протестам 2011–2013 годов в преддверии выборов в российский парламент, Государственную думу, намеченных на 2021 и 2021 годы. президентские выборы назначены на 2024 год.Даже если эту поправку технически сложно реализовать, как будет объяснено ниже, сам закон является частью продолжающейся стратегии запугивания режима Путина и повлияет на российское общество.